Анатолий Чудинов - Метафора в политической коммуникации

- Название:Метафора в политической коммуникации

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Флинта»ec6fb446-1cea-102e-b479-a360f6b39df7

- Год:2008

- Город:Москва

- ISBN:978-5-9765-0275-8, 978-5-02-034818-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Анатолий Чудинов - Метафора в политической коммуникации краткое содержание

В монографии рассмотрена история возникновения и развития одного из динамичных направлений современной лингвистики – политической метафорологии. В последние годы в разных странах мира появились тысячи публикаций, относящихся как к традиционному (риторическому) варианту теории политической метафоры, так и ее новым направлениям – когнитивному и дискурсивному. Политическая метафорология активно развивается, современные лингвисты стремятся использовать для исследования материалы все новых и новых сфер политической коммуникации в самых разных странах и социумах. Поэтому все больше ощущается необходимость осмысления истории, современного состояния и перспектив политической метафорологии.

Для специалистов в области политической лингвистики, связей с общественностью, политологии, межкультурной коммуникации, социологии, рекламной деятельности, журналистики, государственного и муниципального управления, а также всех, кто интересуется языком политики, методами и приемами речевого воздействия в политической сфере.

Метафора в политической коммуникации - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

2.3. Проблема совмещения методов исследования политической метафоры

Рассмотренные выше подходы к анализу политической метафоры лежат в основе онтологического осмысления феномена. Важно учитывать, что языковая онтология метафоры лежит в основе подхода, получившего название риторического, хотя такое название в строгом смысле не самое удачное, поскольку не отражает философского основания методологии. Риторический подход тесно связан с прагматической проблематикой, которая активно исследуется и в когнитивных исследованиях.

Специальные наблюдения показывают, что большинство современных специалистов по политической метафоре заявляют о параллельном использовании нескольких методов исследования. Например, в автореферате диссертации Т.А. Ширяевой [1999] сообщается, что «в работе применяется комплексный метод исследования материала, включающий дефиниционный анализ, использованный для выявления семантико-когнитивной структуры метафор в публицистическом тексте; контекстуальный анализ, служащий для установления особенностей функционирования метафор в публицистическом стиле; прагматический анализ – для обнаружения и описания функционального назначения метафор в публицистике; количественный анализ с последующей лингвистической интерпретацией количественных данных». В диссертации Е.М. Ивановой [2002], по словам автора, используются «метод концептуального анализа, семантический метод и сравнительно-исторический метод».

Возможность использования в одной и той же работе нескольких методов исследования делает актуальным вопрос о реальной совместимости этих методов. Например, нет сомнений в возможности совмещения контекстуального анализа с компонентным или когнитивного исследования с критическим анализом дискурса. Однако значительно более сложным и далеко не всегда целесообразным представляется, например, совмещение когнитивного и семантического методов исследования.

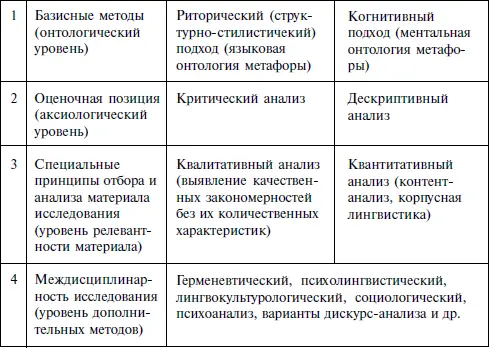

Можно предположить, что при рассмотрении исследований по политической метафоре необходимо разграничивать несколько уровней методологии, которые представлены в следующей таблице.

Таблица 1

Структура методологии исследования политической метафоры

В конкретном исследовании каждый последующий уровень накладывается на предыдущий (по вертикали). Первые три уровня можно обнаружить во всех исследованиях: метафора должна быть квалифицирована как ментальное или вербальное явление, исследователь (не) эксплицирует свое оценочное отношение, в исследовании используются только качественные методики или же применяются количественные подсчеты и обоснования. Четвертый уровень относится к факультативным, он отражает наличие-отсутствие интердисциплинарных методов и подходов (психология, статистика, культурология, социология и др.).

Даже если автор не формулирует свою позицию по поводу онтологического статуса рассматриваемого феномена или не определяет исследование по параметрам критический-дескриптивный анализ, он руководствуется некими априорными положениями, которые неизбежно проявятся в ходе научных рассуждений.

Методы, которые отнесены на предложенной схеме к различным уровням (по вертикали), обычно могут взаимодействовать в рамках одного исследования: например, признание метафоры ментальным или вербальным феноменом никак не сказывается на возможностях контент-анализа или критического анализа. При рассмотрении публикаций по политической метафоре внутри одного уровня (по горизонтали) ситуация иная. Риторический подход не может быть когнитивным (хотя возможны переходные, промежуточные формы), а дескриптивный подход не может быть критическим.

Предложенная структура является лингвистикоцентричной, что представляется достаточно адекватным решением, если учитывать специфику предмета исследования. Вместе с тем необходимо отметить, что всякое научное построение так или иначе имеет свою систему координат, а значит, не является единственно возможным. Это в полной мере относится и к предложенному здесь варианту. Вероятно, специалисты по искусственному интеллекту, политологии или нейропсихологии построили бы структуру методологии исследования политической метафоры иначе и заполнили бы графы другими теоретическими основаниями, а лингвистику отнесли бы к дополнительным методам. Как показано на вышеприведенной схеме, в настоящем исследовании используется следующая классификация методов изучения политической метафоры.

1. Базисные методы исследования метафоры,в соответствии с которыми выделяются риторическое (семантико-стилистическое) и когнитивное направления. В первом случае метафора рассматривается как языковое явление, а во втором – как ментальный феномен. Вполне закономерно, что в любом исследовании политической метафоры используется хотя бы один из базисных методов (риторический или когнитивный), тогда как использование или неиспользование остальных методов зависит от позиции автора и задач исследования.

2. Критический vs дескриптивный анализ.На этом уровне разграничивается политическая оценка (методика критического анализа дискурса), нормативная оценка (дается с точки зрения соответствия рассматриваемых метафор языковым нормам и традициям) и прагматическая оценка (дается с точки зрения эффективности использования соответствующих метафор).

Теоретические основы критического подхода восходят к работам философов и социологов Франкфуртской школы, в рамках которой было разработано противопоставление традиционной и критической теорий общества, необходимое не только для адекватного анализа причин авторитаризма, тоталитаризма и способов воспроизводства социального неравенства, но и для прояснения путей философского и научного содействия этому воспроизводству.

Современный критический анализ политического дискурса направлен на изучение способов воспроизводства социального, гендерного, расового или этнического неравенства. Примером такого исследования может служить публикация Э. Рефайе [Refaie 2001], посвященная изучению метафорического представления курдов-иммигрантов, ищущих убежища в Европе. Исследуя осмысление иммиграции в австрийских газетах 1998 г. (в этот период иммиграция значительно усилилась), Э. Рефайе выявляет, что доминантные метафоры изображают курдов как нахлынувшую водную стихию, как преступников, как армию вторжения. Регулярная апелляция к этим образам во всех исследованных газетах представляется показателем того, что «метафоры, которыми мы дискриминируем» [Refaie 2001: 352], стали восприниматься как естественный способ описания ситуации.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: