Сергей Кара-Мурза - Мысли быстрого реагирования

- Название:Мысли быстрого реагирования

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Научный эксперт

- Год:2015

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Сергей Кара-Мурза - Мысли быстрого реагирования краткое содержание

Почти 20 лет назад возникла технология общения в сравнительно небольших сообществах через интернет. Мы уже использовали эту возможность, создавая форумы.

Первый, открытый моими товарищами, работает с 1999 года до сих пор. Многим из нас он сослужил большую службу. Мы смогли обсудить важные проблемы того турбулентного времени — на форуме излагали свои мысли и сомнения приверженцы самых разных проектов и доктрин. Всем им это было надо — и высказаться, и выслушать своих оппонентов и даже противников. В основном все старались докопаться до корней наших проблем, легкая полемика не очень увлекала. Спорщики быстро уходили на другие форумы, открывали свои. Но за 5–7 лет все как-то сделали свой выбор, выстроили свои стратегии, и форум стал как тихая речка, хотя здесь обмениваются мнениями по актуальным вопросам.

Возникла иная форма — социальная сеть. Товарищ открыл мне ЖЖ и поначалу модерировал его. «Живой журнал» — гибрид газеты с форумом. Большие тексты не идут, читатели ждут коротких и простых суждений по злободневным проблемам, но рады и каким-то трактовкам на основании старого знания или опыта. Пишут свои комментарии немногие, а читают мой ЖЖ — 3–4 тысячи человек (и сколько?то в других сетях). Эта аудитория молчит, но когда мы отклоняемся от важных вопросов, «друзья» быстро разбегаются — это полезный индикатор.

Конечно, собранные здесь блоги — не научное знание, но около того. Быстрота реакции на явления нашей жизни — большое дело. Можно даже простить, что идеи и доводы сыроваты, главное — эмоции держать в руках.

Аудитория текуча, и, посовещавшись, мы решили опубликовать этот сборник блогов, «растрепанных мыслей».

Мысли быстрого реагирования - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Наш первый тезис: Россия снова втягивается в новую «экзистенциальную» ловушку — как перед революциями начала и конца XX в. Если первая революция позволила через катастрофу вырваться из ловушки и на 70 лет обеспечить условия для независимого и быстрого развития, то «Великая капиталистическая революция» конца XX в. оказалась для большинства системообразующих общественных институтов России «революцией регресса». За 25 лет это и создало новые порочные круги, которые к настоящему моменту складываются в историческую ловушку.

Например, чрезвычайной проблемой постсоветской России стала за 1990-е гг. дезинтеграция общества («исчезновение социальных акторов»). Это деформировало все общественные процессы и резко затруднило деятельность государства.

В учебнике политологии сказано о функциях государства, как аксиома: «Прежде всего, это функция обеспечения целостности и сохранности того общества, формой которого выступает данное государство».

Об этой задаче у нас раньше не было и речи. Почему же надо прилагать специальные и компетентные усилия для целостности и сохранности общества? Разве оно не воспроизводится благодаря своим сущностным силам?

Да, в обыденных представлениях об обществе думают как о вещи — массивной, подвижной, чувственно воспринимаемой и существующей всегда. Это — наследие механицизма Просвещения, укрепленное в советское время истматом, в котором общество выглядело как взаимодействие масс, организованных в классы. Социальные группы «натурализируются» и наделяются таким же онтологическим статусом, что и «вещи», «субстанции».

Наука, напротив, рассматривает общество как сложную систему, которая не возникает «сама собой». Ее надо конструировать и создавать, непрерывно воспроизводить и обновлять. Распад общностей и утрата ими общественной и политической дееспособности — одно из явлений, ставших кошмаром социологии.

А. Турен, будучи президентом Международной социологической ассоциации, писал: «Можно утверждать, что главной проблемой социологического анализа становится изучение исчезновения социальных акторов, потерявших под собой почву… В последние десятилетия в Европе и других частях света самой влиятельной идеей была смерть субъекта».

Смерть субъекта — это новое состояние социального бытия, мы к этому не готовы ни интеллектуально, ни духовно, а осваивать эту новую реальность должны срочно. Кризис 1990-х гг. потряс все элементы и связи нашего общества. Период относительной стабилизации после 2000 г. сменился в 2008 г. новым обострением.

В условиях дезинтеграции общества, когда система расколов, трещин и линий конфликта является многомерной, требуется новый инструментарий для составления «карты общностей» и диагностики их состояния. Это — условие для разработки программы «сборки» российского общества на обновленной и прочной матрице. Без этого невозможно преодоление кризиса и возрождение государства.

Но широкое обсуждение этой проблемы в среде политиков, обществоведов, интеллигенции и всех ответственных граждан требует предварительно изложить эту проблему в простых понятиях с ясными доводами.

Для таких изложений мы и выбрали жанр докладов. Эти доклады готовят наши сотрудники или небольшие группы их, мы обсуждаем тексты в коллективе и издаем их небольшими брошюрами. Потом, кое-что проверив и поправив, собираем в сборники.

9.12.2014

ФАНО (Федеральное агентство научных организаций) разослало по институтам РАН письмо с просьбой высказать мнение по ряду вопросов. Мне, среди прочих сотрудников, поручили изложить свои представления. Я это сделал, а недавно наткнулся на эту записку и подумал, что она может представлять какой-нибудь интерес для нашего сообщества. Всем полезно подумать о проблемах нашей науки. Привожу текст этой записки.

1.Общее замечание

Наука и инновации — сложная сфера деятельности и сложная социальная и культурная система. Она составляет особый «срез» общества, в котором взаимодействуют политика, экономика, культура. Что произошло с этой сферой России в результате реформы?

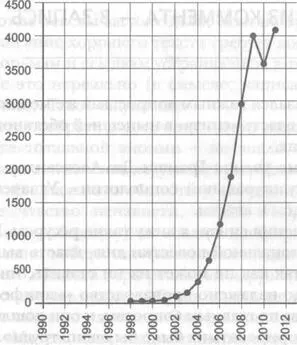

Даже если не рассматривать такие важные для этой сферы, но неуловимые признаки ее состояния, как престиж научно-технической деятельности, настроение работников и их творческое вдохновение, а ограничиться только грубыми количественными показателями, надо признать, что последствия реформы для нее являются исключительно тяжелыми.

Но прежде всего, непредусмотренным результатом реформы стала практически полная ликвидация системы рационального знания об этой сфере. В 1970-1980-е гг. в срочном режиме в СССР развивалось науковедение — была создана инфраструктура исследований, изданий и конференций, налажены контакты с западными коллегами. Отечественное сообщество — в основном из молодых исследователей, собравшихся на междисциплинарной основе, — быстро освоило современные концепции и навыки научного анализа реальных проблем, заняло достойное место в мировом сообществе. Все заделы и наработанные результаты, а также и само это сообщество исчезли в 1990-е гг. почти чудесным образом.

Общеизвестные и общепринятые уже в конце 1970-х гг. представления забыты политиками и самими учеными абсолютно, как будто стерты из сознания. В суждениях о науке и инновационном процессе в обществе господствует «деятельное невежество» (Гете считал это одним из самых опасных явлений в обществе модерна).

Отсюда вывод: власть России сейчас не обладает достоверным знанием о состоянии научно-технического потенциала, подобно тому как в 1983 г. Ю.В. Андропов признал, что «мы не знаем общества, в котором живем».

При этом научная элита травмирована, ее коммуникации с властью разорваны, в России произошел разрыв непрерывности во взаимодействии науки и власти. Такого разрыва сумели не допустить даже в тяжелый период революции.

Это ставит исполнительную власть (Минобрнауки и ФАНО) в очень сложное положение — решения приходится принимать в условиях неопределенности. Срочная задача — создать «шунтирующие» структуры анализа и трезвого («инженерного») обсуждения состояния науки и альтернатив чрезвычайных программ ее сохранения и кризисного реформирования. Именно это, а не симулякры конкурентоспособности, является приоритетной задачей.

2. Объективные параметры состояния науки

Доктрина реформы науки, исходившая из идеи «разгосударствления» и передачи главных ее структур под контроль рынка, оказалась несостоятельной. Ни отечественный, ни иностранный капитал в России не смогли заменить государство как главный источник средств и главного «заказчика» НИОКР. Огромная по масштабам сложная система, созданная за 300 лет, была оставлена почти без средств и без социальной поддержки.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: