Сергей Кара-Мурза - Мысли быстрого реагирования

- Название:Мысли быстрого реагирования

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Научный эксперт

- Год:2015

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Сергей Кара-Мурза - Мысли быстрого реагирования краткое содержание

Почти 20 лет назад возникла технология общения в сравнительно небольших сообществах через интернет. Мы уже использовали эту возможность, создавая форумы.

Первый, открытый моими товарищами, работает с 1999 года до сих пор. Многим из нас он сослужил большую службу. Мы смогли обсудить важные проблемы того турбулентного времени — на форуме излагали свои мысли и сомнения приверженцы самых разных проектов и доктрин. Всем им это было надо — и высказаться, и выслушать своих оппонентов и даже противников. В основном все старались докопаться до корней наших проблем, легкая полемика не очень увлекала. Спорщики быстро уходили на другие форумы, открывали свои. Но за 5–7 лет все как-то сделали свой выбор, выстроили свои стратегии, и форум стал как тихая речка, хотя здесь обмениваются мнениями по актуальным вопросам.

Возникла иная форма — социальная сеть. Товарищ открыл мне ЖЖ и поначалу модерировал его. «Живой журнал» — гибрид газеты с форумом. Большие тексты не идут, читатели ждут коротких и простых суждений по злободневным проблемам, но рады и каким-то трактовкам на основании старого знания или опыта. Пишут свои комментарии немногие, а читают мой ЖЖ — 3–4 тысячи человек (и сколько?то в других сетях). Эта аудитория молчит, но когда мы отклоняемся от важных вопросов, «друзья» быстро разбегаются — это полезный индикатор.

Конечно, собранные здесь блоги — не научное знание, но около того. Быстрота реакции на явления нашей жизни — большое дело. Можно даже простить, что идеи и доводы сыроваты, главное — эмоции держать в руках.

Аудитория текуча, и, посовещавшись, мы решили опубликовать этот сборник блогов, «растрепанных мыслей».

Мысли быстрого реагирования - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

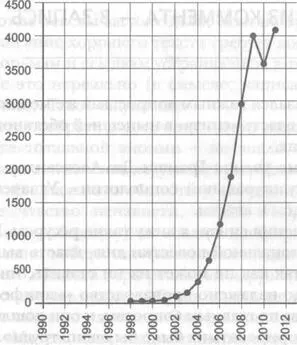

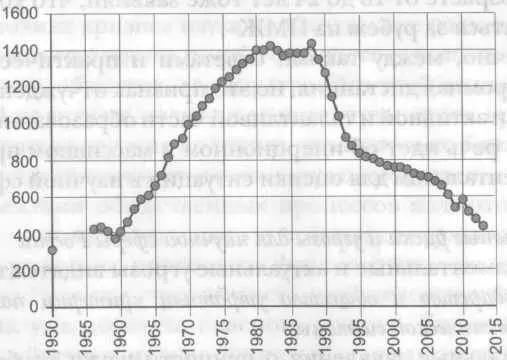

К 1999 г. численность научных работников в РФ, по сравнению с 1991-м, уменьшилась в 2,6 раза, затем последовала ниспадающая стабилизация до уровня начала 1960-х (рис. 1). Средний возраст исследователей в 2012 г. составлял 48 лет (в 1995-м — 58 лет, в 2000-м — 60 лет, в 2005-м — 61 год). (Подробнее см. в материалах «Белой книги России» о состоянии и перспективах науки в современной России). 68

Рис. 1. Численность научных работников (исследователей) в РСФСР и РФ, тыс. чел.

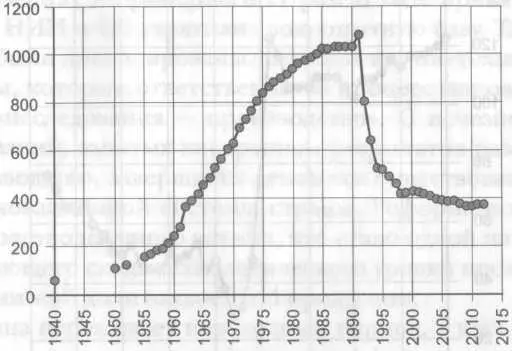

В первые две пятилетки реформ работа в науке стала относиться к категории низкооплачиваемых — в 1991-1998 гг. оплата труда научных работников была даже ниже средней зарплаты по всему народному хозяйству в целом; в 2000-х ситуация стала выправляться, особенно на фоне сокращенного числа исследователей. Однако теперь средняя зарплата по стране мало что показывает, зарплаты нагляднее сравнивать с «верхними» доходами финансовых служащих. Динамика такого относительного изменения зарплаты в научной отрасли приведена на рис. 2.

Рис. 2. Средняя зарплата в отрасли «Наука и научное обслуживание» в РСФСР и РФ, в % от средней зарплаты, в финансовой деятельности

По результатам выборочного обследования организаций, в апреле 2013 г. соотношение размеров средней заработной платы 10 % наиболее оплачиваемых и 10 % наименее оплачиваемых работников, занятых научными исследованиями и разработками, составляло 13,7 раза. Доля работников, получавших зарплату ниже среднего уровня, достигала 64 %.

Внутренние затраты на НИОКР за 1990-1995 гг. снизились в 5 раз, а затраты на собственно продуктивную исследовательскую работу — примерно в 10 раз. Еще больше снизились расходы на обновление приборов и оборудования. Если в середине 1980-х на покупку оборудования расходовалось 11-12 % ассигнований на науку, то в 2012-м — 3,6 %.

Коэффициент обновления основных фондов в отрасли «Наука и научное обслуживание» составил 10,5 % в 1991 г. и 0,9-1 % в 2002-2004 гг. После 2004 г. этот показатель не публикуется.

Средние размеры научных учреждений за время реформы уменьшились вдвое — следствие разукрупнения организаций. Резко (в 3 раза) сократилось число конструкторских бюро. Число проектных и проектно-изыскательских организаций, выполняющих исследования и разработки, уменьшилось с 1991 г. примерно в 17 раз. В ходе приватизации многие НИИ и КБ утратили свою опытную базу. Таким образом, были ликвидированы те звенья научно-технической системы, которые ответственны за процесс инноваций на стыке «исследования — производство». С исчезновением организаций, занятых внедрением результатов разработок в производство, завершился демонтаж существовавшей ранее инновационной системы страны. Реформа подорвала производство научного знания, что стало одной из причин нарастающего спада технологического уровня промышленности, низкой доли наукоемкой продукции.

Страна переживает переходный период, в котором старый «покровитель» науки (государство) практически сбросил с себя эту функцию, а новый (процветающая просвещенная буржуазия) если и появится, то лишь в гипотетическом светлом будущем.

Это означает, что движение тем же курсом, независимо от того, какой социально-политический строй в ней установится, обречет Россию на переход в разряд слаборазвитых стран без надежды на быстрое преодоление слаборазвитости.

Положение научной системы является критическим, самопроизвольных тенденций к его улучшению не возникает. Инерция угасания и распада велика, самоорганизации осколков прежней системы в способные к выживанию и развитию структуры не происходит.

Таким образом, научная политика государства должна стать активной. Ее пока нет, и именно здесь — центр тяжести проблемы, а не в оперативном административном управлении.

Надо признать, что быстро восстановить уровень научной деятельности в стране трудно даже при очень щедром финансировании. Адекватной доктрины реформирования нет, и выработать ее при нынешнем состоянии знания ни политическая власть, ни тем более аппарат управления не смогут. Речь идет о принципиальном, даже историческом, выборе образа российской науки, а это — проблема политическая, а не управленческая.

3. Подготовка научных кадров

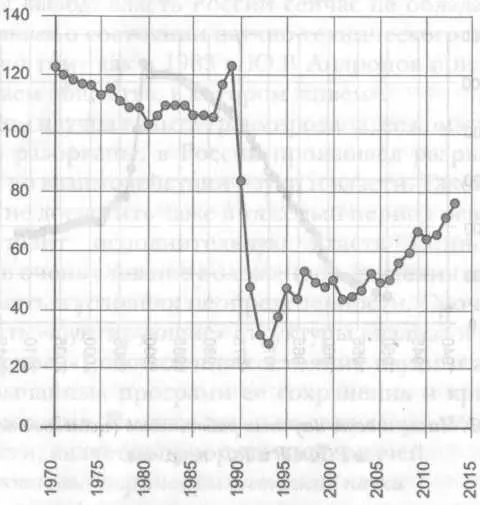

Выпуск квалифицированных рабочих учреждениями начального профессионального образования сократился с 1378 тыс. в 1985 г. до 1272 тыс. в 1990-м, а затем к 2010 г. упал в 2,2 раза — до 580 тыс. (рис. 3).

Рис. 3. Выпуск квалифицированных рабочих в системе профессионального обучения в РСФСР и РФ, тыс. чел.

При этом выпуск рабочих для техноемких отраслей производства все больше уступает место профессиям в сфере торговли и услуг. В 1995 г. еще было выпущено 10,5 тыс. квалифицированных рабочих для химической промышленности, а в 2005 г. — только 0,6 тыс., в 2012 г. — 0,3 тыс.

В 1990 г. в России из общей численности рабочих высококвалифицированных было 38 %, а в 2007 г. — всего лишь 5 % (для сравнения: в передовых странах — не менее 40 %, в США — 47 %) [«Труд», 2008]. Реиндустриализация в таких условиях невозможна.

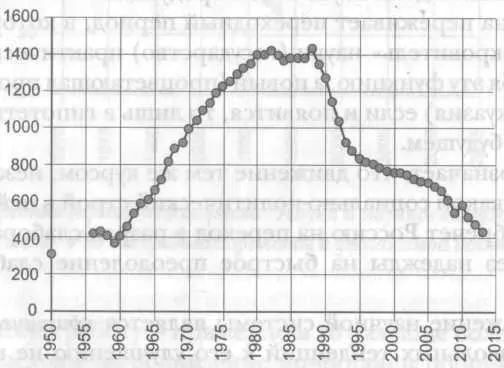

Резко изменилась профессиональная структура кадров специалистов, выпускаемых высшими учебными заведениями России. В их составе резко увеличилась доля выпускников по гуманитарно-социальным специальностям, экономике и управлению. Напротив, сокращается число специалистов в области физико-математических и естественнонаучных дисциплин (рис.4).

Рис. 4. Динамика выпуска специалистов высшими учебными заведениями России, тыс. чел.

Рынок гуманитарных профессий перенасыщен: выпускники экономических, юридических факультетов, факультетов иностранных языков на поиск работы по специальности тратят до 2-3-х лет, а среди выпускников социологического факультета востребованы по специальности не более 2 %.

Среди студентов московских технических вузов сегодня на выезд для работы за рубеж ориентируются не менее четверти. А если верить данным всероссийского опроса «Левада-центра» (май 2011 г.), на вопрос «Хотели бы Вы уехать за границу на постоянное жительство?» утвердительный ответ дали 33 % специалистов, 53 % предпринимателей и 54 % учащихся и студентов. Существенны данные опроса ВЦИОМ в марте 2012 г.: «Сейчас самые сильнее эмигрантские настроения зафиксированы у граждан, поддержавших кандидата в президенты РФ Михаила Прохорова… Еще одни потенциальные эмигранты — студенты. 25 % опрошенных в возрасте от 18 до 24 лет тоже заявили, что хотели бы перебраться за рубеж на ПМЖ».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: