Сергей Кара-Мурза - Мысли быстрого реагирования

- Название:Мысли быстрого реагирования

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Научный эксперт

- Год:2015

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Сергей Кара-Мурза - Мысли быстрого реагирования краткое содержание

Почти 20 лет назад возникла технология общения в сравнительно небольших сообществах через интернет. Мы уже использовали эту возможность, создавая форумы.

Первый, открытый моими товарищами, работает с 1999 года до сих пор. Многим из нас он сослужил большую службу. Мы смогли обсудить важные проблемы того турбулентного времени — на форуме излагали свои мысли и сомнения приверженцы самых разных проектов и доктрин. Всем им это было надо — и высказаться, и выслушать своих оппонентов и даже противников. В основном все старались докопаться до корней наших проблем, легкая полемика не очень увлекала. Спорщики быстро уходили на другие форумы, открывали свои. Но за 5–7 лет все как-то сделали свой выбор, выстроили свои стратегии, и форум стал как тихая речка, хотя здесь обмениваются мнениями по актуальным вопросам.

Возникла иная форма — социальная сеть. Товарищ открыл мне ЖЖ и поначалу модерировал его. «Живой журнал» — гибрид газеты с форумом. Большие тексты не идут, читатели ждут коротких и простых суждений по злободневным проблемам, но рады и каким-то трактовкам на основании старого знания или опыта. Пишут свои комментарии немногие, а читают мой ЖЖ — 3–4 тысячи человек (и сколько?то в других сетях). Эта аудитория молчит, но когда мы отклоняемся от важных вопросов, «друзья» быстро разбегаются — это полезный индикатор.

Конечно, собранные здесь блоги — не научное знание, но около того. Быстрота реакции на явления нашей жизни — большое дело. Можно даже простить, что идеи и доводы сыроваты, главное — эмоции держать в руках.

Аудитория текуча, и, посовещавшись, мы решили опубликовать этот сборник блогов, «растрепанных мыслей».

Мысли быстрого реагирования - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Реформация не только разъединила людей и превратила человека в атом (индивида), но в своем радикальном выражении (кальвинизм) прямо отняла у людей веру в спасение души — для вечного блаженства предназначены лишь «избранные».

Вот фундаментальное утверждение кальвинистов (1609 г.): «Хотя и говорят, что Бог послал Сына своего для того, чтобы искупить грехи рода человеческого, но не такова была Его цель: Он хотел спасти от гибели лишь немногих. И я говорю вам, что Бог умер лишь для спасения избранных».

Макс Вебер в своем главном труде «Протестантская этика и дух капитализма» пишет: «Это учение в своей патетической бесчеловечности должно было иметь для поколений, покорившихся его грандиозной последовательности, прежде всего один результат: ощущение неслыханного дотоле внутреннего одиночества отдельного индивида… Вместе с тем эта отъединенность является одним из корней того лишенного каких-либо иллюзий пессимистически окрашенного индивидуализма, который мы наблюдем по сей день в “национальном характере” и в институтах народов с пуританским прошлым» (М., 1990, с. 142, 144).

Понятно, что решение родить ребенка — это акт любви, желания человеческой близости, веры в счастливое будущее этого ребенка и в спасение его души. «Пессимистически окрашенный индивидуализм» сильнейшим образом подавлял этот порыв, и как только во второй половине XX в. появились простые и эффективные противозачаточные средства, число рождений пошло на убыль.

Этот индивидуализм был и прямо направлен против семьи. Вот, в изложении Вебера, такое место из самой распространенной книги пуритан: «В ней описывается, как некий “христианин”, осознав, что он находится в “городе, осужденном на гибель”, услышал голос, призывающий его немедля совершить паломничество в град небесный. Жена и дети цеплялись за него, но он мчался, зажав уши, не разбирая дороги и восклицая: “Life, eternal life!”… 60И только после того, как паломник почувствовал себя в безопасности, у него возникла мысль, что неплохо бы соединиться со своей семьей» (с. 145).

Нам трудно понять, но в спорах с католиками протестанты отстаивали тезис об изначальной порочности детей, и это сказалось на светской социальной практике. Шотландские пуритане даже не допускали к крещению детей тех, кто «отвергнут Богом» (например, детей пьяниц). Даже в XX в. приютских детей Амстердама вели по праздникам в церковь в шутовском двухцветном наряде. Как пишет Вебер, это «назидательное зрелище… служило во славу Божью именно в той мере, в какой оно должно было оскорблять “человеческое чувство”».

Трудно нам понять, что кальвинизм с его учением о предопределенности (делении людей на избранных и отверженных) привел, как говорят, к внутреннему освобождению индивида от «естественных» уз. Вебер пишет о знаменитом письме герцогини Ренаты д’Эсте Кальвину, где она признается, что возненавидела бы отца или мужа, если бы узнала, что они принадлежат к числу отверженных. Но, поскольку узнать это невозможно, приходится подозревать и отца, и мужа, и будущих детей.

Мы видим, что этот пессимистический духовный фон жизни на Западе стараются подавить различными способами.

Иногда этому способствуют периоды процветания, иногда, наоборот, кризисы и даже бедствия типа войн. Иногда массу людей увлекают приступы фанатизма, как во времена фашизма, в благополучное время — сексуальные революции или приступы потребительской лихорадки. Но за всем этим Э. Фромм видит нарастающую некрофилию — так он называет то проявление антропологического пессимизма, которое выражается в неприязни к живым структурам, к зарождению и пестованию жизни. И, напротив, тягу к разрушению или хотя бы к зрелищу и вообще образу разрушения, что красноречиво отразилось в культуре (кино, телевидение, музыка, мода).

Известно, что православное общинное мироощущение было жизнерадостным. Оно было наполнено верой в лучшее будущее. И дело тут не в классовых корнях — очень важно наблюдение А.В. Чаянова: в русском крестьянстве совершенно не было мальтузианства, запрета на «размножение бедных», а в сознании крестьянства Франции оно было очень сильно. Еще более жизнерадостным было космическое чувство советского человека — мы именно обладали «уверенностью в завтрашнем дне», что никак не сводилось к сытости.

Исследователь фашизма Л. Люкс пишет по этому поводу: «Коммунисты не поняли европейского пессимизма, они считали его явлением, присущим одной лишь буржуазии… Теоретики Коминтерна закрывали глаза на то, что европейский пролетариат был охвачен пессимизмом почти в такой же мере, как и все другие слои общества. Ошибочная оценка европейского пессимизма большевистской идеологией коренилась как в марксистской, так и в национально-русской традиции».

На короткий период и в сознании народов Центральной Европы, втянутых в орбиту «советского лагеря», были ослаблены страхи, и возобладал антропологический оптимизм. Инерция его велика, ее не могут подавить даже «рыночные реформы» и демонтаж структур солидарного общества.

С 1988 г. по 1999 г. в 24 странах мира проходило так называемое «Обследование рождаемости и семьи в странах, входящих в зону Европейской экономической комиссии». Вот вывод: «Распределение женщин по числу рожденных детей показало заметные различия в репродуктивном поведении всех изучаемых возрастных когорт между странами с традиционно рыночной экономикой и бывшими “социалистическими” странами Восточной Европы».

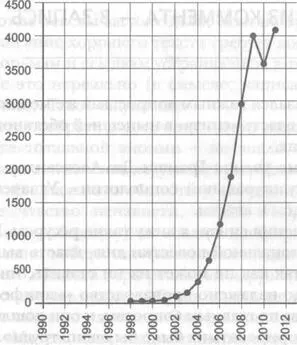

Но там, где население радикально вырвали из «полусоветского» состояния и вернули в лоно «среднего класса», в отношении к рождению детей произошла духовная катастрофа. Это показал опыт ГДР. Ежегодно в бывшую ГДР в виде помощи «осей» вкладывалось по 100 млрд марок. Вот счастье! Но в 1994 г. был опубликован важный доклад: за четыре года после поглощения ГДР рождаемость на этих землях упала более чем вдвое! Как сказано в сообщении агентства «Эфе», излагающем данные доклада, «социальная нестабильность и отсутствие будущего привели к головокружительному росту добровольной стерилизации восточных немок — более чем на 2000 % за четыре года».

Формулировка неверна — социальная стабильность и сытость как раз были обеспечены этими миллиардами марок. Вернулся западный страх, страх перед бытием, антропологический пессимизм. Именно глотнув этого страха и этого пессимизма перестали рожать и русские женщины — реформаторам на время удалось подавить в нашей молодежи веру в будущее.

Если мы соберемся с силами и стряхнем с себя это наваждение, жизнь снова зацветет на нашей земле. Первый удар мы выдержали, духовное выздоровление начинается. Укрепимся духом — наладим и хозяйство. И все прогнозы ЦРУ о глубоком вымирании русского народа пойдут насмарку.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: