Сергей Кара-Мурза - Мысли быстрого реагирования

- Название:Мысли быстрого реагирования

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Научный эксперт

- Год:2015

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Сергей Кара-Мурза - Мысли быстрого реагирования краткое содержание

Почти 20 лет назад возникла технология общения в сравнительно небольших сообществах через интернет. Мы уже использовали эту возможность, создавая форумы.

Первый, открытый моими товарищами, работает с 1999 года до сих пор. Многим из нас он сослужил большую службу. Мы смогли обсудить важные проблемы того турбулентного времени — на форуме излагали свои мысли и сомнения приверженцы самых разных проектов и доктрин. Всем им это было надо — и высказаться, и выслушать своих оппонентов и даже противников. В основном все старались докопаться до корней наших проблем, легкая полемика не очень увлекала. Спорщики быстро уходили на другие форумы, открывали свои. Но за 5–7 лет все как-то сделали свой выбор, выстроили свои стратегии, и форум стал как тихая речка, хотя здесь обмениваются мнениями по актуальным вопросам.

Возникла иная форма — социальная сеть. Товарищ открыл мне ЖЖ и поначалу модерировал его. «Живой журнал» — гибрид газеты с форумом. Большие тексты не идут, читатели ждут коротких и простых суждений по злободневным проблемам, но рады и каким-то трактовкам на основании старого знания или опыта. Пишут свои комментарии немногие, а читают мой ЖЖ — 3–4 тысячи человек (и сколько?то в других сетях). Эта аудитория молчит, но когда мы отклоняемся от важных вопросов, «друзья» быстро разбегаются — это полезный индикатор.

Конечно, собранные здесь блоги — не научное знание, но около того. Быстрота реакции на явления нашей жизни — большое дело. Можно даже простить, что идеи и доводы сыроваты, главное — эмоции держать в руках.

Аудитория текуча, и, посовещавшись, мы решили опубликовать этот сборник блогов, «растрепанных мыслей».

Мысли быстрого реагирования - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

26.01.2015

Сейчас, когда мы входим в кризис, возрос интерес к причинам краха СССР, к которому непосредственно привела перестройка. В СМИ часто проводится аналогия между нынешним кризисом и падением цен на нефть в 1986 г. Эта аналогия — фальшивка. Не существует никакого подобия между процессом уничтожения СССР и актуальными процессами в мировой системе и на постсоветском пространстве. Это две совершенно разные системы.

Однако разобраться в системе «крах СССР» нам необходимо: те сдвиги в сознании, которые разрушили духовную основу СССР, не были скорректированы после его гибели и теперь делают беспомощными уже граждан постсоветской России.

На мой взгляд, будет полезен разбор частной и простой методологической диверсии 1980-х, чтобы затем показать, что структура этой диверсии используется и в подрыве фундаментальных основ нашего мировоззрения.

Итак, вводная наглядная часть.

Одной из важных «глав» пропаганды реформы ( деиндустриализации России) была и остается дискредитация политики ускоренного развития металлургии и металлического фонда страны. Успех этой пропаганды имел большие политические и даже геополитические последствия. Главное — принципиальные изменения в мировоззрении населения, и особенно молодежи.

В частности, в 1980-е гг. в массовое сознание была внедрена психология «общества потребления». Доводы были таковы: раз СССР по годовому объему производства приблизился к уровню Запада, то мы можем и имеем право перейти к показателям потребления, как на Западе. А.Н. Яковлев в 1988 г. призывал: «Нужен поистине тектонический сдвиг в сторону производства предметов потребления». Очевидно, для этого надо было изменить экономику и социальный строй по типу западного, а также ликвидировать СССР.

Эти доводы оказались сильнее, чем довод гораздо более очевидный: «железо — фундамент цивилизации». Издавна показателем развития страны является накопленный в ней металлический фонд. С.Г. Струмилин писал в 1975 г.: «С полным основанием можно констатировать, что современная мировая материальная культура строится на этой базе, достигающей 5,5 млрд т накопленного металлического фонда».

Каково же было положение СССР со сталью? Напомним, что в России в 1913 г. было произведено 4,2 млн т стали, в 1940 г. в СССР — 18,3 млн т стали, в 1960-м — 65 млн т, в 1970-м — 116 млн т, а к середине 1980-х гг. металлургия вышла на стабильный уровень — около 160 млн т. Действительно ли надо было так наращивать производство стали?

Ведущие экономисты-реформаторы (включая академиков РАН) утверждали: «Мы производим и потребляем стали в 1,5-2 раза больше, чем США». Это подлог, элемент методологической диверсии.

В экономической науке уже с середины XIX в. четко различались понятия «потока» ресурсов и «фонда» или «запаса» ресурсов (stock). (Подробнее об этом мы уже писали на примере ситуации в рыболовной отрасли http://centero.ru/ digest/ryba-rybe-rozn). Их ввел У.С. Джевонс в книге «Угольный вопрос» (1865), в которой он дал прогноз запасов и потребления угля в Великобритании до конца XIX в.

Даже в рамках простого здравого смысла очевидно, что годовое производство стали — это «поток», прирост запаса, а «потребляем» мы весь действующий в хозяйстве металл. Точно так же, как живем мы в домах, построенных за многие десятилетия, а не только за последний год. Может ли экономист не различать две категории — жилищный фонд в 1990 г. и ввод в действие жилья в 1990 г.?

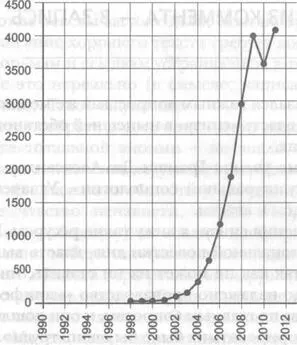

Каков же был металлический фонд Российской империи, а затем СССР? В 1911 г. он был равен 35 млн т. Прирастать он начал с 1924 г. и достиг к концу 1932-го 55-60 млн т. К началу 1941-го в СССР было 118-124 млн т. За время войны металлический фонд СССР понес большой ущерб, но разруху преодолели быстро, и к концу 1950 г. металла в СССР было в 1,5 раза больше, чем до войны. С конца 1960-х гг. СССР обогнал США по приросту металлического фонда, в 1973 г. металлический фонд СССР достиг 1 млрд т.

Таким образом, металлический фонд на душу населения СССР вырос с 300 кг в 1920 г. до 3700 кг на 1 января 1972 г. С этой базы и началось развитие тех трех пятилеток, программу которых во время перестройки высмеивали как абсурдную и ненужную, сравнивая СССР и США. Каков же был металлический фонд у США?

В 1920 г. металлический фонд СССР составлял 40 млн т, а США — 476 млн т — металла у нас было в 12 раз меньше, чем в США! В 1970 г. металлический фонд США составлял 1639 млн т, а в СССР 857 млн т. На душу населения в СССР приходилось 3,7 т металла, а в США — 8,0 т.

К 1980 г. СССР приблизился к размерам того фонда, которым США располагали в 1970 г. Этот процесс сорвали реформой. При этом в СССР металлоемкость основных фондов объективно должна была быть существенно выше, чем в США — из-за больших расстояний, климатических условий (как в сельском хозяйстве и строительстве), из-за геологических условий залегания главных полезных ископаемых.

Таким образом, в 1950 г. СССР имел металлический фонд в размере 160-180 млн т, и чтобы к 1970 г. стать по этому показателю развитой промышленной страной, пришлось осуществить форсированную программу развития металлургии.

Чтобы устроить «общество потребления», треть населения должна была буквально вырвать кусок хлеба у остальных соотечественников. Неужели это было трудно понять в 1980-е гг.? Но и сейчас мало кто думает, какой ценой оплачен «достойный уровень потребления» для 40 % населения.

5.02.2015

Широкий доступ к иностранной литературе, а также волна исследований истории дореволюционной России позволяют шаг за шагом создавать картину принципиальных различий исторической России (включая СССР) и Запада. Противопоставление социализма капитализму в советской идеологии, по сравнению с этой картиной (хотя она, скорее, еще набросок), кажется тусклой схемой. Но тогда нам и этого хватало, хотя формационный подход явно был недостаточным.

На важные и неожиданные срезы двух наших культур указал Чаянов, которого мы читаем 61с 1989 г. Добавляем к нему другие источники, и возникают содержательные образы.

Я много раз перечитывал его работу «К вопросу теории некапиталистических систем хозяйства» (1924). Там много важных мыслей, он торопился и разработать их не успел — задача огромная. Здесь затрону одну тему. Он изучал в сравнении структуры античного рабовладельческого и российского крепостного хозяйства и пришел к выводу, что эти структуры принципиально различны: рабовладельческое хозяйство — гомолог (звено одного ряда) капиталистического хозяйства; крепостное хозяйство (особенно оброчное) — гомолог семейного трудового (некапиталистического) хозяйства.

Чаянов писал: «В теории рабовладельческого хозяйства могут сохраняться все социально-экономические категории капиталистического хозяйства с той только разницей, что категория наемного труда заменяется рабовладельческой рентой. Эта последняя присваивается рабовладельцем, и ее капитализированная стоимость дает цену на раба, которая является объективным рыночным феноменом…

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: