Сергей Котков - Сказки о русском слове

- Название:Сказки о русском слове

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Наука

- Год:1967

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Сергей Котков - Сказки о русском слове краткое содержание

В старину сведения или свидетельства о тех или иных событиях, фактах и состояниях, записанные со слов очевидцев, носили название «сказок». В старой русской письменности сохранилось немало интересных сведений, своеобразных «сказок», которые рисуют увлекательную историю отдельных слов русского языка, естественно, тесным образом связанную с историей соответствующих предметов и явлений, материальной и духовной культурой народа, его повседневным трудом и бытом.

Данная книга состоит из очерков по истории слов собственно русского лексического состава или, шире, общеславянских. Историческое значение и употребление этих слов рассматривается в сравнении с их современным значением и употреблением.

Сказки о русском слове - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

В украинском языке волокита (проволочка) известна как тяганина — от тягати «волочить»; в белорусском соответственно— цяганина и цягаць . Как видим, несходные наименования одного и того же понятия, с одной стороны, в русском языке, с другой — в украинском и белорусском образованы одним способом, по одной модели. Можно было бы сопоставить и польские факты zwloczenie «волокита» и zwlekac ze sprawa «оттягивать дело», чешские protahovani «волокита» и protahovati «тянуть (дело)». Все эти случаи показывают, что родство языков заключается не только в известной общности их словарного состава, но и в общих закономерностях их словообразования.

Того, кто медлит с исполнением дела, допускает в нем проволочку, обзывают волокитчиком . Образование это сравнительно новое и является соотносительным со словом волокита , но только взятым исключительно в его позднем значении. В древнерусском языке такого образования не существовало, и на это была своя причина: в то время слово волокита обладало более широкою семантикой и его вторичное значение все еще продолжало сохранять ощутимые связи с первичным.

В нашем, Советском государстве любым проявлениям волокиты объявлена война. Мы пользуемся словом волокитчик как резкой, осуждающей характеристикой ее носителей.

И спутники и не спутники

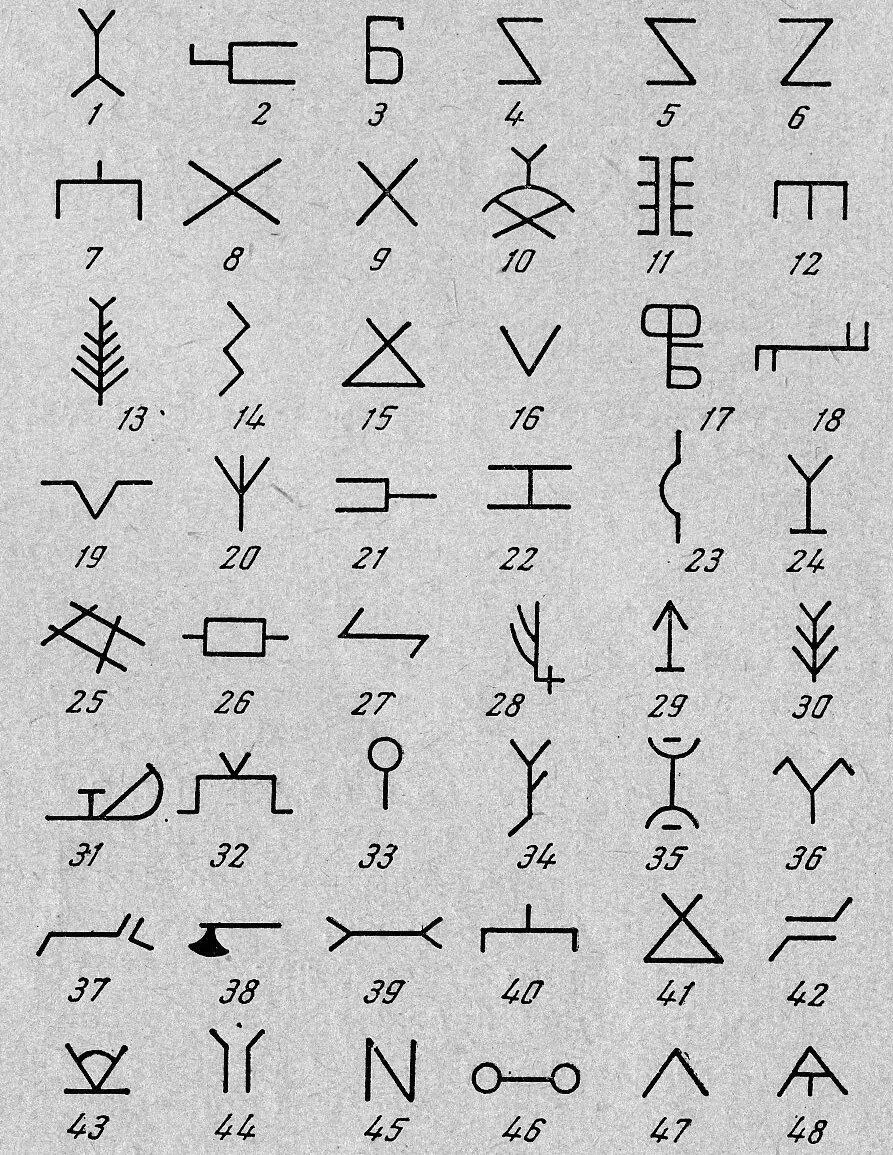

С незапамятных времен люди делали метки на деревьях, когда пытались обозначить путь, пролагаемый в лесу. Восточные славяне топором или режущим орудием высекали на деревьях зарубки — рубежи . Рубежами, порой в комбинации с другими высеченными знаками, обозначали и пределы угодий, владений. Подобные знаки, по-древнему знамена , наносили и на деревья, в дуплах которых водились пчелы. Так означали принадлежность деревьев определенным владельцам. Колода для пчел у наших предков называлась бортью , а потому и деревья с пчелами и занятые ими угодья, как тогда говорили — ухожья , носили название бортных . Изображения и бортных и других владельческих знамен встречаем в писцовых книгах и иных старинных текстах. Они дают наглядное представление и о виде рубежей и об их расположении: «знамя три рубежи  ; знамя Тихоновское: соха, в верху рубеж, с исподи два рубежа

; знамя Тихоновское: соха, в верху рубеж, с исподи два рубежа  ; знамя Уюжское: мотовило лежачее, под исподом два рубежа

; знамя Уюжское: мотовило лежачее, под исподом два рубежа  » (Срезн. Матер.); «а знамя тому бортному ухож(ь)ю куцыр с нижним рубежом

» (Срезн. Матер.); «а знамя тому бортному ухож(ь)ю куцыр с нижним рубежом  »; «а знамя в том ухож(ь)ю куцыр с верхним и с нижним рубежом

»; «а знамя в том ухож(ь)ю куцыр с верхним и с нижним рубежом  » (ГКЭ, № 7/9587, л. 16–17). Изображения знамен показывают, что рубежами были черты. Слово рубеж в таком значении сохранялось очень долго, но только в народных говорах, а не в литературном языке. Толковали его так: "зарубка, насека, рубец, знак от тяпка или нарезки" (Даль, Слов.). В украинских говорах рубеж и рубіж — "нарез, вырезка, зарубка" (Гринченко, Слов.).

» (ГКЭ, № 7/9587, л. 16–17). Изображения знамен показывают, что рубежами были черты. Слово рубеж в таком значении сохранялось очень долго, но только в народных говорах, а не в литературном языке. Толковали его так: "зарубка, насека, рубец, знак от тяпка или нарезки" (Даль, Слов.). В украинских говорах рубеж и рубіж — "нарез, вырезка, зарубка" (Гринченко, Слов.).

| 1 — белка, векша | 17 — ключ амбарный | 33 — пробой |

| 2 — бугор (багор) | 18 — крылья луневые | 34 — рог олений |

| 3 — буки | 19 — ладони | 35 — росомаха |

| 4 — буки (скорописный вариант) | 20 — лапа сорочья | 36 — соха с откоски |

| 5 — буков | 21 — лопата | 37 — соха |

| 6 — быков | 22 — лыч | 38 — топор |

| 7 — вески | 23 — лук | 39 — тренога |

| 8 — вилы на обе руки | 24 — мотовило | 40 — тяглище |

| 9 — воробы | 25 — моторса — муторса | 41 — хвост орлиный |

| 10 — городец | 26 — ночвы | 42 — хмелинки |

| 11 — грабли по четыре клеца колодками вместе | 27 — орик | 43 — хомутец |

| 12 — гребенка | 28 — орь с двумя рубежи, хвост пересечен | 44 — чеботки |

| 13 — ель | 29 — осока — осуко | 45 — чересло |

| 14 — змейка | 30 — островка | 46 — черепки |

| 15 — калита | 31 — полоз санный с копылом и с ветвиною | 47 — шеломец |

| 16 — квакшина | 32 — престол | 48 — я |

Среди знаков на деревьях находим также грани . По мнению М. Фасмера, первоначальным значением слова грань , вероятно, было «острие» [62] Макс Фасмер. Этимологический словарь русского языка, т. I. Перевод с немецкого и дополнения О. Н. Трубачева. М., 1964, стр. 452.

. Элементарно изобразить его на дереве можно было в виде угла — двумя рублеными или резаными чертами. Элементарной меткой, характер которой ясен из названия, являлся и тес . В поземельных документах в качестве меток, устанавливающих пределы различных угодий, иногда одновременно упоминаются тесы и грани . Совершенно очевидно, что в этих случаях за гранями можно видеть только рубленые знамена. Однако в древних русских текстах есть и такие описания граней, которые позволяют предполагать, что гранью именовалась и метка в виде теса, плоскости. Распространение названия грань на плоскость легко объясняется тем, что реально простейшее острие образовывали плоскости, сходящиеся под углом. Эта старая двойственность значения слова находит рельефное продолжение в современном русском языке: грань — и «ребро, образуемое двумя пересекающимися плоскостями», и «сторона плоскости или твердого тела, пересекающаяся с другими сторонами под углом» (Слов. Акад., III, 1954). Встречающиеся в старых текстах выражения «по межам грани потесати» или просто «грани потесати» указывают на грани-тесы. Различие между тесаными гранями и рублеными рубежами выразительно проявилось в записи: «межю учинил, грани тесал и рубежи клал» [63] «Акты юридические, или Собрание форм старинного делопроизводства». СПб., 1838, стр. 46.

.

Грани обыкновенно насекали на деревьях. Об этом говорит запись: «а граней розъезщики по той земли не клали потому, что по тому месту лесу нет» [64] «Акты XIII–XVII вв., представленные в Разрядный приказ представителями служилых фамилий после отмены местничества». — «Чтения ОИДР», 1898, кн. 3, стр. 153.

. В тех местах, где не было леса, «стоячего деревья», там разъездные межевщики намечали черту между владениями копаными ямами или иным способом — приказывали вкапывать столбы и на них насекали грани. О гранях на вкопанных столбах узнаем, например, из документа, в котором ярко отразилась борьба крестьян за землю. Крестьяне деревни Полянской Темниковского уезда «… отняли у монастыря тое вотчинную землю… и межю воловую старую перепахали и грани, столбы, повыметали, а которые были грани набиты на стоячем деревье и те грани деревье повыжгли» [65] «Акты юридические, или Собрание форм старинного делопроизводства», стр. 179.

. Уничтожение граней и перепахивание меж, означавших угодья феодалов, влекло за собой суровое наказание. С жестокой выразительностью сказано об этом в Судебнике 1497 г.: «А кто сореть (спашет, или перепашет. — С. К.) межу или грани ссечет из великого князя земли боярина и манастыря, или боярской или монастырской у боярина, или боярской у монастыря, и кто межу сорал или грани ссек, ино того бити кнутием, да исцу взяти на нем рубль».

Интервал:

Закладка: