Э. Ланкестер - Вымершие животные

- Название:Вымершие животные

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Биомедгиз

- Год:1936

- Город:Москва, Ленинград

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Э. Ланкестер - Вымершие животные краткое содержание

Книга известного английского зоолога и палеонтолога Э. Рей Ланкестера «Вымершие животные» в общедоступной форме знакомит с основными достижениями науки об ископаемых животных — палеонтологии. Она рассматривает ископаемые остатки как документы истории развитая животного мира и наглядно изображает, как, постепенно проникая в глубину этой истории, мы встречаемся со все более чуждыми и странными формами, связанными однако родством с привычной нам современной фауной. Книга предназначена для широкого читателя, особенно для учащейся молодежи.

Перевод с английского под редакцией академика А. А. Борисяка.

Вымершие животные - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Вот и все, что мы хотели сказать об «умном великане слоне» и его вымерших родичах.

Обратимся теперь к наиболее красивому и наиболее для человека полезному животному — лошади.

Лошадь отличается от средних типичных млекопитающих главным образом тем, что имеет только по одному пальцу на каждой ноге, вместо пяти, а затем еще сложной формой своих зубов. Мы теперь знаем огромное количество вымерших лошадей и лошадеподобных животных и совершенно достоверно знаем все стадии, ведущие к ныне живущим лошадям от четырехпалых и, в конце концов, пятипалых их предков.

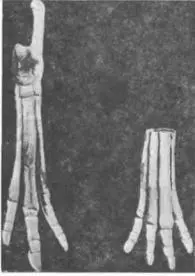

На рис. 68 мы видим заднюю и переднюю ногу лошади. На задней ноге (т. е. той, которая находится слева) мы видим на верхнем ее конце пяточную кость и под нею таранную. На нижнем же конце — три косточки, соответствующие трем косточкам нашего пальца и образующие и в данном случае палец. Затем еще имеется длинная кость — кость плюсны. На передней ноге соответственная кость называется пястной. На верхнем конце обеих этих длинных костей имеется несколько небольших косточек, соединенных между собой: это — косточки предплюсны на задней ноге и запястья на передней (упомянутые выше таранная косточка и пяточная относятся к предплюсне). Вы видите, лошадь ходит на самом последнем суставе своих пальцев: ее передняя и задняя ступни находятся в вертикальном положении, так что пятка лежит над пальцем вместо того, чтобы быть позади него, как у человека и у медведей. На каждой стороне длинных костей обоих, т. е. и задней, и передней, ног, вы видите небольшую, длинную и тоненькую косточку. Ближайшая к нам из этих косточек, хотя и не очень ясно, но все же видна на рисунке. Эти тонкие косточки, известные под названием «грифелевидных», представляют все, что осталось у современной лошади от двух боковых пальцев. Действительно, было время, когда лошади имели три пальца. В миоценовых пластах мы находим лошадей с тремя хорошо развитыми пальцами, из которых каждый снабжен копытом, касающимся земли, а еще раньше, в еще более древних слоях, мы встречаем похожее на лошадь небольшое животное, гиракотерия, с тремя почти одинаковой величины пальцами на задних ногах и четырьмя на передних (рис. 69, 71, 72). От этой стадии с четырьмя одинаковыми пальцами на передней ноге и тремя на задней мы можем проследить родословную лошади и далее, вплоть до пятипалого предка ее — фенакодуса(рис. 73).

Рис. 68. Скелет задней и передней ноги лошади. Видны единственные пальцы из трех фаланг и маленькие грифелевидные косточки с каждой стороны длинной плюсневой и пястной костей.

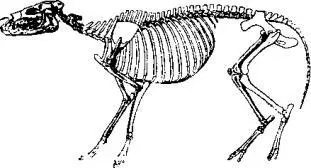

Более поздние стадии лошадиной истории, — от миоценовых трехпалых предков до современной лошади, — намечаются многочисленными ископаемыми остатками. Наиболее богатый материал по истории лошади доставила Сев. Америка, где, переходя от древнейших слоев к все более новым, можно проследить шаг за шагом ее историю. Но имеются остатки предков лошади и в Старом Свете, вероятно, выходцев из Америки, которая периодически в течение третичного периода бывала в соединении с Европой или Азией. Так, в плиоцене в Европе встречается трехпалая же лошадь, которая была названа гиппарионом(рис. 70); на Одесщине, в Крыму и на Кавказе найдены многочисленные остатки гиппариона, как в плиоценовых, так и в немного более древних (верхних миоценовых) слоях. Отсюда мы должны заключить, что в южной части СССР гиппарион появился немного раньше, чем в остальной Европе; поэтому возможно, что он пришел в Европу с востока. И, действительно, как показывают новые находки, гиппарионы были весьма распространены в Южной и Центральной Азии и доходили до р. Иртыша в Западной Сибири.

Рис. 69. Скелет задней и передней ноги предка лошади, гиракотерия. На передней — четыре вполне развитых пальца.

Рис. 70. Скелет задней и передней ноги гиппариона, одного из трехпалых предков лошади. Боковые пальцы не достигали земли.

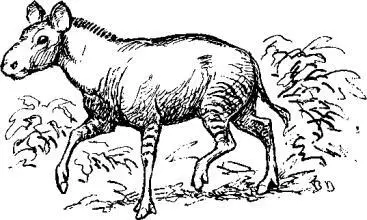

Рис. 71. Гиракотерий, предок современной лошади, найденный в эоценовых слоях, с четырьмя пальцами на передних и тремя на задних ногах.

Рис. 72. Предполагаемый внешний вид гиракогерия, эоценового предка лошади, величиной не больше крупной собаки.

Вместе с гиппарионом жила и расселялась богатая фауна. Так, вместе с ним в Европу шли из Азии носороги, жирафы, антилопы и другие крупные животные, которые из Европы направились затем в Африку; сюда они пришли позднее всего и здесь дольше всего жили; поэтому и современная фауна Африки по своему облику ближе всего напоминает фауну гиппариона.

Из сказанного видно, какой огромный интерес представляют остатки этой фауны, находимые на юге СССР, они рассказывают нам о том, какова она была в то время, когда она впервые вступила на почву Европы.

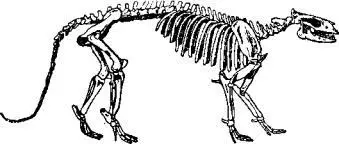

Рис. 73. Скелет фенакодуса, пятипалого эоценового животного, близкого к предкам лошади.

Гиппарион имел по три пальца на каждой ноге, при чем боковые пальцы очень небольшие и походят, в сущности, на задние «копытца» свиньи, быка и оленя (рис. 70). Они не касались земли и, очевидно, находились на пути к атрофированию, которое и привело к однокопытной современной лошади с ее грифелевидными косточками — последними остатками двух боковых пальцев. Случается, что и современные лошади возвращаются к своим трехпалым предкам, т. е. родятся с двумя полными маленькими боковыми пальцами, снабженными копытцами и причленяющимися к грифелевидным косточкам, по одному с каждой стороны большого среднего пальца.

Кроме изменений в строении ног, на предках лошади мы также можем констатировать постепенное увеличение роста и, кроме того, постепенное усложнение коронки коренных зубов, обнаруживаемое при снашивании зуба. На рис. 75 изображены постепенные изменения строения коронки верхнего коренного зуба ряда предков современной лошади.

Много еще интересных подробностей представляет история изменений зубов и пальцев у ряда предков лошади, но описывать их не входит в задачу этой книжки.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Веркор - Люди или животные? [Естественные животные]](/books/119088/verkor-lyudi-ili-zhivotnye-estestvennye-zhivotnye.webp)

![Жан Брюллер - Люди или животные? [Естественные животные]](/books/1150734/zhan-bryuller-lyudi-ili-zhivotnye-estestvennye-zhivot.webp)