Алекс Беллос - Алекс в стране чисел. Необычайное путешествие в волшебный мир математики

- Название:Алекс в стране чисел. Необычайное путешествие в волшебный мир математики

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:КоЛибри

- Год:2012

- Город:Москва

- ISBN:978-5-389-01770-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Алекс Беллос - Алекс в стране чисел. Необычайное путешествие в волшебный мир математики краткое содержание

Алекс Беллос, известный журналист, многие годы работавший для «Guardian», написал замечательную книгу о математике. Книга эта для всех — и для тех, кто любит математику, и для тех, кто считает ее невероятно скучной и далекой от жизни. Беллосу удалось создать настоящий интеллектуальный коктейль, где есть и история, и философия, и религия, и конечно же математика — чудесные задачки, которые пока не решишь, не заснешь!

Алекс в стране чисел. Необычайное путешествие в волшебный мир математики - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

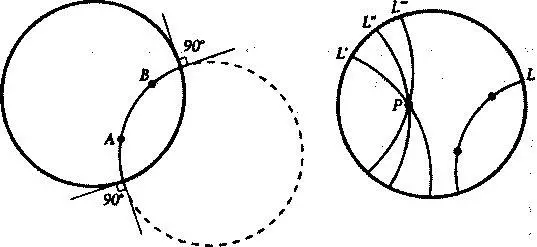

На левой картинке внизу изображена прямая линия между точками А и В, для нахождения положения которой надо построить окружность, проходящую через точки А и В и входящую в диск под прямым углом. Гиперболический вариант постулата о параллельных утверждает, что для каждой прямой L и точки P вне этой прямой имеется бесконечно много прямых, параллельных L , которые проходят через P. Это показано на рисунке внизу справа, где отмечено три прямых — L' , L'' и L''' , — которые проходят через точку P , но при этом все параллельны прямой L . Линии L' , LL'' и L''' представляют собой части различных окружностей, которые входят в диск под прямыми углами. Глядя на рисунок, можно понять, как может получиться, что имеется бесконечно много прямых, параллельных L и проходящих через P , — просто потому, что можно нарисовать бесконечное число окружностей, которые входят в диск под прямыми углами и проходят через P . Модель Пуанкаре, кроме того, помогает нам понять смысл утверждения о том, что две параллельные линии расходятся: L и L' параллельны, но становятся все дальше и дальше друг от друга по мере приближения к краю диска.

Диско-мир Пуанкаре позволяет понять многое, но не все. При том что он снабжает нас концептуальной моделью гиперболического пространства, искаженного за счет взгляда через довольно странную линзу, он не показывает, как же гиперболическая поверхность будет выглядеть в нашем мире. Поиску более реалистичных гиперболических моделей — предприятию, которое подавало большие надежды в последние десятилетия XIX столетия, — нанес в 1901 году удар выдающийся немецкий математик Давид Гильберт (1862–1943): он доказал, что невозможно описать гиперболическую поверхность, используя какую-либо формулу. Математическое сообщество приняло доказательство Гильберта без энтузиазма, поскольку математики решили, что если нет никакого способа описать поверхность с помощью формулы, то, значит, такая поверхность и не существует. Интерес к производству моделей гиперболических поверхностей стал угасать.

Что и возвращает нас к Дайне Таймине, с которой я встретился в Лондоне на южном берегу Темзы, представляющем собой набережную-променад, вдоль которой располагаются театры, художественные галереи и кинотеатры. Она кратко напомнила мне историю гиперболических пространств — предмет, который она преподавала в качестве ассистента в Корнеллском университете. Из Гильбертова доказательства невозможности описания гиперболического пространства с помощью формулы, сообщила она мне, имелось следствие: компьютеры также оказались не в состоянии создавать образы гиперболических поверхностей, потому что компьютеры могут создавать только образы, основанные на формулах. Однако в 1970-х годах геометр Уильям Тёрстон (р. 1946) предложил подход, хоть и не основанный на высоких технологиях, но оказавшийся весьма плодотворным. Не обязательно обладать формулой для создания гиперболической модели, говорит Тёрстон, все, что требуется, — это бумага и ножницы. Тёрстон, которому в 1981 году была присуждена Филдсовская медаль (высшая награда для математика) и который теперь был коллегой Дайны в Корнеллском университете, предложил модель, состоявшую в соединении друг с другом бумажных кусочков, имеющих форму подковы.

Дайна использовала модель Тёрстона на занятиях со студентами, но модель оказалась столь хрупкой, что неизменно рассыпалась на части, и Дайне каждый раз приходилось делать новую. «Ненавижу склеивать бумагу. Это занятие сводит меня с ума», — жаловалась она. И тут ей пришла в голову свежая идея — что, если вместо бумаги попробовать связать модель гиперболической плоскости?

Идея ее была проста: наберем один ряд петель, а затем в каждом следующем ряду будем прибавлять некоторое заданное количество петель. Например, можно прибавлять по одной петле через каждые две. В таком случае, если мы начали с ряда из 20 петель, то во втором ряду их будет 30 (мы добавили 10), в третьем — 45 (мы добавили 15) и т. д. (В четвертом должно оказаться 22,5 дополнительные петли, но, поскольку полпетли связать невозможно, будем округлять до большего или меньшего их целого числа.) По замыслу Дайны должен был получиться кусок вязаного полотна, который будет становиться все шире и шире, как будто он гиперболически расширяется сам из себя. Однако вязание на спицах — дело довольно хлопотное, из-за одной ошибки порой приходится распускать весь ряд. Поэтому вместо спиц Дайна взяла вязальный крючок. Если вязать крючком, то легче исправить ошибку, потому что в процессе вязания на крючке всего одна петля. Так что она довольно быстро приноровилась. Помогла еще и настойчивость в овладении рукоделием — привычка, приобретенная в детстве, которое она провела в 1960-х годах в Латвии.

В своей первой вязаной модели она добавляла в каждом ряду по одной петле через каждые две, как и в нашем примере, упомянутом выше. В результате, однако, получился кусок с большим количеством плотных сборок. «Как-то он слишком сильно скручивался, — объяснила она, — и не удавалось толком разглядеть, что же там происходит». Поэтому для второй модели она решила попробовать другой вариант, прибавляя в каждом ряду одну петлю через каждые пять. Результаты превзошли ожидания. Теперь получившееся полотно фалдило как надо. Дайна выбрала и отметила прямые линии, входящие в расширяющиеся «складки» и выходящие из них, и сразу увидела, что удается проследить за тем, как эти исходно параллельные линии расходятся друг от друга. «Именно такую картину я всегда и хотела увидеть, — сияла она от радости. — Давно не получала такого удовольствия. Разве это не здорово — сделать своими руками то, чего не удается сделать на компьютере».

Дайна показала модель гиперболического кроше своему мужу, и он пришел в такой же восторг. Дэвид Хендерсон — профессор геометрии в Корнеллском университете, специализирующийся на топологии, про которую Дайна, по ее словам, вообще ничего не знает. Он объяснил ей, что топологам давно известно, что, когда на гиперболической плоскости нарисован восьмиугольник, его можно сложить таким образом, что он будет напоминать штаны. «Надо построить восьмиугольник!» — сказал он ей, и именно так они и сделали. «Никто раньше никогда не видел гиперболических штанов!» — воскликнула Дайна, открыла спортивную сумку, достала оттуда связанный ею гиперболический восьмиугольник и показала мне, как он складывается. Получилось нечто, очень похожее на детские вязаные штанишки.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: