Юрий Липовский - Самоцветное ожерелье Гоби

- Название:Самоцветное ожерелье Гоби

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Наука

- Год:1991

- Город:Ленинград

- ISBN:5-02-024634-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Юрий Липовский - Самоцветное ожерелье Гоби краткое содержание

Книга рассказывает о камнях-самоцветах, их удивительных свойствах, тайнах и связанных с ними интересных историях, легендах и народных поверьях. Большой познавательный материал представляют сведения об использовании самоцветов в тибетской медицине, индийской астрологии и магии, а также биолокационные методы поисков полезных ископаемых и различных аномалий.

Книга представляет большой интерес не только для специалистов, работающих с цветным камнем, но и для широкого круга читателей.

Самоцветное ожерелье Гоби - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

— А ты сам веришь в целебные свойства сердолика? — спросил я Супрычева.

— Видишь ли, — ответил он, — сердолик сам по себе не обладает радиоактивностью. Она у него ничем не отличается от радиоактивности обычных пород и минералов или вот этой пляжной гальки. Все дело, возможно, в минеральных включениях, присутствующих в сердолике, в частности гейландита. Я специально подбираю образцы сердоликов с включениями для исследования, может, ключ к разгадке именно в них? Как знать? Надо изучать сердолик из разных месторождений и районов мира. Будешь в Монголии — обязательно отыщи сердолики в пустыне Гоби. Там они необычайно красивые, оранжевые и красные, — мечтательно выдохнул Супрычев.

— Неужели лучше карадагских? — осторожно спросил я.

— Может, лучше, но мне все равно дороже и приятнее наши крымские. Ну, как, отдохнул? Давай еще раз побродим по Карадагу, когда еще вновь посетим его!

Тайна, пришедшая из глубины веков

Это случилось в 1983 г. во время моей ленинградской «камералки». «Камералкой» (официально — камеральный период) принято называть время, когда геологи-полевики, вернувшись после пяти-шестимесячного отсутствия домой, занимаются на своей базе обработкой собранных за летний период полевых материалов. Они составляют геологические карты, считают запасы полезного ископаемого, пишут проекты и отчеты, а также плодят массу всевозможных бумаг в условиях бумажно-бюрократического разгула, не миновавшего и такую прикладную отрасль науки, как геология. И потому светлым пятном, желанной отдушиной на фоне многогранной камеральной мороки является сам камень, ради которого ведется полная тягот работа в поле и эта, «бумажная», в камералке.

Каждый геолог привозит из своего региона камни, которые старательно и всесторонне изучает, определяет их свойства и в конечном итоге оценивает их качество и возможности практического использования. И что бы он ни делал — распаковывал ли ящики с привезенными геологическими образцами, просматривал ли шлихи под бинокуляром или оценивал тот или иной самоцвет после обработки, — любая работа с камнем — истинное удовольствие.

Такое удовольствие испытывал и я в тот памятный день, разбирая в одном из наших камнехранилищ старые пробы и геологические образцы почти двадцатилетней давности, привезенные с Урала, из Сибири, Средней Азии и других регионов. И тут случайно я наткнулся на старый, почти прогнивший ящик, из которого высыпалась галька обыкновенного халцедона светлосерого и бледно-желтого цвета. Ничего особенного в ней не было — обычная проба, забракованная из-за низкого качества сырья и по чистой случайности оставшаяся на складе. Я бы оставил ее без внимания, если бы не галька бледно-желтого халцедона.

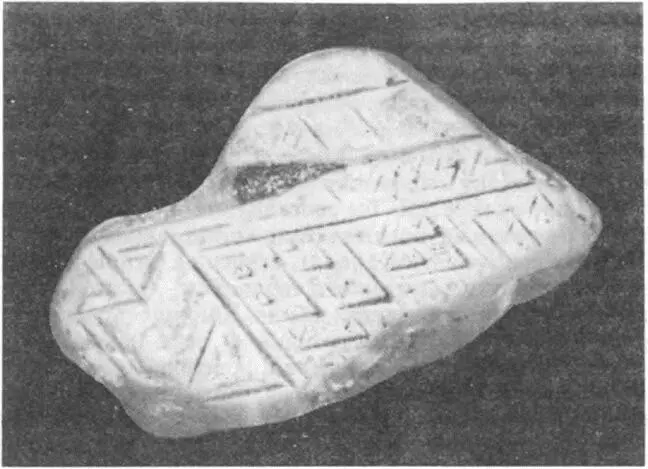

Сразу вспомнился Карадаг, встреча с Супрычевым и его совет: искать включения в сердолике — источник целительной радиоактивности камня. Кончилось тем, что я привез эту забракованную пробу к себе на работу и время от времени разглядывал желтенькие камешки под бинокуляром. Не стану утруждать деталями этого привычного производственного процесса. Скажу лишь, что никаких «таинственных» включений в пробе халцедона я не нашел. И вот, когда я уже был готов пожалеть, что связался с этой бесполезной, никому не нужной пробой, в мои руки попал этот загадочный камень. Это была галька оранжево-желтоватого полупрозрачного сердолика размерами 4X2X2 см.

Камень имел хорошо отшлифованное основание треугольной формы. На желтом фоне гальки бросилось в глаза темное включение клиновидной формы.

— Вот оно! — обрадовался я, собираясь разглядеть его под бинокуляром, но тут же обомлел: на ровной площадке камня четко проглядывался какой-то фантастический рисунок. Не веря глазам своим, я поднес камень к бинокуляру. Так и есть: поверхность камня пестрела ровными рядами мелких (1–5 мм) знаков клиновидной или треугольной формы. В наиболее крупных знаках сохранились реликты черного вещества, по-видимому, краски, ранее покрывавшей, вероятно, все углубления в рисунке. Что это — игра природы или древняя клинопись на камне?! Я не находил ответа и, как йог в состоянии медитации, молча созерцал камень.

— Что-то случилось?! — донеслось до моего сознания. Я встрепенулся. Передо мной стояли мои коллеги в полнейшем недоумении и беспокойстве.

— Вот! — только и сумел вымолвить я, показывая им камень.

Древняя надпись на желтом сердолике. Бурятия. 2:1.

Камень пошел по рукам, привлекая все большее число камеральщиков, жаждущих лицезреть находку. Она вызвала необыкновенный интерес и самые противоречивые мнения. Одни считали, что рисунок на камне вызван какими-то природными включениями (?), другие — что это дело рук человека. А когда любопытство и желание разгадать тайну достигли апогея, я схватил диковинный камень и понес его в Горный институт. Здесь, в стенах альма-матер, я направился на минералогический «олимп», к самому Дмитрию Павловичу Григорьеву.

Большой знаток и патриот камня, грозный профессор, перед которым мы все, будучи студентами, трепетали, Д. П. Григорьев со вниманием выслушал мой взволнованный рассказ и спросил коротко: «А камень-то сам принесли, надеюсь?!».

Я вынул из «дипломата» коробочку с находкой и протянул ее Дмитрию Павловичу. Он посмотрел на камень, на меня, затем внимательно стал разглядывать камень в лупу. Наконец, он шевельнул сдвинутыми бровями и поднял посеребренную голову.

— Ясно. Это дело рук человека, а не природный рисунок.

— Что же это может быть?! — воскликнул я.

Профессор шевельнул подбородком.

— Эту находку надо отнести в Академию наук — специалистам из Института востоковедения или этнографии. И не откладывайте, такое, может, раз в жизни случается! — И так на меня посмотрел, что я снова почувствовал себя студентом, готовым во что бы то ни стало выполнить задание профессора.

Так я и сделал: отнес сердолик специалистам Института востоковедения АН СССР, а сам стал раскручивать историю, связанную с загадочным камнем. А история такова.

В середине 60-х годов ленинградские геологи-самоцветчики работали в Забайкалье, богатом разнообразными самоцветами — аквамарином, топазом, цветными турмалинами и всеми разновидностями халцедона.

Сердоликом занимался отряд Михаила Александровича Апенко — опытного геолога-поисковика. Проявлений сердолика в Забайкалье было немало, но наибольшей известностью пользовался район Еравнинского озера, к северо-западу от Читы. Здесь, при впадении в озеро реки Тулдун, в речных галечниках издавна отмечались крупные скопления сердолика. Тулдунские россыпи сердолика не раз привлекали внимание геологов. И хотя в 30-х годах работники треста «Цветные камни» забраковали тулдунский сердолик из-за мелких размеров и трещиноватости, интерес к этому району не ослабевал. И вот в 1965 г. была произведена переоценка Тулдуна, произведено опробование речных и погребенных россыпей халцедона. В результате были выявлены большие запасы технического халцедона и ювелирного сердолика. Апенко привез тогда в Ленинград на базу пробы тулдунского сердолика красноватого, близкого к карнеолу, и красновато-бурого цвета. Этот материал обладал яркой окраской, хорошей просвечиваемостью, достаточными размерами и был хорошо принят камнерезами. А вот бледно-желтого сердолика среди тулдунских проб я тогда не встретил.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: