В. Струве (ред.) - Древний Восток

- Название:Древний Восток

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Учпедгиз

- Год:1951

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

В. Струве (ред.) - Древний Восток краткое содержание

«Книга для чтения по истории древнего Востока» состоит из небольших научно-популярных рассказов, посвящённых важнейшим событиям историй древнего Египта, Двуречья, Урарту, Хорезма, Индии, Китая и ряда других стран. Большое внимание уделено быту непосредственных производителей древневосточных обществ. Значительное место отведено также истории культуры.

Книга представляет собой пособие для внеклассного чтения в средней школе.

Древний Восток - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Вот что должен был, например, говорить врач, когда он отмеривал в особом сосуде точную дозу лекарства для больного:

„Этот измерительный сосуд, в котором я отмеряю лекарство, — это измерительный сосуд, в котором Гор измерил свой глаз. Он был измерен правильно, и были найдены жизнь, здравие и благополучие.

Измерение этого лекарства в измерительном сосуде, — чтоб прогнать им всякую болезнь, которая в этом теле“».

Мы познакомились с тем, каким наукам обучались молодые египтяне.

В школах древнего Египта учились почти исключительно сыновья знатных и богатых родителей. Самое положение школ при главных учреждениях и храмах уже говорит о их классовом характере.

В «Поучении Ахтоя, сына Дуау» говорится, что он везёт сына в школу ко двору, чтобы его учили «среди сыновей знатных». То же самое читаем мы и в другом поучении: «Вот, я отдаю тебя в школу вместе с сыновьями знатных, чтобы тебя воспитать и подготовить к этой прекрасной должности писца».

Многие вельможи и полководцы также рассказывают в своих автобиографических надписях на стенах их гробниц о том, что они воспитывались в школе среди детей вельмож.

Особенно же яркое свидетельство того, что доступ в школу был открыт только детям Знати, даёт нам одна надпись, в которой верховный жрец Уджахорресент рассказывает об организации школ: «Сделал я по приказу фараона и учредил я школы со всеми их учениками из сыновей знатных, но не из сыновей бедняков».

Таким образом, образование могли получать только дети знатных и богатых, а вся система этого образования обеспечивала состав будущего чиновничества и его воспитание так как это было желательно в интересах господствовавшего класса, эксплуататоров.

Египетские звездочёты [25] М. Э. Матье.

Едва только заходило солнце и желтизна гор, окаймлявших горизонт Нильской долины на востоке и на западе, начинала синеть и превращаться сначала в лиловую лазурь, а затем в тёмные массы причудливых очертаний — на плоские кровли египетских храмов поднимались молчаливые жрецы. В строго определённом порядке рассаживались они попарно, один против другого, и начинали свои наблюдения над звёздами.

Представим себе ночь в Фивах и юного ученика, сидящего рядом с опытным жрецом-астрономом на одной из крыш главного храма всего Египта — Карнакского храма царя богов Амона-Ра.

Спит расположенный на восточном берегу Нила огромный город, великолепная столица самого могущественного государства мира в XV в. до н. э.

Широкой серебряной лентой вьётся Нил.

А дальше за ним, на пустынном скалистом западном берегу — город мёртвых, обширное фиванское кладбище. Ближе к Нилу виднеются громады вытянувшихся в ряд заупокойных царских храмов. Справа этот ряд начинается белеющими в темноте террасами колоннад храма царицы Хатшепсут, слева он заканчивается храмом Аменхотепа III, перед пилонами которого возвышаются гигантскими стражами две колоссальные статуи этого царя. От храмов спускаются вниз, к пристаням на Ниле, длинные аллеи сфинксов.

А напротив этих пристаней, на восточном берегу, — две другие пристани, и от них новые аллеи сфинксов поднимаются к воротам главных святилищ Фив — Карнакскому храму Амона-Ра и к Луксорскому храму, силуэты гигантских колонн которого поднимают к тёмному небу огромные каменные цветы своих капителей.

Около храмов темнеют деревья священных рощ и сверкает гладь озёр.

Тишина изредка нарушается лаем собак и воем шакалов в горах западного берега.

Кое-где мелькают огни факелов. Во дворе храма горят светильники. Лёгкий ветер колеблет их пламя и заставляет трепетать флаги на высоких кедровых мачтах у храмовых ворот.

Учитель ведёт наблюдение. Он сидит лицом к северу. В руке у него два незамысловатых «инструмента»: простой отвес и дощечка с расщепом.

Против наблюдателя, лицом к нему, сидит его помощник, который тоже держит отвес. Его фигура чётко вырисовывается на фоне звёздного неба. Одна звезда видна у его плеча, другая — у локтя, третья — над головой.

Учитель наблюдает за расположением звёзд, глядя через расщеп дощечки так, чтобы от его глаза можно было бы провести воображаемую линию через расщеп дощечки и об, а отвеса — его собственный и помощника — к Полярной звезде. Эта линия является, в сущности, меридианом местности, пользуясь которым и определяли положение различных звёзд. Разумеется, этот меридиан не имеет ничего общего с тем, которым пользуются в современной астрономии или географии: египетский меридиан — это полуденная линия.

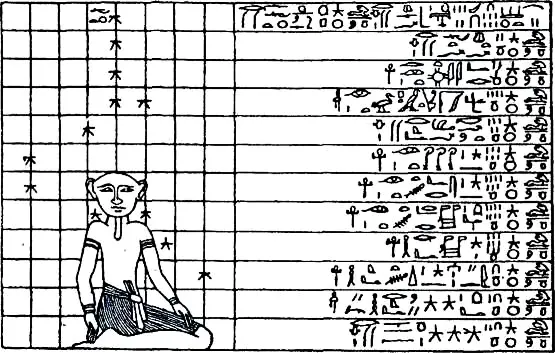

Рядом с учителем лежит разграфлённый папирус, на котором в центре нарисована фигура сидящего человека, соответствующая фигуре помощника. И вот вокруг этой фигуры учитель и рисует звёзды так, как он их видит в определённый час вокруг фигуры помощника, отмечая в соответствующей строке папируса час наблюдения и название звезды. Постепенно у него получается своеобразная звёздная карта. Такие карты чертились для каждого часа каждой ночи в году. Некоторые из них дошли до нас, и, изучив их, египтологи и астрономы смогли выяснить ряд интересных данных относительно познаний египтян в астрономии.

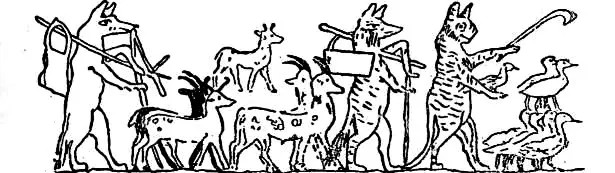

Названия звёзд на этих картах показали, что египетские астрономы соединяли звёзды в созвездия, которые представлялись им в виде различных священных животных или богов. Дошли до нас и изображения подобных созвездий. Среди них чаще всего встречается созвездие, которое мы называем Малой Медведицей, в него входит Полярная звезда. Оно изображалось египтянами то в виде бедра быка, то в виде животного с головой быка. Известны были им и некоторые планеты: Меркурий, Венера, Марс, Юпитер и Сатурн, но, разумеется, египетские астрономы называли их иначе.

Для того чтобы иметь возможность вести наблюдение над звёздами и отмечать эти наблюдения на звёздных картах, жрец-наблюдатель должен был всегда точно знать время, следовательно, — иметь при себе часы. И действительно, около учителя мы и увидели бы также древнеегипетские «часы». Это каменный сосуд в форме усечённого конуса, обращённого узким концом книзу. В сосуд налита вода, внизу же имеется маленькое отверстие, через которое вода вытекает по каплям.

На внутренних стенках, такого сосуда имеются небольшие точки-выемки. Они расположены в 12 вертикальных столбцах, каждый из которых имеет по 12 таких точек. Каждый, столбец to ответствует одному из месяцев года, а точки в пределах столбцов — часу. То обстоятельство, что точки, отмечавшие время в различных столбцах, находятся на одном уровне, связано с тем, Что учитывалась различная продолжительность ночи в разные периоды года.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: