Борис Головкин - По дедовским рецептам

- Название:По дедовским рецептам

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Агропромиздат

- Год:1990

- Город:М.

- ISBN:5-10-001095-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Борис Головкин - По дедовским рецептам краткое содержание

Наши далекие предки куда лучше нас, граждан просвещенного XX века, разбирались в окружавшем их растительном мире, хорошо знали свойства растений, умели их собирать, заготавливать, возделывать и даже создавали такие сорта культур, которым и сегодня нет равноценных. Воскрешая фрагменты из многовекового народного опыта общения с природой, книга учит нас внимательному и бережному отношению к растительному богатству планеты.

Для массового читателя.

По дедовским рецептам - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Появление антоновки — большая удача народной селекции. Сорт быстро завоевал популярность в нашей стране и за рубежом. Антоновка обыкновенная (а специалисты по плодовым культурам насчитывают еще почти два десятка других форм этого сорта) сейчас районирована в 57 областях, краях и автономных республиках Российской Федерации. Чему же обязана антоновка такой популярностью? Известный русский помолог М.В. Рытов писал о ней так: «Ее успех в торговле объясняется чрезвычайной пригодностью яблок для хозяйственных и технических целей, а кисло-сладкая мякоть, без излишней сладости, делает это яблоко самым жела тельным на русских рынках, на которых ценятся яблоки с так называемым «кваском», любимым русскими потребителями». Антоновка, которую держали в соломе на чердаках и в погребах, сохранялась свежей даже до марта, причем яблоки, созревшие в северных районах, хранились лучше и дольше, чем полученные на юге.

Но не только вкусовые качества и хорошая лежкость сделали антоновку столь популярной. Деревья этого сорта необычайно зимостойки. Известно, например, что в Орле они выдерживали температуру до минус 44 градусов. И в то же время садоводов привлекла хорошая урожайность антоновки. Во второй половине прошлого века в Курске с одного дерева порой снимали 27 пудов (почти полтонны!) яблок.

История народной селекции других культурных растений порой еще менее ясна и полна, чем история «дедовских» яблок. Неизвестны ни время, ни даже приблизительное место возникновения лучшего русского, самого вкусного сорта груши — Бессемянки. Или, скажем, можно только догадываться, что самоплодная пишня Владимирская названа так по своей родине Вывшей Владимирской губернии. «Владимирские вишни мелки гораздо», — так отзывались о них составители описи хозяйства боярина Морозова в 1652 году.

Кстати, традиция называть староместные сорта по географии происхождения, по городам или селам служила своего рода рекламой здешним умельцам, равно как их родному краю. Например, вплоть до 1929 года в нашей стране не было ни одного официально зарегистрированного сорта льна: в производстве размножали наилучшие формы, выведенные безымянными народными селекционерами, так называемые кряжи: Островский, Печорский, Порховский и другие. Посмотрите на карту Псковской области — вы найдете там и Порхов, и Остров, и Печоры.

А огурцы? Мелковатые, но сладкие ярко-зеленые муромские, темно-зеленые ребристые, отличные для солки нежинские, крупные позднеспелые павловские… Это из наиболее популярных. А ведь есть еще боровские, пязниковские, астраханские…

В разряд сортов капусты специалисты относят Копорку — очень раннюю, с маленьким плотным кочном. Названа она по Копорью — старинному русскому городу, а теперь селу в Ленинградской области. А более крупнокочанная Коломенка — не под Коломной ли она родилась? Или ладожская, бологовская и ревелька (Ревель старое название Таллинна).

География (происхождения? преимущественной культуры?) как бы «просвечивает» в именах староместных пшениц, например яровой Полтавки и озимой Крымки. Но вот название старого сорта ржи Ивановская произошло отнюдь не от города Иваново. Оно основано, как говорят, на сроке высева, который определялся Ивановым днем — праздником Ивана Купалы 24 июня (7 июля). Правда, срок этот довольно ранний для озимой ржи и потому сомнительный.

История русского масличного подсолнечника сравнительно коротка. Но и у этой культуры после начала производства подсолнечного масла (в первой половине XIX века) народные селекционеры выделили несколько перспективных форм с запоминающимися названиями жучок, пузанок, масленок.

Конечно, о сохранившихся до настоящего времени староместных сортах нужно говорить более подробно, дотошно сравнивая их с сортами «молодыми», полученными современными методами. Можно было бы рассказать и о том, как используют сейчас селекционеры то сортовое наследство, которое досталось нам от наших дедов. Но это тема для отдельной книги — книги о существующих, сохраненных сортах. А как быть с тем, что исчезло, пропало, утрачено? Кто напишет об этом? Кто хотя бы приблизительно подсчитает наши потери?

Вряд ли москвичи, живущие на Голубинской улице в районе Ясенево, подозревают, что здесь родина старого, исчезнувшего сорта груши Голубинская. Помолог Н. Красноглазое так писал о ней в 1848 году: «Названа по селу Голубину, что близ Москвы между дорог Серпуховской и Калужской. Средней величины, желтая, приятного вкуса, но не выдерживает больших морозов». И если бы существовали гербы отдельных районов столицы, то, наверное, резонно было бы поместить на гербе Ясенева ставшую теперь уже историей голубинскую грушу.

ГОЛОДНЫЙ ХЛЕБ

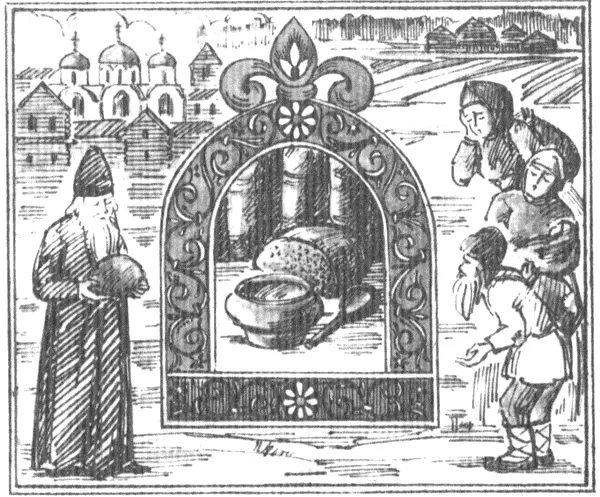

Вряд ли и самые сведущие историки знают точно, сколько неурожайных, голодных лет случалось на Руси. Одно можно сказать уверенно — было их немало. В русских летописях совсем не редкость скупые и горестные слова о минувших лихих годинах: «… и бяше притужно людям велми,… и многи з глада мряху…»

Лавровская летопись, 1207 год: «Того же лета рожь не родися по всей нашей земли, и дорого бысть жито».

Новгородская летопись, 1366, 1371, 1374 годы. Великая засуха. Воздух дымился — тлели болота, сох на корню хлеб.

Но хуже были морозы, особенно в сочетании с зимними оттепелями, которые побивали озимую рожь. Рожь издавна служила основой питания русского крестьянина. Традиционный черный хлеб из кислого (дрожжевого) теста, ржаные кашицы и каши, различные жидкие блюда — затирухи, заварухи, болтушки, саломаты — без них трудно представить себе русский простонародный стол по крайней мере до середины XVI века.

И снова Новгородская летопись, 1303 год: «Бысть зима тепла без снега и на лето бысть хлеб дорог вельми». 1304 год: «Изби мраз (мороз. — Авт.) всяко жито, и бысть драгость люта, … бяше же та драгость много время». 1420–1422 годы: «На всю Русскую землю бысть глад велик на три годы: и прежде в Новгороде и по всемь их волостем, и на Москве, и по всей Московской и по всей Тферской. И толми бысть тамо дорог хлеб, яко на едином ковризе дати полтына…»

Земля-кормилица, которая не в состоянии вспоить своей иссохшей грудью хлеба, все же иными путями помогла людям выжить. Как и чем? Дадим опять слово летописцам. 1106 год: «Ядаху люди лист липов, кору березовоу». 1208 год: «Ини де мох ядахоу, сосноу, кору липовоу». Англичанин Ду Флетчер, побывавший на Руси в конце XVI века, писал: «Иногда они принуждены бывают печь себе хлеб из корня (называемого vagnoy) и из средней коры соснового дерева». Трудно сказать, какое именно растение имел в виду Флетчер, но, без сомнения, в пищу шли многие крахмалистые корни — лопуха, кувшинки, кубышки, рогоза, иван-чая.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: