Сергей Дмитриев - Грибоедов. Тайны смерти Вазир-Мухтара

- Название:Грибоедов. Тайны смерти Вазир-Мухтара

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Вече

- Год:2014

- Город:Москва

- ISBN:978-5-4444-2597-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Сергей Дмитриев - Грибоедов. Тайны смерти Вазир-Мухтара краткое содержание

Такой судьбы не придумал бы ни один, даже самый искусный писатель! Жизнь Александра Грибоедова вместила в себя и военную службу в эпоху Наполеоновских войн, и творческую деятельность по созданию драматургических произведений, в том числе мирового шедевра «Горе от ума», и успешную работу на дипломатическом поприще в Персии, и участие в Русско-персидской войне 1826–1828 гг., и, наконец, трагическую гибель в Тегеране во время разгрома российского посольства.

И сколько тайн скрывает до сих пор биография поэта и дипломата, который заменял России, по словам Н.Н. Муравьева-Карского, «единым своим лицом двадцатитысячную армию»! Пушкин не случайно писал о Грибоедове: «Не знаю ничего завиднее последних годов бурной его жизни».

Знак информационной продукции 12+

Грибоедов. Тайны смерти Вазир-Мухтара - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

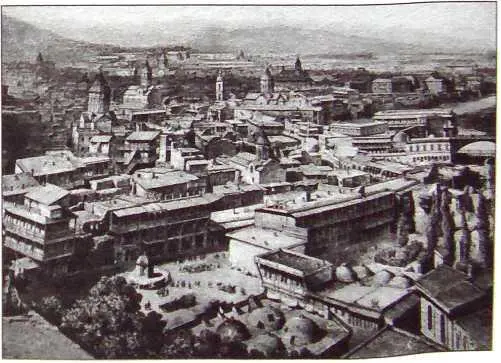

Так выглядел Тифлис в первой трети XIX века

Грибоедов впервые приехал в Тифлис, где ему суждено будет с 1818 по 1828 г. за время нескольких длительных пребываний прожить не менее двух лет и десяти месяцев. Поэт считал этот город почти родным. "Спешите в Тифлис, — писал он после краткого нахождения в городе, — не поверите, что за роскошь!" В этом городе поэт нашел позднее и применение своему таланту дипломата и государственного деятеля, и вдохновение для творчества, в том числе для создания "Горя от ума", и свою истинную любовь. Гуляя сегодня по городу, то и дело ловишь себя на мысли, что Грибоедов где-то совсем рядом, и это не может не рождать стихов:

Ушли в былое вехи единенья,

И дружбы пыл давно остыл,

Но всё равно какое-то волненье

Мне город этот подарил.

Живут в нём невидимкой тени

Тех, кто Тифлис в стихах воспел

И руку дружбы без сомнений

Для Грузии подать успел.

Не зря здесь Пушкин, Грибоедов

И Лермонтов свой проявили нрав,

Представив русскую победу

Как будущего единенья сплав.

И даже ныне Теплый город,

Как исстари его тут нарекли,

Дух русскости показывает скоро

На рубежах своей земли…

Перечислим вкратце те места нынешнего Тбилиси, которые напоминают о жизни здесь Грибоедова.

Сионский кафедральный собор Успения Богородицы, где произошли самое счастливое — венчание и самое печальное отпевание события в жизни Грибоедова.

Неподалеку от Сионского собора находилась Экзашерская площадь (ныне площадь Ираклия II), где ранее стоял дом, в котором Грибоедов жил в 1821–1823 гг.

Улица Грибоедова в Тбилиси по-прежнему напоминает о поэте. Примечательно, что на ней находится Тбилисская филармония, как напоминание о музыкальных пристрастиях Грибоедова. Памятная доска на несохранившемся доме на улице А. Чавчавадзе, соседней с улицей Грибоедова, где жил отец Нины Чавчавадзе с семьей, напоминает о дружбе русского поэта с грузинской элитой.

От улицы Грибоедова дорога ведет к той самой горе Мтацминда, где нашли вечное пристанище великий поэт и его жена.

"Персидская" крепость Нарикала в Тифлисе, которая была спасена от полного разрушения после вмешательства Грибоедова.

Бывший дворец главноуправляющего на Кавказе (ныне — проспект Руставели, 6, где располагается Дворец молодежи), в помещения которого Грибоедов являлся на службу в 1822–1824 гг., когда служил секретарем по дипломатической части при Ермолове, здесь он жил в свои последние приезды в город в 1826–1828 гг., сюда он приехал с женой после венчания, тут состоялся свадебный ужин и торжественный прием по поводу бракосочетания.

В настоящее время идет реставрация исторического здания на Садовой улице Тифлиса, где находился дом П.Н. Ахвердовой, рядом с которым во флигеле жила семья Чавчавадзе. Сюда Грибоедов приходил неоднократно, здесь он сделал предложение Нине.

Тбилисский государственный академический русский драматический театр имени А.С. Грибоедова на проспекте Руставели получил имя поэта еще в 1934 г. Сегодня театр живет насыщенной творческой жизнью.

Памятник А.С. Грибоедову по проекту скульптора М. Мирабишвили был воздвигнут в Тбилиси в 1961 г., заставляя каждого прохожего остановиться и вспомнить о поэте…

Проведя около четырех месяцев в Тифлисе, тогда еще не оправившемся от следов варварского разорения Ага-Магомет-ханом в 1795 г. и насчитывавшем лишь около 40 тысяч жителей, 28 января 1819 г., ровно за 10 лет до своей гибели, Грибоедов отправился вместе с миссией дальше в Персию, в Тегеран, куда он прибыл после опасного зимнего пути по горам и перевалам лишь около 10 марта. Поэт, называя себя "ничтожным странствователем", продолжал свои "Путевые заметки" в виде письма к Бегичеву, и так распорядилась судьба, что они стали самым значительным произведением о Персии, которое осталось от Грибоедова. Уже в первый день пути поэт сделал переход верхом в 40 верст и, по его словам, "к вечеру уморился; не доходя до ночлега, отстав от всех, несколько раз сходил с лошади и падал в снег, едя его; к счастью, у конвойного казака нашлась граната, я ею освежился". "Однако, свечка догорает, — писал он тогда другу — адругой не у кого спросить. Прощай, любезный мой; все храпят, а секретарь странствующей миссии по Азии на полу, в безобразной хате, на ковре, однако, возле огонька, который более дымит, чем греет…"

Дальнейшее странствие было ничуть не легче: "Хочешь ли знать, как и с кем я странствую то по каменистым кручам, то по пушистому снегу? Не жалей меня, однако: мне хорошо, могло бы быть скучнее. Нас человек 25, лошадей со вьючными не знаю, право, сколько, только много что-то. Ранним утром подымаемся; шествие наше продолжается часа два-три; я, чтобы не сгрустнулось, пою, как знаю, французские куплеты и наши плясовые песни… доедешь до сухого места, до пригорка, оттуда вид отменный, отдыхаем, едим закуску, мимо нас тянутся наши вьюки с позвонками. Потом опять в путь. Народ веселый; при нас борзые собаки; пустимся за зайцем или за призраком зайца, потому что я ни одного еще не видал… А я, думаешь, назади остаюсь? Нет, это не в Бресте, где я был в "кавалерийском", — здесь скачу сломя голову; вчера купил себе нового жеребца; я так свыкся с лошадью, что по скользкому спуску, по гололедице беззаботно курю из длинной трубки. Таков я во всем: в Петербурге, где всякий приглашал, поощрял меня писать и много было охотников до моей музы, я молчал, а здесь, когда некому ничего и прочесть, потому что не знают по-русски, я не выпускаю пера из рук…"

Вот оно благотворное воздействие странствий: "…Музам я уже не ленивый служитель. Нишу, мой друг, пишу, нишу. Жаль только, что некому прочесть". В пути Грибоедов размышляет о счастье творчества: "Часто всматриваюсь, вслушиваюсь в то, что сам для себя не стал бы замечать, но мысль, что наброшу ото на бумагу, которая у тебя будет в руках, делает меня внимательным, и все в глазах моих украшает надежда, что, Бог даст, свидимся, прочтем ото вместе, много добавлю словесно — и тогда сколько удовольствия! Право, мы счастливо созданы".

Поэта просто восхищает то, что открывается вокруг него, и он забывает о дневных переходах в 60 верст, о суровых "закоптелых ночлегах" в случайных жилищах по пути: "Дорого бы я дал за живописца; никакими словами нельзя изобразить вчерашних паров, которые во все утро круг горы стлались; солнце их позлащало, и они тогда как кипящее огненное море… потом свились в облака и улеглись у подножия дальних гор". Единственное, что пугает Грибоедова и что впоследствии даст ему сильнейший стимул для самосовершенствования, эго незнание им Востока: "Одна беда: скудность познаний об этом крае бесит меня на каждом шагу. Но думал ли я, что поеду на Восток? Мысли мои никогда сюда не были обращены". Выбор судьбы был уже сделан, оставалось только найти в себе силы для ответа на этот вызов. Как покажут дальнейшие события, свой экзамен поэт выдержит с честью.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Сергей Дмитриев - В джунглях Индии [жизнь и приключения индуса Мукерджи]](/books/1073509/sergej-dmitriev-v-dzhunglyah-indii-zhizn-i-priklyuche.webp)