Roger Orrit - Природа описывается формулами. Галилей. Научный метод.

- Название:Природа описывается формулами. Галилей. Научный метод.

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:ООО «Де Агостини»,

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Roger Orrit - Природа описывается формулами. Галилей. Научный метод. краткое содержание

Гениальный ученый Галилео Галилей посвятил свою жизнь нескольким областям науки. Во-первых, он проводил астрономические наблюдения, благодаря которым сделал удивительные открытия фаз Венеры, спутников Юпитера, неровной поверхности Луны и пятен на Солнце. Во-вторых, он изучал движение тел. в результате чего поставил под сомнение всю аристотелевскую физику, господствовавшую в западной науке на протяжении 2000 лет. Но главной заслугой ученого, оставившей наиболее глубокий след в истории, стало его стремление даже под риском смерти на костре отстаивать новый способ изучения мира - научный метод, основанный на эмпирических фактах и математической точности.

Природа описывается формулами. Галилей. Научный метод. - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

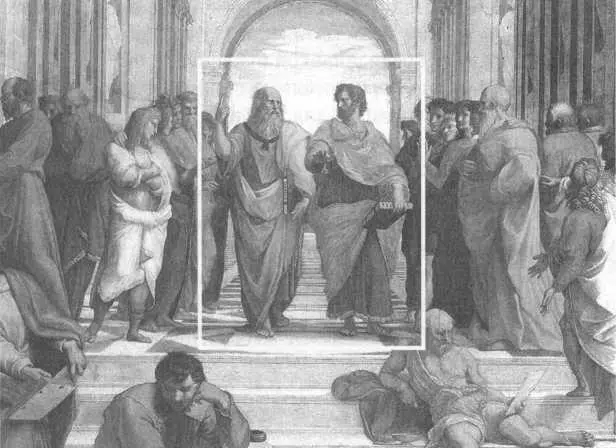

Фрагмент «Афинской школы» Рафаэля, на которой изображены центральные фигуры композиции. Платон слева, Аристотель справа.

В противовес бесплодной культурной традиции университов, носителями которой были представители профессорской элиты, далекие от практических знаний, в эпоху Возрождения возник постоянно растущий интерес к тому, что происходило вне учебных аудиторий, например к ремесленным мастерским. Там изготавливали и шлифовали линзы, работали с металлом и иногда наблюдали удивительные свойства предметов, например магнитов (которыми позже заинтересовался и Галилей). Ремесленникам открывалось множество неведомых явлений.

Когда философия отдаляется от своих корней, находящихся в опыте, где она родилась и выросла, то она умирает.

Фрэнсис Бэкон

Ремесленники обладали огромными практическими знаниями. Ученые систематизировали их, опубликовали и распространили среди широкой публики.

Хотя труды Аристотеля и оставались основным интеллектуальным ориентиром для каждого молодого ученого и гуманиста, открытие новых материалов и изучение новых явлений, наблюдаемых ремесленниками, в конце концов вынудило мыслителей пересмотреть наследие античного мудреца. Практически одновременно три человека — англичанин Фрэнсис Бэкон, француз Рене Декарт и итальянец Галилео Галилей — независимо друг от друга поставили под сомнение его предпосылки, положения и выводы. Эти ученые единым фронтом выступили против Аристотеля, хотя критиковали разные аспекты его мировоззрения.

Фрэнсис Бэкон (1561-1626) критиковал презрительное отношение Аристотеля к знаниям ремесленников и утверждал, что разделение между культурной и ремесленной традицией «внесло беспорядок» во все сферы человеческого познания. Он также упрекал последователей Аристотеля в том, что они отстаивают свои утверждения исключительно с помощью дедукции, забывая о связи с действительностью (и в этом его поддержал бы сам Аристотель).

По мнению Бэкона, данные, полученные опытным путем, сырые и несистематизированные, но их накопление ведет к определенному прогрессу. Натурфилософия, напротив, вначале ослепила всех своим светом, но теперь этот свет мешает ее дальнейшему развитию:

«Механические искусства (с тех пор как они привлекли к себе внимание), как бы исполненные некоего дыхания, постоянно крепнут и возрастают. В своем непрерывном возвышении они вначале кажутся грубыми, затем оцениваются как полезные и наконец становятся почитаемыми».

Таким образом, Бэкон подвергает сомнению правомерность разделения между наукой и техникой, между точным знанием первопричин и практическим знанием, основанным на пробах и ошибках.

Рене Декарт (Картезий) также выступал за свободу мысли и отказ от авторитетов при познании истины. Он стремился мыслить самостоятельно, опираясь на рационалистический метод, с помощью которого можно было строгим образом получить любое знание. Оно должно было основываться на очевидных, ясных и четких предположениях и дальнейшем анализе и синтезе. Дополняла эту философскую базу его твердая убежденность в важности математического взгляда на мир. Не лишним будет напомнить, что его знаменитое «Рассуждение о методе, чтобы верно направлять свой разум и отыскивать истину в науках» на самом деле было предисловием к статьям по геометрии, математике и физике.

Декарт (Картезий) (1596-1650) происходил из дворянской семьи. Родился в городе Лаз (провинция города Турень, Франция) и учился в иезуитском колледже в Ла Флеш, основанном Генрихом IV. Там он изучал математику и получил серьезное классическое образование, в частности по схоластической философии, в конце концов разочаровавшей его из-за расхождений выводов разных авторов. Во время Тридцатилетней войны завербовался в полк Морица Оранского (1567- 1625). Однажды зимой, когда Декарт сидел в закрытой комнате рядом с печкой, ему три раза приснилось, что он нашел метод, позволяющий достичь истинного знания мироустройства, такой же точный, как математические вычисления. Оставив военное поприще, Декарт начал путешествовать и жил в разных странах Европы: Дании, Германии, Франции, Италии. Затем он переехал в Париж, где в течение нескольких лет разрабатывал свой метод, который был описан в «Рассуждении о методе...», опубликованном только в 1637 году, после переезда Декарта в Нидерланды, славившиеся своей толерантностью. В одном из сочинений ученый даже защищал гелиоцентризм, но так и не опубликовал его из-за приговора, незадолго до этого вынесенного Галилею. В Нидерландах Декарт написал свои самые важные сочинения: «Метафизические размышления» (1641), «Первоначала философии» (1644) и трактат «Страсти души» (1649). В это время королева Швеции Кристина пригласила ученого к себе в качестве наставника, однако вскоре после приезда ко двору Декарт, с рождения обладающий слабым здоровьем, умер, не выдержав суровой шведской зимы.

Декарт считал истинным путем познания поиск первопричин и обвинял Галилея в том, что тот не проявлял к ним интереса. В одном своем письме он утверждает, что Галилей «довольно хорошо рассуждает о движении, но его построения лишены основания». Галилей же, со своей стороны, думал, что первопричины часто были «фантазиями».

Вопреки перипатетикам и теологам Галилей всеми силами боролся с Magister Dixit[ 3«Так сказал учитель» — ссылка на Аристотеля как на непререкаемый авторитет. — Примеч. перев.] — неопровержимым аргументом, к которому постоянно прибегали его оппоненты. Галилей полагал, что мнение авторитета не может быть решающим доводом:

«Сдается мне, что я распознал у Сарси твердое убеждение в том, будто при философствовании необычайно важно опираться на мнение какого-нибудь знаменитого автора, словно наш разум непременно должен быть обручен с чьими-то рассуждениями, ибо в противном случае он пуст и бесплоден. Он [Сарси], по-видимому, полагает, что философия — книга чьих-то вымыслов, такая же, как «Илиада» или «Неистовый Роланд» — книги, для которых менее всего значит, истинно ли то, что в них написано»[ 4Перевод Ю. А. Данилова.].

Галилей утверждал, что сам Аристотель, сделавший множество значительных открытий в разных областях, был бы против такого подхода:

«[...] будь Аристотель таким, каким они [ученики] его воображают, он был бы тупоголовым упрямцем с варварской душой, с волей тирана, считающим всех других глупыми скотами, желающим поставить свои предписания превыше чувств, превыше опыта, превыше самой природы. Именно последователи Аристотеля приписали ему такой абсолютный авторитет, а не сам он его захватил или узурпировал...»[ 5Перевод А. И. Долгова.].

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: