Ганс Айзенк - Эксперимент. Самые жестокие исследования в психологии

- Название:Эксперимент. Самые жестокие исследования в психологии

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Алгоритм

- Год:2021

- Город:Москва

- ISBN:978-5-907363-10-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Ганс Айзенк - Эксперимент. Самые жестокие исследования в психологии краткое содержание

К. Бартол — профессор психологии, бихевиорист, профайлер, автор самого популярного в мире учебника по криминальной психологии.

Как люди на полном серьезе стали поддерживать идею геноцида евреев в середине XX века? Это были совсем другие люди? Мы ведь не такие, правда? Мы точно лучше.

Так обычно думают люди, изучая историю Второй мировой войны, но знаменитые эксперименты 1960–1980-х годов говорят обратное.

Студентов разделяют на две группы, охранников и заключенных, и предлагают поиграть в тюрьму. Через несколько дней эксперимент приходиться завершить досрочно из-за случаев неоправданной жестокости.

Добрейшим религиозным домохозяйкам предлагают бить человека током за ошибочные ответы, и почти 100 % испытуемых доводят разряды тока до смертельных значений.

Священникам предлагают прочитать лекцию о том, как важно творить добро и помогать людям, но видя по дороге в аудиторию умирающего человека, почти 100 % лекторов безразлично проходят мимо нуждающегося в помощи.

Мир полон двуличных и лживых людей? Каждый человек в душе преступник? Или же каждого можно просто вынудить, спровоцировать на нужное, порой преступное поведение? Что лежит в основе психологии преступника и любой ли человек способен на убийство? На этот вопрос отвечают ведущие психологи-бихевиористы XX века.

Эксперимент. Самые жестокие исследования в психологии - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

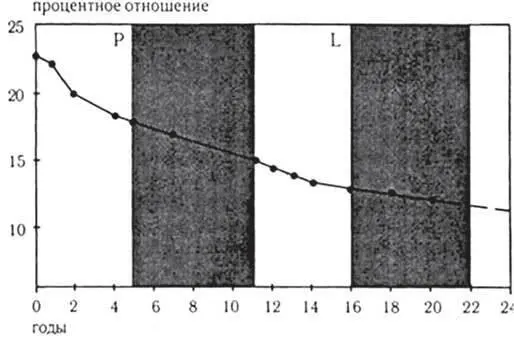

Изменение пропорций тела человека по мере взросления

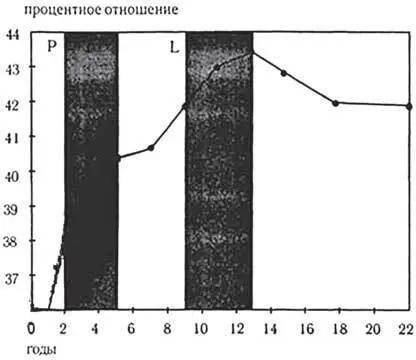

В данном случае опять становится очевидно, что пикнические группы в данном отношении больше похожи на детей, а лептосоматические — на взрослых.

Конрад приводит большое количество похожих графиков и данных и приходит к заключению, что «морфологические пропорции разных видов телосложения позволяют утверждать, что пикнический тип можно сравнить с ранними стадиями онтогенеза, а лептосоматический тип — с поздними стадиями. Другими словами, пропорции, которые будут разными у людей пикнического и лептосоматического типа, также будут разными у маленьких и более взрослых детей». Конрад пошел еще дальше и заявил, что если определенные пропорции не изменяются с возрастом, то будут одинаковыми как у людей пикнического типа, так и у людей лептосоматического типа.

Кривая отображает уменьшение пропорционального отношения головы к телу с возрастом

Кроме того, он продемонстрировал действие похожего принципа в физиологической области, исследовав разнообразные вегетативные и другие реакции, а также в психологической области. В последнем случае он также пришел к заключению, что для пикнического типа (в отличие от лептосоматического) характерны поведенческие паттерны, которые отличают ребенка от взрослого человека, или более молодого человека от более старого. В целом его открытия можно суммировать, сказав, что пикнический тип является более незрелым в плане личности, поведения и физиологических характеристик.

Этот вывод, который подтверждается эмпирическими исследованиями, может представлять огромную важность, особенно если мы вспомним, что люди пикнического типа, как правило, являются экстравертами, а люди лептосоматического — интровертами. Далее одной из характерных черт экстраверта является незрелость поведения, которую в рамках нашей теории можно объяснить тем, что он не смог извлечь пользы, в отличие от интроверта, из процесса обусловливания, которое ему навязало общество. Можно даже сказать, что у десятилетнего интроверта сформировалось столько же условных реакций, сколько у пятнадцатилетнего экстраверта. Само понятие зрелости, разумеется, очень трудно измерить, а многочисленные предположения по этому поводу практически не представляют научной ценности. Конрад внес существенный вклад в науку, так как показал, как можно измерить это понятие, и связал его с поддающимися проверке морфологическими и физиологическими теориями. Позже мы еще вернемся к этому понятию зрелости при обсуждении результатов исследований Дениса Хилла и других экспериментаторов, которые показали, что электроэнцефалограммы мозга психопатических личностей выявили паттерны, характерные скорее для детей, чем для взрослых, что привело ученых к понятию «незрелой электроэнцефалограммы».

Результаты, полученные при изучении типичных групп лептосоматического и пикнического типа

В целом практически не остается сомнений в том, что между преступностью и паттернами экстраверсии действительно существует определенная взаимосвязь. Мы можем теперь задать себе вопрос: а что же лежит в основе этой взаимосвязи. Объясняется ли она влиянием окружающей среды и такими факторами, как различия в обучении, в социальном происхождении и так далее; или она объясняется врожденными чертами личности, которые передают ребенку его родители? В начале века в моде была теория наследственности, чему сильно поспособствовал итальянский писатель Чезаре Ломброзо, который постулировал доктрину il reo nato (прирожденный преступник). Он не только утверждал, что для всех преступников характерна врожденная тенденция к асоциальному поведению, но также утверждал, что для них характерны определенные физические черты, по которым их можно отличить от остальных людей. Когда английские и американские исследователи не нашли подтверждений существования этих общих физических признаков у преступников, вся теория Ломброзо была поставлена под сомнение, однако отказавшись от нее полностью, мы потеряли то полезное, что в ней было. Мы уже приводили доказательства наследственного предопределения экстраверсии — интроверсии, с одной стороны, и невротизма, с другой. Если, что мы также показали, для преступников характерны высокие показатели по экстраверсии и невротизму, то отсюда может следовать вывод, что то место, которое они занимают в нашей описательной схеме личности, во многом определяется генетическим компонентом. Существуют ли прямые доказательства этого?

В данном вопросе нам, естественно, может помочь метод изучения близнецов, с которым мы уже встречались раньше. Первым использовал этот метод известный немецкий исследователь Ланге, который в 1928 году опубликовал свою знаменитую книгу «Преступление как судьба». Он прошелся по всем тюрьмам Баварии с целью найти заключенных, у которых были близнецы. В конце концов, ему удалось найти тридцать таких заключенных, у тринадцати из которых были однояйцевые близнецы, а у семнадцати — разнояйцевые. В соответствии с парадигмой исследования близнецов, обсуждавшейся нами ранее, можно предположить, что если бы наследственность была одной из главных причин преступного поведения, то среди однояйцевых близнецов было бы больше тех, кто также совершал бы преступления, — чем среди разнояйцевых. Ланге обнаружил, что среди тринадцати однояйцевых близнецов второй близнец также сидел в тюрьме в десяти случаях и оставался чист перед законом в трех случаях. Среди семнадцати разнояйцевых близнецов второй близнец отбывал тюремное наказание в двух случаях, а в пятнадцати случаях не имел проблем с законом. «Это подводит нас к следующему выводу: в том, что касается преступлений, однояйцевые близнецы в целом ведут себя одинаково, а разнояйцевые близнецы — по-разному».

Далее Ланге сравнил уровень преступности среди обычных братьев и сестер с уровнем преступности среди разнояйцевых близнецов.

Он говорит: «Если бы мы обнаружили, что в случае с разнояйцевыми близнецами оба близнеца наказывались бы чаще, чем обычные братья и сестры, то тогда мы говорили бы о влиянии окружающей среды в зависимости от степени различий между ожиданиями и обнаруженными фактами». Другими словами, среди двух обычных братьев или сестер должно быть столько же преступников, сколько и среди двух разнояйцевых близнецов, так как в обоих случаях влияние наследственности примерно одинаково. Если бы мы обнаружили, что оба разнояйцевых близнеца становятся преступниками чаще, то тогда это можно было бы объяснить тем фактом, что они более похожи друг на друга, так как родились в одно и то же время и поэтому окружающая среда влияла на них одинаково, увеличивая таким образом вероятность того, что они оба должны были стать либо преступниками, либо законопослушными гражданами. В данном случае можно было бы допустить определенное влияние окружающей среды; но сравнение Ланге говорит об обратном. Он заключает, что «в случае с однояйцевыми близнецами одинаковые условия окружающей среды играют весьма незначительную роль».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: