Патриция Черчленд - Совесть. Происхождение нравственной интуиции

- Название:Совесть. Происхождение нравственной интуиции

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Альпина нон-фикшн

- Год:2021

- Город:Москва

- ISBN:978-5-0013-9377-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Патриция Черчленд - Совесть. Происхождение нравственной интуиции краткое содержание

Автор уверенно проводит нас по лабиринтам последних открытий в области нейронауки, генетики, эволюции, психологии, психиатрии, антропологии, экономики, политики и философии, объясняя, как формируются эталоны поведения в разных социальных группах и культурах. Обращаясь к эволюции, она показывает, почему мозг ребенка с самых первых дней настроен на формирование эмоциональных связей, сотрудничество и заботу.

Переходя к философии, она выясняет, почему понятие совести играет центральную роль в любом обществе, как нравственные установки передаются из поколения в поколение и почему нормы морали не одинаковы в разных культурах.

Благодаря непревзойденной способности увязывать между собой идеи, лежащие в разных плоскостях, Патриция Черчленд по-новому раскрывает перед нами сложную тему, касающуюся самой сути того, что делает нас людьми.

Совесть. Происхождение нравственной интуиции - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

И подражание, и сотрудничество вызывают удовлетворение. Когда соседи приходят подоить коров фермера, слегшего с гриппом, дети наблюдают и тоже начинают помогать. Они проникаются чувством общности, возникающим в совместной работе, и, не дожидаясь просьб, наполняют кормушки сеном, наливают воду в поилки и крутят сепаратор [133] Обзор детских способностей к научению за счет наблюдения и помощи см.: Barbara Rogoff et al., «Firsthand Learning through Intent Participation», Annual Review of Psychology 54 (2003): 175–203. См. также: Ruth Paradise and Barbara Rogoff, «Side by Side: Learning by Observing and Pitching In», Ethos 37 (2009): 102–38.

. Система вознаграждения работает как надо [134] Elizabeth A. Reynolds Losin et al., «Own-Gender Imitation Activates the Brain’s Reward Circuitry», Social Cognitive Affective Neuroscience 7, no. 7 (2012): 804–10.

.

Люди — безусловно талантливые подражатели, а вот насколько развиты способности к подражанию у других животных помимо человека, вопрос до сих пор открытый. Известно, что у многих видов птиц молодые самцы учатся петь, копируя трели, издаваемые отцом, и нейронные механизмы этого процесса хорошо изучены. Обезьян капуцинов отличают как активная социальная жизнь, так и склонность к подражанию. Многими делами, в том числе добычей корма, они занимаются сообща, объединяясь во временные группировки, и в общении придерживаются усвоенных ритуалов [135] Susan Perry, «Social Traditions and Social Learning in Capuchin Monkeys (Cebus)», Philosophical Transactions of the Royal Society of London. Series B, Biological Sciences 366, no. 1567 (2011): 988–96.

. Поразительными способностями к подражанию, как все мы знаем, обладают попугаи, виртуозно имитирующие и человеческую речь, и голоса животных: волков, кошек, свиней. Им ничего не стоит посвистеть собаке, рыгнуть, закашляться или чихнуть [136] См.: Knoxville Zoo, «This Is Einstein!» YouTube, July 26, 2008, https://www.youtube.com/watch?v=nbrTOcUnjNY .

. Джейн Гудолл с коллегами записывала на видео молодых шимпанзе, которые, подражая матери, учились раскалывать крупный плод: сначала они наблюдают, затем пробуют сами, учитывают ошибки и постепенно совершенствуются.

Наряду с тщательно описанными результатами научных исследований существует множество историй из жизни, подтверждающих подражательные способности млекопитающих, помимо человека, и немалая часть этих историй посвящена собакам. Мой пес Фарли — из тех, кто удерживает зрительный контакт. То есть он охотно смотрит мне в глаза, когда я треплю его за ушами и разговариваю с ним. Оказалось, что при этом я вовсю улыбаюсь. И вот как-то раз посреди фразы я увидела, что Фарли улыбается мне в ответ, показывая зубы и подвернув верхнюю губу. Зрелище не сказать чтобы красивое, но очень трогательное. У человека привычка улыбаться окружающим появляется в раннем детстве и, по-видимому, дает взаимное удовлетворение и взрослым, и детям [137] V. Wörmann et al., «A Cross-Cultural Comparison of the Development of the Social Smile: A Longitudinal Study of Maternal and Infant Imitation in 6- and 12-Week-Old Infants», Infant Behavioral Development 35 (2012): 335–47, https://doi.org/10.1016/j.infbeh.2012.03.002 . Epub June 19, 2012.

.

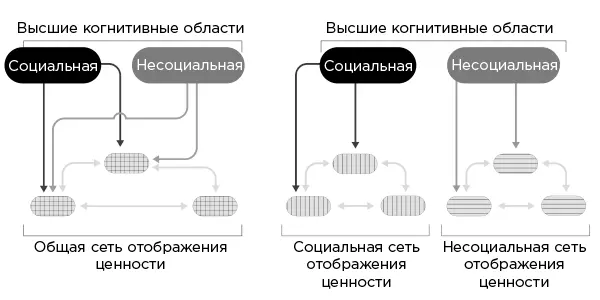

А что, если у нас две системы вознаграждения — социальная и несоциальная, то есть каждая охватывает только свою область? Маловероятно [138] K. Tchalova and N. I. Eisenberger, «How the Brain Feels the Hurt of Heartbreak: Examining the Neurobiological Overlap between Social and Physical Pain», in Brain Mapping: An Encyclopedic Reference, ed. Arthur W. Toga (New York: Academic Press, 2015), 15–20; N. I. Eisenberger, «The Pain of Social Disconnection: Examining the Shared Neural Underpinnings of Physical and Social Pain», Nature Reviews Neuroscience 13 (2012): 421–34.

. В подробном анализе обширного массива данных, собранных с применением различных методов и технологий, нейроэкономисты Кристиан Рафф и Эрнст Фер доказывают, что система эта одна, с одним набором взаимосвязанных механизмов присвоения оценки — положительной или отрицательной [139] C. C. Ruff and E. Fehr, «The Neurobiology of Rewards and Values in Social Decision-Making », Nature Reviews Neuroscience, 15 (2014): 549–62. См. также: M. J. Crockett et al., «Moral Transgressions Corrupt Neural Representations of Value», Nature Neuroscience 20, no. 6 (2017): 879–85.

. В зависимости от контекста — социального или несоциального — происходят изменения в соответствующих более обширных системах нейронных связей. Социальные репрезентации, например, означают обращение к базам знаний, включающим сведения о социальных обычаях, а также подробности индивидуальных характеристик, однако для решений, не связанных с социальной сферой, эти знания почти не играют роли (илл. 4.1).

Идея, что базовые механизмы присвоения оценки — общие, но банки знаний оцениваются в зависимости от обстоятельств, с точки зрения эволюции вполне здравая. Обычный эволюционный маневр — переквалифицировать и усовершенствовать уже существующую операцию, и если инженеру привычнее создавать сложный механизм с нуля, то биологическая эволюция действует иными методами.

Вот небольшая иллюстрация к гипотезе общего механизма. Если, например, во время званого ужина в Японии мне сообщают, что шумно хлюпать лапшой и причмокивать — признак одобрения, мои социальные знания обогащаются. Если же я на собственном опыте выясню, что сухие дрова колоть труднее, чем свежесрубленное дерево, копилка моих социальных знаний не пополнится, этот факт будет отправлен на хранение в другую область мозга. К каждому из этих хранилищ ведет собственный путь знаний, и, судя во всему, они сопровождаются разными чувствами. Одна область предполагает социальную озабоченность, когда я пытаюсь понять, что обо мне подумают и не пострадает ли моя репутация, а другая — нет. Но ключевые механизмы присвоения оценки, по всей видимости, у них едины.

Илл. 4.1.Две конкурирующие гипотезы, объясняющие, как мозг определяет значимость социальных и несоциальных факторов во время принятия решений. Слева: согласно модели «единого потока» мотивационную значимость как социальных, так и несоциальных событий определяет единый нейронный контур (на рисунке заштрихован решеткой). Перцептивная и когнитивная информация, необходимая для единого метода вычисления значимости, может привлекаться разная для социальных и несоциальных решений и поступать из соответствующих отдельных областей мозга (на рисунке обозначены серым и черным). Справа: сеть социальной оценки предполагает, что социальные аспекты окружающей действительности обрабатываются нейронной сетью, развившейся специально для работы с социальными запросами (на рисунке с вертикальной штриховкой). Имеющиеся данные говорят в пользу модели единого потока.

По материалам Christian C. Ruff and Ernst Fehr, «The Neurobiology of Rewards and Values In Social Decision Making», Nature Reviews Neuroscience 15 (2014): 549–62

Иногда у несоциальной задачи может обнаружиться социальная грань. Что думает сосед о моем малиннике: «обкорнала вкривь и вкось» или «молодец, правильно обрезает»? От этих мыслей никуда не деться, как ни крути. У нас, людей, социальность проявляется, даже когда мы делаем или осваиваем что-то не имеющее очевидного отношения к обществу. В силу веских социальных причин репутация много значит для нас, и иногда на ней может сказаться даже то, как мы относимся к несоциальным фактам [140] P. La Cerra and R. Bingham, The Origin of Minds (New York: Harmony Books, 2002); J. Z. Siegel, M. J. Crockett, and R. J. Dolan, «Inferences about Moral Character Moderate the Impact of Consequences on Blame and Praise», Cognition 167 (2017): 201–11.

. Например, человека, настаивающего на том, что Земля плоская, нам сложно воспринимать всерьез, и поэтому мы вряд ли доверим ему руководство школой.

Интервал:

Закладка: