Яэль Авраам - Почему со мной никто не дружит? Психологическая помощь детям-изгоям

- Название:Почему со мной никто не дружит? Психологическая помощь детям-изгоям

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент ТеревинфDRM

- Год:2018

- Город:Москва

- ISBN:978-5-98563-611-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Яэль Авраам - Почему со мной никто не дружит? Психологическая помощь детям-изгоям краткое содержание

В книге подробно описаны программы и техники индивидуальной и групповой работы с детьми, рассказывается, чем могут помочь им педагоги и родители. Основной посыл книги Яэль Авраам: группа может жить без «козлов отпущения», но это требует усилий и от детей, и от их родителей.

Издание адресовано психологам, учителям и родителям.

Почему со мной никто не дружит? Психологическая помощь детям-изгоям - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

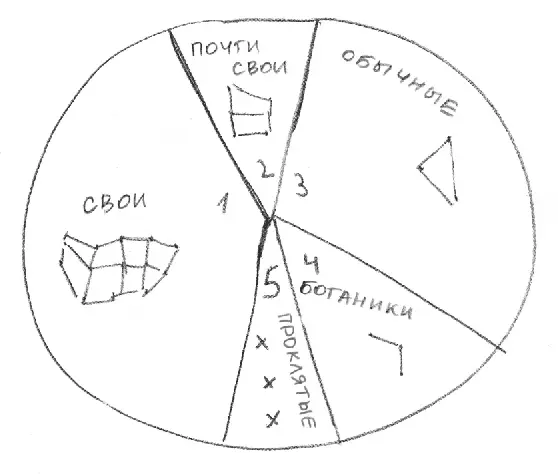

Рис. 1. Карта класса (Шмуэль)

«Если представить наш класс в виде города, то в нем есть разные районы и там живут разные люди. Начнем со “Своих” (на рисунке это сектор № 1). Их характеризует то, что они всегда энергичны и крепко связаны друг с другом и с ребятами из других классов. Они всем нравятся, у них много друзей. Еще есть “Почти свои” (сектор № 2). Дальше идут “Обычные” (сектор № 3) – у таких по 2–3 друга в классе. “Ботаники” (сектор № 4) много читают и очень умные. На них вроде не обращают внимания, но и не дразнят, их уважают. Иногда их приглашают на вечеринки. Сектор № 5 – “Проклятые”, их никуда не приглашают, дразнят, обзывают. Они и между собой не дружат. И, наконец, есть “Зона огня”! Я не нарисовал эту зону, но это самое плохое положение, какое только может быть, это почти самоубийство.

Я думал об этой карте в течение недели и понял, что отношения у нас в классе не всегда были такими. В первом и втором классе ты живешь как будто в огромном пузыре “полупринятых”. Некоторые из них становятся потом “ботаниками”, а некоторые – “принятыми”. Но в это время совсем нет “проклятых” и совсем нет “зоны огня”. И вдруг в третьем классе – бац! – и ты уже переходишь в район “принятых” или “обычных”. Меня в третьем классе перебросили в “обычные”. Сегодня же я, скорее, принадлежу к “ботаникам”. Я хотел бы продвинуться и быть ближе к “принятым”, но не понимаю, как это сделать».

Мы видим, что Шмуэль осознает процесс взаимодействия в классе, но не уверен в том, что сможет перейти из одной социальной группы в другую.

Важно, чтобы ребенок представил карту социальных связей класса в графическом виде. Процесс создания такой карты дает ему ощущение контроля над ситуацией, он вносит порядок в свое видение происходящих вокруг него социальных процессов. На протяжении всего терапевтического процесса имеет смысл возвращаться к нарисованной карте, чтобы видеть динамику восприятия ребенком своего социального положения: что, с его точки зрения, меняется в его жизни, а что нет.

Пример 2. Иосиф

Иосиф, ученик 6 класса, толстый, внешне приятный, склонный к женственности в движениях. Старший сын разведенных родителей. Живет с мамой и двумя младшими братьями. Иосиф – умный парень, в классе он считается вундеркиндом. Вместе с тем никто не хочет с ним дружить: и мальчики, и девочки стараются держаться от него подальше. Вот как описал свой класс Иосиф:

«В моем классе есть три основные группы. Первая группа – это дебилы: они слушают восточную музыку; они грубы; они говорят о сексе; они сплетники; почти у всех у них есть подружки. Вторая группа – обычные дети, они со всеми разговаривают, дружат со всеми. У них высокий социальный статус, так что они много чего могут себе позволить. Иногда они ругаются или дерутся. Есть группа “ботаников”, они умны, но никому не интересны, их дразнят, да они и сами выставляют себя на смех. Я не принадлежу ни к одной из этих групп. Раньше я был “ботаником”, но теперь я не хочу им быть. Я бы хотел принадлежать к группе номер два, хотя мне не хочется никого обзывать или бить».

Мы видим, что Иосиф смотрит на сверстников критически, судит и оценивает их. Он выводит себя из состава класса, не чувствует принадлежности ни к одной из групп. Передо мной как перед психологом встает задача вызвать у Иосифа любопытство, интерес к одноклассникам, поменять его взгляд с осуждающего на исследовательский. Для этого следует изучить его собственный внутренний мир, понять, каким он видит себя. Из опыта работы с отвергаемыми детьми я знаю, что никто особенно не интересуется их субъективными ощущениями, не разговаривает с ними о том, что они сами чувствуют во время общения. Дело в том, что, когда взрослый – родитель или учитель – слушает рассказы ребенка, он переживает море эмоций. Как правило, возникает тревога, и она настолько невыносима, что главное, чего хочется взрослому, – снизить ее. Поэтому взрослые пытаются как можно скорее закончить разговор. Иногда у них возникает злость и даже гнев, и им хочется перенести ответственность за происходящее с ребенком на него самого. Иногда рождается чувство вины, отчаяния и т. д. В любом случае взрослый неосознанно стремится побыстрее закончить вызывающую у него сильные чувства беседу, а отвергнутые дети в результате перестают рассказывать взрослым о своих тяжелых переживаниях в школе из желания уберечь их от переживаний и уберечься самим от проявлений этих переживаний. Чаще всего им не с кем поделиться своим горестным опытом, они чувствуют, что для их боли нет места. Поэтому на этом этапе терапии следует внимательно слушать ребенка, какое бы впечатление его рассказы на вас ни производили. Например, в данном случае, как бы ни покоробило меня определение Иосифом группы детей как «дебилов», я продолжила разговор с ним и при обсуждении класса использовала именно его терминологию.

После того, как карта класса составлена, переходим к обозначению ребенком своего места в группе и обсуждаем с ним, насколько он доволен этим местом и где хотел бы очутиться.

Обычно я говорю примерно следующее: «Представь, что эти круги обозначают группы в твоем классе. Самые популярные дети находятся в самом центре. Где будет находиться группа, про которую ты сейчас говорил? Где находишься ты? Доволен ли ты своим положением в классе? Хочешь ли поменять группу? В какую группу ты хотел бы переместиться? Что в этой группе есть такого, чего нет в твоей? В чем разница между этими группами, как ее почувствовать?»

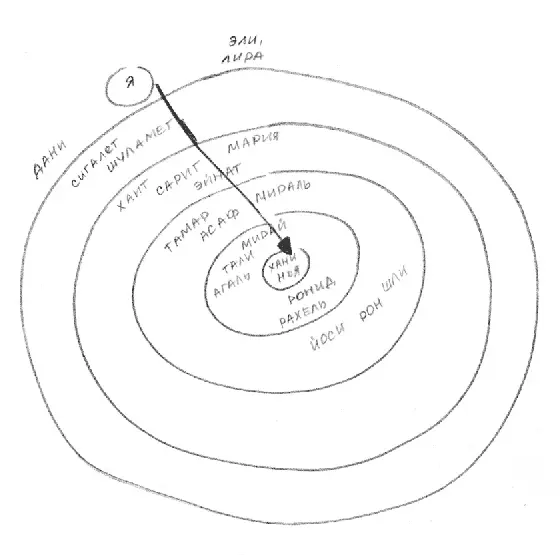

Важно увидеть, насколько велика разница между группой, в которой ребенок находится, и той, в которую он мечтает перейти. Согласно теории личностных различий Хиггинса ( Higgins , 1999), чем больше разница между собой актуальным и собой идеальным, тем более отрицательные чувства человек испытывает и тем меньше он чувствует себя в силах изменить ситуацию. Обычно отвергаемые дети хотят перепрыгнуть из самого удаленного участка круга в самый центр (см. рис. 2).

Рис. 2. Пример разницы между актуальным и желаемым

Снизить интенсивность неприятных чувств и повысить уверенность в себе можно, поставив перед собой реалистичную цель и начав действовать. Я рекомендую предложить ребенку выбрать промежуточную цель, пусть не идеальную, но реальную, и сказать ему: «Ты хочешь попасть из самой дальней точки в центр. Этот путь долог, поэтому мы должны выбрать место посередине, чтобы ты мог отдохнуть на пути к цели и набраться сил для продолжения дороги». Для этого я рисую ребенку вот такую схему (см. рис. 3).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: