Петр Анохин - Проблемы лечебного голодания. Клинико-экспериментальные исследования

- Название:Проблемы лечебного голодания. Клинико-экспериментальные исследования

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Типография №1 Росглавполиграфкомбината Комитета по печати при Совете Министров РСФСР

- Год:1969

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Петр Анохин - Проблемы лечебного голодания. Клинико-экспериментальные исследования краткое содержание

Представленные в этом сборнике работы дают подробное описание клиники лечебного голодания, нейрофизиологии голода и насыщения, патофизиологии и биохимии голодания. Авторами описано большое количество клинических примеров излечения больных с помощью лечебного голодания от целого ряда психических и соматических заболеваний, в том числе считающихся «неизлечимыми» и трудно поддающимися лечению.

Сборник будет интересен врачам различных специальностей, психиатрам и психотерапевтам, патофизиологам и специалистам других медицинских и биологических наук, студентам высших и средне-специальных медицинских учебных заведений, искателям здорового образа жизни и всем остальным, кто глубоко интересуется лечебным голоданием, включая тех, кто уже имеет личный опыт этой методики, поскольку представленная информация имеет огромную научную ценность для понимания сути процессов, происходящих в процессе лечебного голодания.

Этот сборник вышел в 1969 году, но, несмотря на это, до сих пор распространен миф, что голодание свыше нескольких дней наносит непоправимый вред организму. Поэтому одна из главных задач этого тома — продемонстрировать физиологичность голодания и безвредность больших сроков при этой методике.

Проблемы лечебного голодания. Клинико-экспериментальные исследования - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Соматическое состояние. Несколько повышенной упитанности, со стороны внутренних органов патологии нет. АД—105/70, пульс 72. Знаков очагового поражения нервной системы нет.

Психическое состояние. Ориентируется в собственной личности и окружающем. Держится замкнуто, с больными не общается. Ходит по палате, разговаривает сам с собой, жестикулирует. Неряшлив, за своей внешностью и постелью не следит, много курит. Сопротивляется обследованию, угрожает лаборантам, циничен. В беседу вступает неохотно, отвечает с задержками, иногда бессмысленно кивает головой, неадекватно улыбается. Говорит, что у него болит голова и слышатся голоса мужские и женские. Содержания их не раскрывает. Бред не выявляется. Интеллектуально снижен, не понимает переносного смысла пословиц. Некритичен, планов на будущее не имеет.

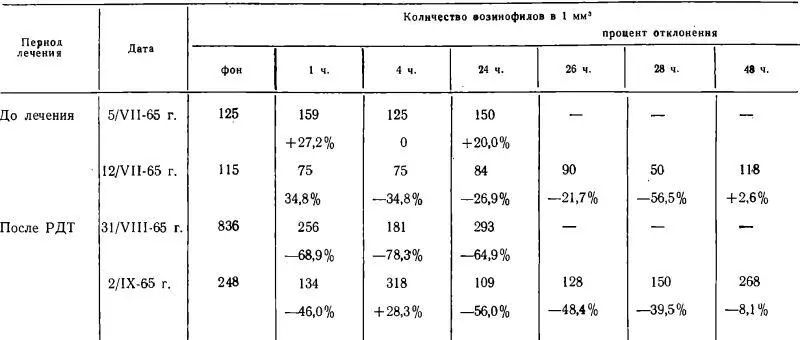

Лабораторные данные. Анализ крови — формула без сдвига, лейкоциты 5400, РОЭ — 25 мм/час. Рентгеноскопия органов грудной клетки без отклонений от нормы. Пробы Торна 24 и 48-часовые — отрицательные (см. таблицу 7).

Динамика психического состояния в процессе разгрузочно-диетической терапии. В первые дни воздержания от пищи наблюдалась напряженность сопротивление лечению. Впоследствии больной стал спокойнее, доступнее. К концу голодания (19—20 дни) снова появились напряженность, гневливость, чувство голода.

Во время питания в первые дни состояние улучшилось затем опять проявлял агрессию. К концу питания симптоматика несколько изменилась: стал более доступным, настроение благодушное. Стереотипно высказывал жалобы на головную боль. Соглашался, что слышит голоса, хотя объективных проявлений не было. Соматическое состояние было удовлетворительным. Пробы Торна: 24-часовая — положительная, 48-часовая — отрицательная.

Таблица 7

Пробы Торна у больного Гр-ко

Больному проведено обследование и лечение в стадии дефекта, который характеризовался слабоумием, эмоциональной тупостью, гипобулией и стереотипными галлюцинациями. Лечение дозированным голоданием вызвало некоторое обостроение продуктивных симптомов. Но показатели проб улучшились: в 48-часовом тесте хорошая эозинопеническая реакция обнаруживалась к 24 часам, затем уровень эозинофилов возрастал, несмотря на продолжение инъекций АКТГ. Такой тип реакции расценен нами как астенический, поскольку от продолжения нагрузки гормоном наступило угнетение коры надпочечников и повышение количества эозинофилов. По окончании обследований больному применено лечение аминазином. Наступило улучшение, позволившее выписать больного домой.

В приведенных нами наблюдениях пробы Торна оказались отрицательными и парадоксальными перед проведением лечения. У подавляющего большинства обследованных наблюдались также отрицательные и парадоксальные реакции. Это находится в соответствии с данными других авторов, которые обнаруживали понижение функции коры надпочечников у больных шизофренией (3, 10, 14, 15, 16).

Обращает на себя внимание тот факт, что ни у одного больного простой формой шизофрении не было положительных проб Торна. Последние выявились только у 5 больных шизофренией с параноидным синдромом и у одной больной — с кататоническим.

При большей давности заболевания чаще наблюдались отрицательные и парадоксальные пробы Торна. Важно отметить, что 11 проб из 47 отрицательных (48-часовых тестов) характеризовались положительной эозинопенической реакцией через 4, 24 и 26 часов. После РДТ такая реакция наблюдалась у 12 больных. Улучшение показателей отмечалось у больных преимущественно с параноидным синдромом, острым характером продуктивных симптомов и периодическим течением болезни.

В период проведения проб Торна после разгрузочно-диетической терапии больные находились в состоянии некоторого обострения продуктивных симптомов (39 чел. из 44). Последующая терапия аминазином приводила к положительному терапевтическому результату у большей части больных. Под влиянием АКТГ при проведении 48-часовых проб наблюдалось повышение настроения и активности у больных с апатикоабулическим синдромом, но результаты проб у них были отрицательными.

1. Бакман С. М. Изменение содержания эозинофилов в крови как показатель «реакции напряжения». Дисс. канд. Л., Т., 1961.

2. Виккер Я. Л. В кн.: Тр. Омского мединститута, 1959, 25.

3. Деянов В. Я- В кн.: Проблемы шизофрении. М., 1962, т. 11, с. 33.

4. Зак К. П. Проблемы эндокр. и гормонотер., 1959, 4, 65.

5. К а р а п а т а А. И. и К о в а л ь ч у к А. А. Здравоохранение Белоруссии, 1962, 1, 56.

6. К у д р я в ц е в Г. В. Советская медицина, 1959, 11, 31.

7. Марьенко Б. С. Врачебное дело, 1965, 4, 73.

8. Николаев Ю. С. В кн.: Тр. ин-та психиатрии МЗ РСФСР, М„ 1963, 7.

9. Он же. Лечение нервно-психических заболеваний дозированным голоданием. Инструкт. методич. письмо МЗ РСФСР, М., 1965.

10. Орловская Д. Д. Материалы по изучению функции коры надпочечников у больных шизофренией. Дисс. канд., М., 1957.

11. Пулатов А. Т. Функция коры надпочечников при хирургических вмешательствах. Л., 1965.

12. Пулатов В. А. В кн.: Вопросы клин, и леч. психозов. Сб. тр. каф. психиат. Кирг. гос. мед. ин-та, Фрунзе, 1964, вып. II, т. 34, 137.

13. Равкия И. Г. В кн.: Проблемы шизофрении, М., 1962, т. II, с. 60.

14. Тибилова А. У. Функциональное состояние коры надпочечников при шизофрении и шизофреноподобных состояниях и некоторые вопросы терапии. Дисс. канд., Л., 1959.

15. D i m b е г g R. Acta Psychiat. 28/80, 1952, 102.

16. Pincus and oth. no Fry W. A.M.A. Arch. Neur. Psychiat., 5, 1953, 598—610.

17. R u d F. Acta psychiat. et neur. supp. 40, 1947, 1—44.

18. S t e v e n s о n J., Metcalfe E., H о b b s G. A.M.A. Arch, of Neur. and Psychiat. 5, 1953, 802—812.

19. Thorn G. For sham P., P runt у E. Hills A. A.M.A., 137, 1948, 1005.

Особенности подвижности основных нервных процессов у больных с различными психическими заболеваниями в процессе лечения их дозированным голоданием

Ю. С. НИКОЛАЕВ, В. А. БРЮЗГИН, В. Б, ГУРВИЧ (Москва)

В ряде предыдущих сообщений было высказано мнение, что при лечении нервно-психических больных дозированным голоданием, основным фактором, позволяющим в какой-то мере определять прогноз и эффективность проводимого лечения, является состояние «реактивности» организма больного (2). Из различных сторон реактивности большое значение имеет подвижность корковых процессов, которая может быть определена как скорость двигательной реакции больных на условный раздражитель.

В данной работе был применен несколько видоизмененный метод определения подвижности основных нервных процессов (1), практически наиболее удобный для обследования больных в условиях нашей клиники.

После получения предварительной словесной инструкции исследуемый должен нажать кнопку ключа в момент появления сигнала и прекращать нажатие при исчезновении сигнала. При включении сигнала автоматически включается электросекундомер № 1, а в момент превращения действия раздражителя автоматически включается электросекундомер № 2. Показатель электросекундомера № 1 указывает на скорость возникновения реакции (скрытый период), а показатель электросекундомера № 2 — на скорость прекращения реакции. В качестве раздражителя применялся свет — матовая электролампочка — 75 вт или звонок. Оба раздражителя имеют автоматически меняющуюся длительность действия и пауку (для предотвращения образования условного рефлекса на время).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: