Петр Анохин - Проблемы лечебного голодания. Клинико-экспериментальные исследования

- Название:Проблемы лечебного голодания. Клинико-экспериментальные исследования

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Типография №1 Росглавполиграфкомбината Комитета по печати при Совете Министров РСФСР

- Год:1969

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Петр Анохин - Проблемы лечебного голодания. Клинико-экспериментальные исследования краткое содержание

Представленные в этом сборнике работы дают подробное описание клиники лечебного голодания, нейрофизиологии голода и насыщения, патофизиологии и биохимии голодания. Авторами описано большое количество клинических примеров излечения больных с помощью лечебного голодания от целого ряда психических и соматических заболеваний, в том числе считающихся «неизлечимыми» и трудно поддающимися лечению.

Сборник будет интересен врачам различных специальностей, психиатрам и психотерапевтам, патофизиологам и специалистам других медицинских и биологических наук, студентам высших и средне-специальных медицинских учебных заведений, искателям здорового образа жизни и всем остальным, кто глубоко интересуется лечебным голоданием, включая тех, кто уже имеет личный опыт этой методики, поскольку представленная информация имеет огромную научную ценность для понимания сути процессов, происходящих в процессе лечебного голодания.

Этот сборник вышел в 1969 году, но, несмотря на это, до сих пор распространен миф, что голодание свыше нескольких дней наносит непоправимый вред организму. Поэтому одна из главных задач этого тома — продемонстрировать физиологичность голодания и безвредность больших сроков при этой методике.

Проблемы лечебного голодания. Клинико-экспериментальные исследования - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

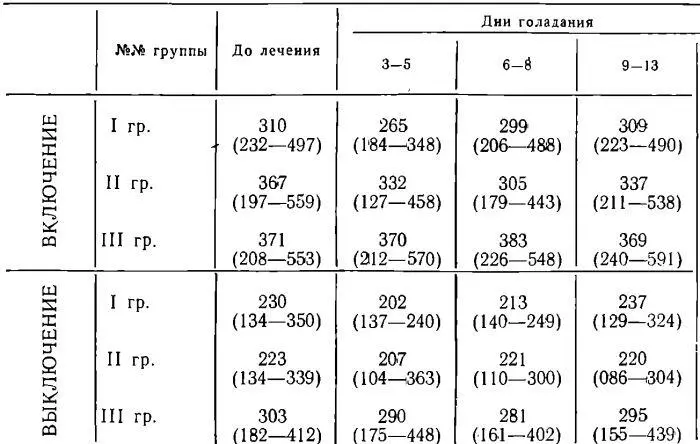

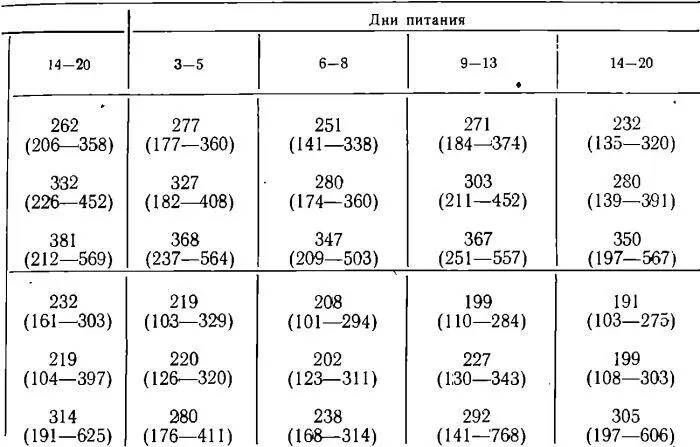

На 9-13 день голодания (II период) ко времени наступления «ацидотического кризиса» величина этого показателя еще более уменьшалась.

К 14—20 дню голодания (III период) с нарастанием пищевой возбудимости скорость включения реакции отчетливо возрастала.

В восстановительном периоде у больных I и II групп скорость включения реакции волнообразно нарастала и к концу восстановительного периода значительно превысила исходный уровень.

Таблица 1

Скорость возникновения и прекращения двигательных реакций (в ср. арифм. — 0)на световой раздражитель в процессе РДТ у психически больных

У больных III группы во все дни исследования динамика скорости реакции оказывалась минимальная, что скорее всего может говорить о сниженной «реактивности» больных.

Как видно из рис. 3, скорость выключения реакции во все дни исследования у больных I группы значительно выше, чем у больных III группы. Что касается скорости выключения реакции у больных II группы, то она мало чем отличается от кривой скорости выключения реакции у I группы больных.

Резкая разница скорости выключения отмечалась у больных I и III групп. Подъем скорости реакции выключения на 3—5 дни голодания соответствовал периоду пищевого возбуждения, а на 9—13 дни голодания снижение скорости реакции выключения соответствовало времени ацидотического криза. Затем скорость реакции выключения возрастала и в период питания постоянно увеличивалась (превысив первоначальную скорость) и только у больных III группы в конце голодания и в конце питания скорость выключения снизилась.

Как на кривой реакции включения, так и на кривой реакции выключения в дни усиления пищевой возбудимости у больных I и II групп скорость повышалась, а в период ацидотического криза (9—13 дни голодания) скорость явно снижалась. В восстановительном периоде скорость вновь возрастала и в конце курса лечения четко превышала исходный уровень.

У больных III группы резкие колебания скоростей реакции выключения совпадали с обострением психического состояния.

1. Подвижность корковых процессов у больных, давших удовлетворительный терапевтический эффект при разгрузочно-диетической терапии, оказывается более высокой, чем у больных, давших средний терапевтический эффект, и значительно более высокой чем у больных, практически не давших эффекта от проведенного лечения.

2. Скорость возникновения раздражительного процесса у больных всех групп оказывалась более медленной, чем скорость прекращения раздражительного процесса.

3. В процессе лечебного голодания и последующего питания у больных, давших положительный терапевтический эффект, была более выражена динамика подвижности основных корковых процессов с явной тенденцией к ускорению этих процессов как в периоды окончания голодания, так и ко времени прекращения восстановительного режима питания. У больных, не давших положительного лечебного эффекта, при РДТ подобные закономерности отметить не удавалось.

1. Миролюбов Н. Г. и Николаев Ю. С. Жур. невропатологии и психиатрии им. С. С. Корсакова. 1962, т. 62, в. 11, с. 1696.

2. Николаев Ю. С. В кн. тр. ГНИИП МЗ РСФСР, М„ 1963, т. 39, с. 5.

3. Павловские среды. М.-Л., 1949, т. 2 и 3.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ. НЕЙРОФИЗИОЛОГИЯ ГОЛОДА И НАСЫЩЕНИЯ

(Под редакцией академика П.К. Анохина)

Восходящие активирующие влияния на кору головного мозга у голодных животных

К. В. СУДАКОВ (Москва)

В последние годы благодаря применению новых методов физиологического эксперимента (электронные усилители, стереотаксическая техника) проблема голода, пищевого поведения и насыщения прочно заняла свое место среди основных проблем современной нейрофизиологии.

Установлено, что центральным пунктом формирования пищевых реакций животных и человека является гипоталамическая область. Так обнаружено, что при разрушении области вентромедиальных ядер гипоталамуса у животных возникает гиперфагия и на этой основе — ожирение. Наоборот, разрушение области латеральных гипоталамических областей вызывает афагию и гибель экспериментальных животных от истощения.

На основании этих и подобных им экспериментов было сформулировано представление о наличии в области латерального гипоталамуса так называемого «центра питания», а в области вентромедиальных ядер гипоталамуса— «центра насыщения» (17).

Вместе с тем в формировании пищедобывательного поведения первостепенная роль безусловно принадлежит клеткам коры головного мозга. Именно клетки коры головного мозга осуществляют синтез возбуждений, обусловленных воздействием на организм внутренней и внешней среды, производят их оценку и выработку своеобразного «решения» для совершения целенаправленного пищедобывательного акта. В связи с этим вопрос о том, на основе каких механизмов у голодных животных строятся функциональные взаимоотношения подкорковых пищевых центров с корой головного мозга, является наиболее важным для понимания природы пищедобывательного поведения. Однако прямого ответа на этот вопрос в современной научной литературе не имеется.

Открытие восходящих активирующих влияний ретикулярной формации на кору головного мозга (20, 24, 25 и др.) позволило исследовать эту проблему в новом аспекте. Стало ясным, что возбуждение может распространяться к коре не только локально в определенные пункты по специфическим лемнисковым путям, но и генерализованно ко всем отделам через активирующие аппараты ретикулярной формации. Эти восходящие активирующие влияния ретикулярной формации на кору мозга многими авторами рассматривались как неспецифические. Такое представление возникло на основе факторов, показывающих, что раздражение любой сензорной модальности вызывает однотипные электроэнцефалографические изменения, проявляющиеся в форме реакции, известной под названием «реакции десинхронизации», «активации», «блокады альфа-ритма» и т. п.

Вместе с тем, исследования лаборатории П. К. Анохина показали, что каждая биологически важная реакция организма строится на основе своих специфических механизмов восходящих активирующих влиянии ретикулярной формации на кору мозга.

Так было установлено, что активация коры мозга при болевой п пищевой реакции определяется различными в химическом отношении активирующими элементами ретикулярной формации. Оказалось, что болевая реакция» а также оборонительное состояние животного избирательно подавлялись введением аминазина (хлор-промазина), который согласно общераспространенному взгляду, блокирует преимущественно метаболизм ростральной части ретикулярной формации (2, 7). Тем не менее введение аминазина не оказывало заметного действия на проявление пищевой реакции (1, 5, 6, 11, 16).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: