Стивен Роуз - Устройство памяти. От молекул к сознанию

- Название:Устройство памяти. От молекул к сознанию

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:1995

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Стивен Роуз - Устройство памяти. От молекул к сознанию краткое содержание

Для нейрофизиологов и всех интересующихся проблемами биологии и психологии.

Устройство памяти. От молекул к сознанию - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Ключевым признаком ассоциативного научения (в отличие от привыкания и сенситизации) служит его долговременный характер, тогда как все рассмотренные до сих пор эффекты были кратковременными. Согласно моему второму критерию, при ассоциативном научении у аплизии должны возникать более стойкие клеточные изменения, соответствующие длительной модификации поведения. Хотя еще в начале 70-х годов было показано, что ингибиторы белкового синтеза не влияют на привыкание и сенситизацию, Кэндел только в середине 80-х годов переключил свое внимание на более долговременные клеточные процессы. Хотя введение этих ингибиторов не сказывается на привыкании, они вызывают амнезию в опытах с ассоциативным научением. Поэтому последнее нельзя осуществить путем кратковременного изменения секреции медиатора; для этого необходим синтез новых белков, и исследователям нужно было идентифицировать их и выяснить их функции в клетке. В связи этим Кэндел предпринял эксперименты вроде тех, которые уже пытались провести исследователи биохимии памяти. Биохимики добавляли в культуру изолированных ганглиев или клеток радиоактивные предшественники белка и старались выявить образующиеся белковые продукты; те из них, синтез которых начинался или усиливался только при формировании следов памяти, отделяли от множества неспецифических белков. Одновременно обсуждался вопрос, каким образом кратковременные изменения в секреции таких нейромедиаторов, как серотонин, или в транспорте кальция через синаптическую мембрану могут запускать специфический синтез новых белков, необходимых для долговременного запоминания [9].

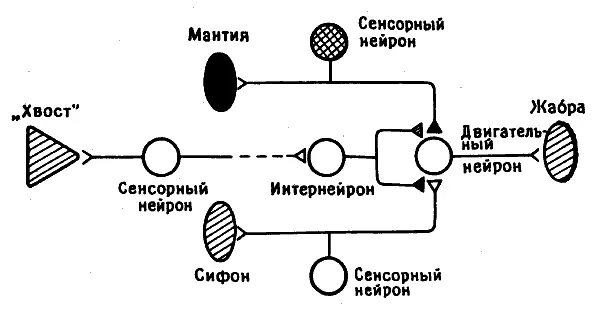

Рис. 9.3. Схема нервного аппарата классического обусловливания у аплазии. (Один кружок может представлять группу нейронов.) Безусловный раздражитель (резкое воздействие на хвостовую область) возбуждает облегчающие интернейроны, имеющие выходные синапсы на окончаниях аксонов двух других путей: от мантии и от сифона. Одновременное слабое воздействие на мантию (условный раздражитель) и сильное — на хвостовую область усиливает передачу сигнала от мантии, вследствие чего даже слабое раздражение последней вызывает теперь втягивание жабры; слабое раздражение сифона остается неусиленным и не вызывает реакции втягивания.

Клеточные алфавиты или нервная система?

Поскольку все эти проблемы долговременной памяти у моллюсков смыкаются с биохимической проблематикой моих собственных исследований на цыплятах, я намерен на время отложить их обсуждение. Сначала нужно будет заняться теми вопросами, которые с редукционистской прямолинейностью игнорировались в ортодоксальных работах на аплизии (во всяком случае подход здесь был ортодоксальным в середине 80-х годов, хотя сейчас, похоже, он становится все более гибким). Хотелось бы, чтобы мои критические замечания были поняты правильно. В последние двадцать лет группа Кэндела внесла большой теоретический и экспериментальный вклад в изучение клеточных механизмов памяти, но интеллектуальная самоуверенность коллектива в целом и авторитет его руководителя стали приводить к замалчиванию некоторых аспектов всей этой работы и оттеснению тех, кто пытался привлечь к ним внимание. Я не собираюсь переходить на личности и вдаваться в вопросы приоритета, тем более что Сьюзан Олпорт уже вынесла кое-что на публичное обсуждение в книге «Исследователи черного ящика». Вместо этого я попытаюсь сосредоточиться на некоторых спорных теоретических вопросах.

Кое-кто из недовольных амбициозностью кэнделовской метафоры «клеточного алфавита» ссылается на якобы разную природу научения у беспозвоночных (аплизии) и у позвоночных. Нервная система аплизии состоит из относительно небольшого числа нейронов, однако среди них есть очень крупные. Этим она сильно отличается от мозга позвоночных, который содержит множество мелких нейронов с чрезвычайно большим количеством связей между ними. Поэтому одно из главных различий в устройстве мозга позвоночных и беспозвоночных иногда видят в том, что у последних на отдельный нейрон или даже синапс ложится гораздо больше работы и ответственности, чем у позвоночных, у которых они распределены между разными клетками. Возможно, так оно и есть, но в последние годы нейрофизиологи-беспозвоночники (те, что изучают беспозвоночных, а не особая группа исследователей, лишенных спинного хребта!), обычно утверждавшие, что излюбленные ими организмы имеют простую нервную систему, несколько изменили формулировку: они говорят теперь о «простых» нервных системах, намеренно употребляя кавычки в знак признания того, что эти системы все же на много порядков сложнее, чем действительно простые компьютерные схемы. У многих беспозвоночных, например у насекомых, нервная система набита крошечными нейронами. Это относится и к таким моллюскам, как осьминоги и кальмары с их крупным мозгом. Аплизия представляет случай особого рода, ибо это животное легко изучать, но, очевидно, можно без большой натяжки утверждать, что фундаментальные механизмы научения не слишком отличаются у нее от свойственных другим беспозвоночным животным и даже позвоночным с сопоставимыми размерами нервной системы. Синаптические взаимодействия даже 20 000 нейронов достаточно многообразны, чтобы они работали как целостная система, а не отдельные клетки, и некогда популярные утверждения, что в нервной системе насекомых и ракообразных можно найти ключевые «командные» нейроны, оказались столь же несостоятельными, как и пропагандировавшиеся с равным энтузиазмом «командные экономические методы» в Восточной Европе. Иными словами, этот подход так же мало пригоден для организации индивидуального поведения, как и для управления страной.

Другое направление критики представляют некоторые психологи, концентрирующие огонь на вопросе о том, насколько экспериментальная процедура ассоциативного обучения аплизии «действительно» отвечает требованиям классического обусловливания [10]. Однако все эти перебранки по поводу терминологии сейчас интересуют меня гораздо меньше других вопросов, которые я здесь рассмотрю, исходя из критериев необходимости, достаточности и специфичности. Несмотря на поразительную аналогию между процессами привыкания и сенситизации у интактных аплизии и реакциями изолированного сенсорно-моторного синапса — аналогию, вполне удовлетворяющую некоторым из моих критериев, здесь имеется явный логический пробел. Хотя изменения на уровне этого синапса в процессе привыкания при рефлекторном втягивании жабры и сифона действительно происходили, до сих пор формально не доказаны их необходимость и достаточность . Говоря об упрощениях, производившихся группой Кэндела, я уже отмечал, что они устраняли ряд «неудобных» в экспериментальном и теоретическом плане процессов, сопутствующих поведенческой реакции (например, влияние периферической нервной системы и некоторые полисинаптические воздействия на моторные нейроны). Возможны ли привыкание, сенситизация и ассоциативное научение в случае повреждения ключевых сенсорно-моторных синапсов (пятый критерий)? И только ли эти специфические синапсы изменяются при процессах кратковременного и долговременного научения?

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Станислав Сергеев - Памяти не предав: Памяти не предав. И снова война. Время войны [сборник litres]](/books/1059493/stanislav-sergeev-pamyati-ne-predav-pamyati-ne-pred.webp)