Рита Картер - Как работает мозг

- Название:Как работает мозг

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2014

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Рита Картер - Как работает мозг краткое содержание

Как работает мозг - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Управление эмоциями, в сущности, противоположно процессу, позволяющему их испытывать. Вначале миндалина получает определяющие наши эмоции сигналы по “быстрому и грязному пути” (выражение Джозефа Леду), почти незамедлительно запуская машинальную реакцию: мы улыбаемся, отшатываемся или бросаемся в драку. Но уже четверть секунды спустя информация о стимуле достигает коры лобных долей, где она вписывается в контекст и где разрабатывается рациональный план действий. Если здравый смысл говорит нам, что в данном случае действительно уместна одна из трех фундаментальных стратегий выживания, уже начатые телом действия получают продолжение. Но если разум настаивает, что лучше реагировать словами, а не действиями, кора посылает сигнал в гипоталамус, который заставляет тело приостановить начатые изменения или вернуться в исходное положение. Это снижение физического возбуждения регистрируется гипоталамусом по системе обратной связи, и он посылает тормозные сигналы в миндалину, успокаивая и ее.

Этот механизм позволяет “высшим” функциям мозга сдерживать наши эмоции, и у большинства людей он работает сравнительно неплохо. Но откуда берутся те немногие, у кого приступы гнева могут становиться неуправляемыми? Два пути, которые могут приводить к выходу системы управления эмоциями из строя, очевидны. Во-первых, сигналы, посылаемые корой больших полушарий в лимбическую систему, могут оказаться слишком слабыми или ненаправленными, чтобы подавить активность, исходящую из миндалины. Во-вторых, последняя может активироваться и в отсутствие внешних стимулов, которые одновременно производили бы активацию коры.

Первое встречается нередко. Именно недостаточная сила и слишком сильное рассеивание сигналов, посылаемых корой, приводят к тому, что у детей эмоциональные вспышки случаются гораздо чаще, чем у взрослых. Младенцы не в состоянии управлять эмоциями оттого, что их аксонам, передающим сигналы из коры в лимбическую систему, еще предстоит вырасти. Кроме того, клетки префронтальной коры, где осуществляется рациональная обработка эмоций, достигают окончательной зрелости только у взрослых. Миндалина, напротив, почти созревает уже во время внутриутробного развития, и у новорожденных она полноценно работает. Таким образом, мозг ребенка, в сущности, не уравновешен: незрелая кора часто не может совладать с напором развитой миндалины.

Созревание коры больших полушарий можно ускорить, если чаще ею пользоваться: дети, которых учат владеть собой, становятся эмоционально уравновешенными раньше, чем дети, с истериками которых никто не пытается бороться. Так происходит потому, что постоянная стимуляция той или иной группы клеток мозга (например, нужных для подавления активности миндалины) обычно делает их чувствительнее, а значит, облегчает активацию этих клеток в дальнейшем. Разница между менее и более чувствительными клетками напоминает разницу между выключенным прибором и прибором, поставленным на паузу. По этим же причинам дети, которые редко активируют свой центр управления эмоциями, могут стать менее уравновешенными взрослыми, потому что соответствующие структуры их мозга не получили требуемой подпитки в критический период развития. Один из самых печальных примеров касается детей из румынских детских домов, усыновленных и удочеренных западными семьями в конце 80-х годов. Пока эти ребята были в детском доме, никто из взрослых не занимался с ними и по-настоящему их не любил. Хотя в новых семьях о детях заботились, у многих из них, когда они выросли, возникали серьезные социальные и эмоциональные проблемы. Вот что рассказывала одна женщина о своей десятилетней приемной дочери: “Никола просто не понимает, что такое любовь. Мы обращаемся с ней так же, как с нашими собственными детьми, но она так этого и не поняла. Похоже, у нее не больше привязанности к нам, чем к кому-либо другому: когда ей хочется внимания, она так же охотно сядет на колени к незнакомому человеку, как к кому-нибудь из нас. Она довольно сообразительна, но не может научиться заботиться о других. Например, она никогда не смывает за собой в туалете. Мы говорили ей неоднократно, но ей и дела нет. Она поступает так не нам назло. Похоже, ей просто не приходит в голову, что мы живем рядом с ней” 15.

Гарри Чагани из мичиганской Детской больницы провел томографические исследования мозга некоторых из этих детей и обнаружил, что почти у всех наблюдаются явные функциональные отклонения в различных областях мозга, связанных с эмоциями: “В нашем развитии есть очень непродолжительный период, в течение которого человек должен получить необходимую эмоциональную стимуляцию, чтобы испытывать соответствующие эмоции в дальнейшем. У этих детей такой период был пропущен, и работа их мозга красноречиво об этом говорит” 16.

Однако антисоциальное и эмоционально несдержанное поведение — далеко не во всем продукты воспитания. Результаты сравнений поведения однояйцевых близнецов, с рождения росших в разных условиях, указывают на то, что около 50 % изменчивости, связанной с антисоциальным поведением, определяется влиянием генов. В частности, важную роль здесь играет ген белка, расщепляющего в мозге моноамины, особенно дофамин — нейромедиатор, побуждающий человека к действиям. Есть две разновидности гена, одна из которых обеспечивает более повышенный уровень этого белка, чем другая, и поэтому поддерживает гораздо более жесткий лимит концентрации дофамина. “Нокаут” (искусственное выключение) этого гена у мышей делает их агрессивными. Если же снова “включить” ген, поведение мышей возвращается в норму 17.

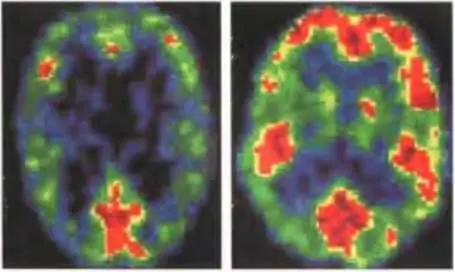

Существуют различия в работе мозга нормальных людей и преступников, совершивших насильственные преступления. Вверху показаны обобщенные результаты сканирования методом ПЭТ для 41 человека (39 мужчин, 2 женщины), обвинявшихся в убийстве и настаивавших на своей невиновности в связи с психическим заболеванием (слева), и для 41 здорового человека (справа). Результаты получены во время выполнения одинаковых заданий, связанных со зрительными стимулами. У убийц заметна меньшая активность лобных долей мозга, нужная для подавления таких эмоций, как ярость. Эта особенность наиболее отчетливо проявлялась у тех, кто совершил убийство в приступе гнева и не планировал его.

Результаты другой работы свидетельствуют о том, что у людей, совершающих насильственные преступления, в префронтальной коре в среднем на и % меньше серого вещества, чем у обычных людей. Кроме того, выяснилось, что у убийц наблюдаются повышенная активность отвечающих за эмоции участков правого полушария и пониженная интенсивность “межнейронного обмена” между полушариями. Это исследование проводил психолог Эдриан Рейн из Университета Южной Калифорнии. Он утверждает, что выявленные различия в активности лимбической системы между убийцами и обычными людьми указывают на то, что первые неспособны нормально испытывать страх и хуже, чем вторые, умеют прогнозировать долговременные последствия каких-либо действий.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: