Рита Картер - Как работает мозг

- Название:Как работает мозг

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2014

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Рита Картер - Как работает мозг краткое содержание

Как работает мозг - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Полтора-два миллиона лет назад жестикуляция потеснилась, уступив место “настоящему” языку. Развитие языка дало людям орудие, позволившее им подняться на более высокий уровень сознательности. Преднамеренная коммуникация с помощью поз и подражания в свое время позволила нашим далеким предкам сделать первый шаг от мира “здесь и сейчас” к другому, альтернативному миру, в котором детеныша не требуется кусать, а с дерзким соперником не обязательно драться. Но набор возникших в связи с этим возможностей был довольно ограниченным. Язык же открыл нам целую вселенную.

Представьте, какой могла бы быть ваша память, если бы вы не владели языком. Как бы вы запомнили, например, что бананы — хорошая еда? Банан физически нельзя хранить в голове, чтобы сравнивать с ним плоды, поэтому его образ должен храниться в виде сенсорных впечатлений о форме и цвете, гладкой кожуре и характерном запахе. Встретившись снова с чем-то желтым, гладким и длинным, пахнущим как банан, вы сверяли бы эти сенсорные ощущения с записанными в памяти и понимали бы, что перед вами та самая хорошая еда.

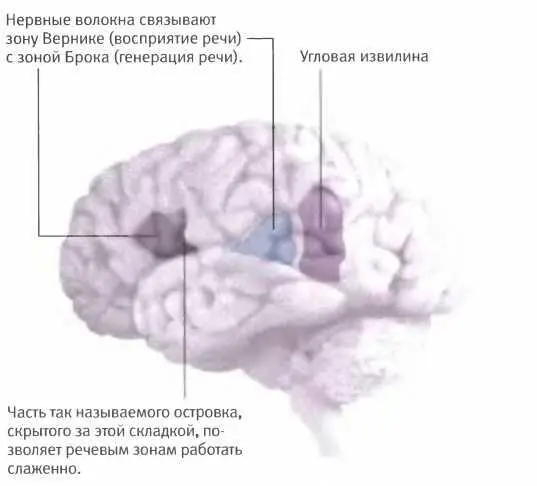

Речевые зоны нашего мозга располагаются преимущественно в левом полушарии, вокруг и над левым ухом. Главные из них — это зона Вернике, позволяющая нам разбирать слова других людей, зона Брока, позволяющая нам самим говорить (и, возможно, содержащая так называемый “грамматический модуль”), и угловая извилина, отвечающая за смысл.

В первом приближении можно считать, что именно так у нас сохраняются воспоминания (с языком или без языка), и эта система неплохо работает. Но что если вам захотелось просто вспомнить, что такое банан? Как извлечь из памяти сенсорные воспоминания о нем? Без какого-то символа, например названия, вам не за что будет зацепиться, чтобы извлечь образ банана из памяти. Его можно будет припомнить под влиянием внешних напоминаний (например, при виде еще чего-нибудь желтого), но произвольно, по собственному желанию вызвать этот образ в сознании будет гораздо сложнее. Научившись же навешивать на предметы и живых существ словесные ярлыки, вы сможете устроить у себя в голове удобную картотеку, где будут храниться разнообразные отображения окружающего мира. У вас появится возможность извлекать эти отображения по собственной воле, жонглировать ими, сопоставлять их и выдвигать новые идеи. Вы сможете пользоваться единым шаблоном, упорядочивая и структурируя свои мысли и придавая форму и постоянство представлениям, которые без шаблона оставались бы туманными. Это позволит размышлять об абстрактном: о честности, справедливости, авторитете и тому подобном.

Некогда наделив этими способностями наш вид, язык теперь наделяет ими каждого человека. Нейропсихолог Оливер Сакс в своей книге “Видящие голос: путешествие в страну глухих”, посвященной глухим людям и способам их общения, описывает глухого мальчика, которого в раннем детстве не обучили языку жестов: “У Джозефа было нормальное зрение, он умел классифицировать предметы, отличать их друг от друга, пользоваться ими... но, казалось, не был способен почти ни на что большее. Он не умел держать в голове абстрактные идеи, задумываться о них, играть, планировать. Казалось, он все воспринимает буквально, не может оперировать представлениями, гипотезами и возможностями, что для него закрыт путь в сферу воображения и переносного смысла” 1.

Стоит сделать этот прыжок в сферу воображения, и перед нами открываются беспредельные возможности создания мысленных концепций: нравственности, справедливости, Бога. Затем, передавая эти идеи другим, мы можем создавать социальные конструкты — правила поведения, судебные системы, религии — и тем самым давать практическое выражение своим возвышенным представлениям. ничего подобного нельзя достичь с помощью простых звуковых сигналов и жестикуляции.

Причины возникновения языка по-прежнему остаются тайной, но устройство нашего мозга дает нам некоторые ключи к ее разгадке. Главные речевые зоны нашего мозга располагаются в левом полушарии, в его височной (боковой) и лобной долях. Если посмотреть на горизонтальный срез мозга, сделанный на определенном уровне, мы увидим на месте этих зон отчетливый односторонний выступ (см. рис. на стр. 154). Соответствующие зоны правого полушария занимаются в основном обработкой информации об окружающих звуках и обеспечением пространственных навыков. Именно на эти зоны воздействуют ритм и музыка, там регистрируется местоположение окружающих объектов, там обрабатывается информация, связанная с тонкими манипуляциями, в том числе с жестами — но не с формализованными языками жестов. У некоторых приматов, судя по всему, имеются крошечные зачатки языковых зон, но у всех остальных животных эти зоны отсутствуют. Головной мозг у них более или менее симметричен, и их простые звуковые сигналы издаются и обрабатываются там же, где и все внешние звуки, причем в обоих полушариях.

Участок мозга, в котором развились речевые зоны, обладает множеством связей с расположенными в глубине структурами, участвующими в обработке сенсорных сигналов. Он входит в число модулей, обеспечивающих совмещение накопленных впечатлений, связанных с разными органами чувств, особенно с осязанием и слухом, и построение на их основе связных воспоминаний. Если исходить из того, что у наших непосредственных предков мозг был устроен примерно так же, как у современных приматов, можно решить, что способность к языку возникла в отделе мозга, объединявшем сразу несколько важных функций. Мозг человека умелого (по-видимому, первого представителя гоминид, совершившего прорыв в области языка) уже начал увеличиваться в размерах, и ему, возможно, стало не хватать места в черепной коробке, из-за чего могло начаться слияние этих соседних зон. В результате звуки оказались связаны с жестами, производимыми руками, а жесты — с синтезом воспоминаний из разнородной сенсорной информации.

Эволюции языка могла способствовать одна особая генетическая мутация. У многих приматов имеется ген FOXP2 , но человеческая разновидность этого гена отличается от прочих и кодирует белок, в цепочке которого две аминокислоты заменены другими. В клетках, выращиваемых на питательной среде в лаборатории, эти два крошечных молекулярных отличия вызывают изменения активности не менее 116 других генов, многие из которых задействованы в развитии нервной системы и синтезе коллагена, хрящей и мягких тканей. Все это заставляет предположить, что данный белок способствует развитию как отделов мозга, так и структур голосового аппарата, делающих возможным возникновение речи 2.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: