Стивен Косслин - Два игрока на одном поле мозга

- Название:Два игрока на одном поле мозга

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Эксмо

- Год:2016

- Город:Москва

- ISBN:978-5-699-83611-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Стивен Косслин - Два игрока на одном поле мозга краткое содержание

Настал золотой век книг о мозге. Люди стремятся, наконец, разобраться во внутренних процессах своей нервной системы. В данной книге присутствует интрига и научная сенсация — разрушенный миф о делении мозга на правое и левое полушарие. С помощью этой книги человек может расширить свое представление о работе мозга и определить собственную модель поведения.

Два игрока на одном поле мозга - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Эти исследователи показали, что люди отличаются в том, насколько легко они могут использовать два типа образов, образы «что» и образы «где». И самое главное, эти различия связаны с важными аспектами повседневной жизни.

Этот ряд исследований стал одним из источников вдохновения для нашей теории когнитивных режимов. Они продемонстрировали решающую связь между анатомией и функциями верхнего и нижнего мозга.

Первое исследование в этом цикле, опубликованное в 2002 году [19] M. Kozhevnikov, М. Hegarty, and R. E. Mayer. Revising the Visualizer-Verbalizer Dimension: Evidence for Two Types of Visualizers // Cognition and Instruction 20 (2002). P. 47-77.

, было призвано разобраться со следующей головоломкой: на протяжении многих лет ученые утверждали, что одни люди относятся к группе «визуализаторов», а другие — к «вербализаторам». Однако, несмотря на множество усилий, не было серьезных доказательств в пользу обоснованности такого разделения. Прежде исследователи полагали, что «визуализаторы», когда думают, полагаются на зрительные мысленные образы (например, воображают вероятные результаты запланированных событий), тогда как «вербализаторы» опираются на язык (рассуждают логически, например: «Если может пойти дождь, я должен взять зонтик»).

Были разработаны анкетные опросы, чтобы оценить различия между людьми по этой характеристике. Анкета, призванная разделить людей на визуализаторов и вербализаторов, требовала от респондента, чтобы он согласился или не согласился с рядом утверждений, таких как: «Я люблю делать работу, которая требует использования слов» (с этим утверждением соглашаются вербализаторы), и «Мои мечты иногда бывают такими яркими, словно я действительно нахожусь там» (этот пункт выбирают визуализаторы).

Каким бы интуитивно привлекательным ни казалось подобное разделение, анкеты, созданные для оценки визуализаторов и вербализаторов, не были способны предсказать, как люди учатся, думают или ведут себя. И после многих лет исследований можно сказать, что это различие не очень хорошо предсказывает поведение.

Кожевникова обнаружила источник проблем, связанных с этим различением. «Визуальный» — это слишком широкая категория. Как мы уже обсуждали, пространственная информация обрабатывается отдельно от информации о свойствах объектов, таких как форма и цвет. Кожевникова (и ее коллеги Мэри Хегарти и Ричард Э. Майер из Калифорнийского университета в Санта-Барбаре) исследовала отношение между тем, сколько баллов люди набирали в тестах на визуализацию и в тестах на пространственные способности.

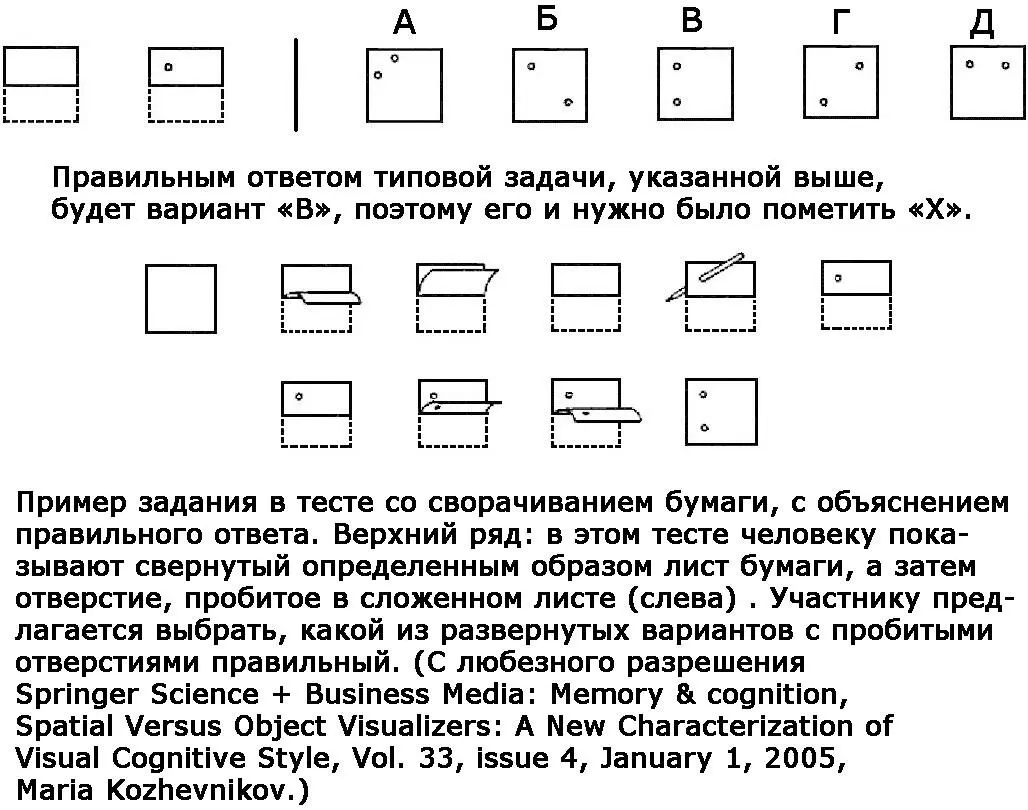

Одним из тестов пространственных способностей был тест со сворачиваемой бумагой, стандартная методика, которой пользуются и другие исследователи. Испытуемый должен смотреть на серии изображений квадратного листа бумаги, который сворачивается сначала один раз, а затем еще несколько раз (два или три раза). Последний рисунок в серии показывает, где пробито отверстие в сложенном листе. Затем испытуемому необходимо рассмотреть пять рисунков развернутого листа, на которых показаны различные места, где может появиться отверстие, и указать, какой вариант соответствует тому, как будет выглядеть развернутая бумага.

Кожевникова, Хегарти и Майер столкнулись с интересным фактом: визуализаторы получали либо очень высокий, либо очень низкий результат в тесте пространственных способностей, тогда как большинство людей набирают средний результат в тесте пространственных способностей, имея всего несколько очень высоких или очень низких оценок.

Иначе говоря, исследователи выяснили, что так называемых «визуализаторов» можно разделить на два типа: тех, кто обладает развитыми пространственными способностями, и тех, у кого они слабые. Теория когнитивных режимов, развиваемая в этой книге, возникла отчасти благодаря этому открытию и обогатилась за счет последующих открытий, которые еще яснее сформулировали эту идею и связали ее с системами верхнего и нижнего мозга.

Системы нейровизуализации

Следующим шагом стало обнаружение связи способностей визуализаторов с системами верхнего и нижнего мозга. И именно это исследовала Кожевникова, работавшая в то время в Гарварде со Стивеном и Дженнифер Шепард: результаты серии исследований описаны в статье, опубликованной в 2005 году в журнале Memory and Cognition [20] M. Kozhevnikov, S. M. Kosslyn and J. Shephard. Spatial Versus Object Visualizers: A New Characterization of Cognitive Style // Memory and Cognition 33 (2005). P. 710-726.

. Ключевая идея, высказанная этой командой, состояла в том, что одна группа визуализаторов использует для пространственных операций систему верхнего мозга, а другая группа — систему нижнего мозга.

В первом эксперименте исследователи провели тест со сворачиваемой бумагой, который требовал от участников (это были студенты) использовать пространственное воображение, опираясь в значительной степени на систему верхнего мозга. Кроме того, испытуемые выполняли тест на яркость мысленных образов: им надо было визуализировать объекты и сообщать, насколько яркими были возникающие образы (оценивая яркость по пятибалльной шкале); такого рода задача требует использования системы нижнего мозга, создающего образы объектов. Затем экспериментаторы попросили участников заполнить традиционные опросники, разделявшие визуализаторов и вербализаторов, где надо было соглашаться или отрицать утверждения из заданного списка (о них рассказано выше).

Результаты оказались поразительными. Как и ожидалось, визуализаторы разделились на две категории: хорошо справившиеся с задачами на пространственную образность и плохо с ними справившиеся. В то же время визуализаторы, которые справились с задачами на пространственную образность плохо, оценили яркость своих ментальных образов в среднем выше. Эти данные свидетельствуют, что те, кто не расположен к решению задач на пространственную образность («где»), силен в объектной образности («что»), и наоборот.

Команда Гарвардского университета решила развить эти выводы и запустила вторую серию экспериментов. В частности, чтобы оценить, насколько хорошо люди могут использовать систему верхнего мозга при воображении пространственных характеристик, они попросили новую группу испытуемых выполнить две задачи.

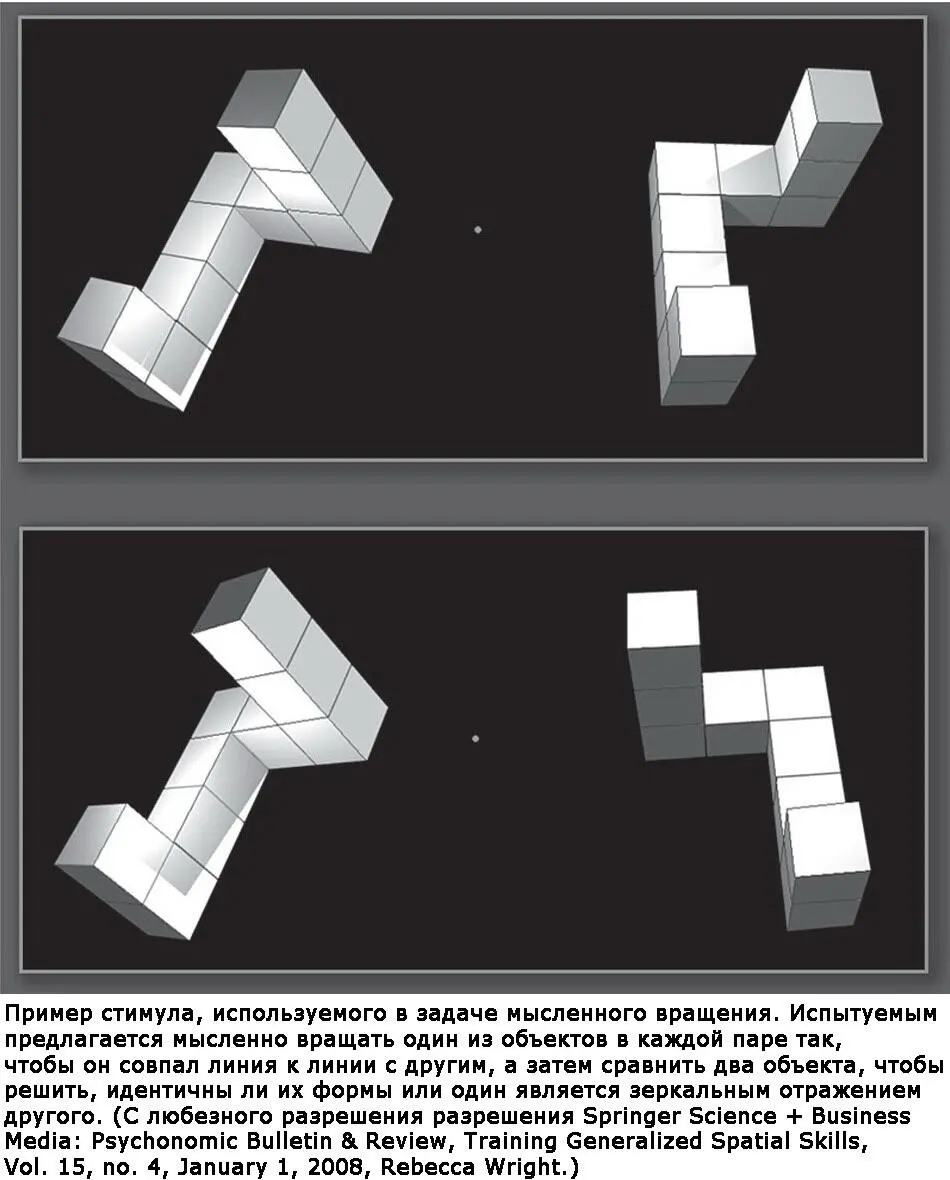

В задаче на мысленное вращение участникам было предложено сравнить пару кажущихся трехмерными угловых фигур, повернутых по-разному, и решить, имеют ли эти две фигуры одинаковую форму независимо от того, как они повернуты. Людям в среднем требовалось больше времени, чтобы «мысленно повернуть» одну фигуру так, чтобы она совпала с другой фигурой в паре по мере возрастания угла поворота. Чтобы получить представление о данном процессе, представьте прописную версию английской буквы N и поверните ее мысленно на 90 градусов по часовой стрелке. Не превратилась ли она при этом в другую букву? Если да, то в какую? (Да, это буква Z.)

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: