Леонид Гримак - Моделирование состояний человека в гипнозе

- Название:Моделирование состояний человека в гипнозе

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:ЛИБРОКОМ

- Год:2009

- Город:Москва

- ISBN:978-5-397-00750-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Леонид Гримак - Моделирование состояний человека в гипнозе краткое содержание

Книга будет полезна психологам, психотерапевтам, медикам, использующим гипноз в исследованиях состояния человека.

Моделирование состояний человека в гипнозе - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

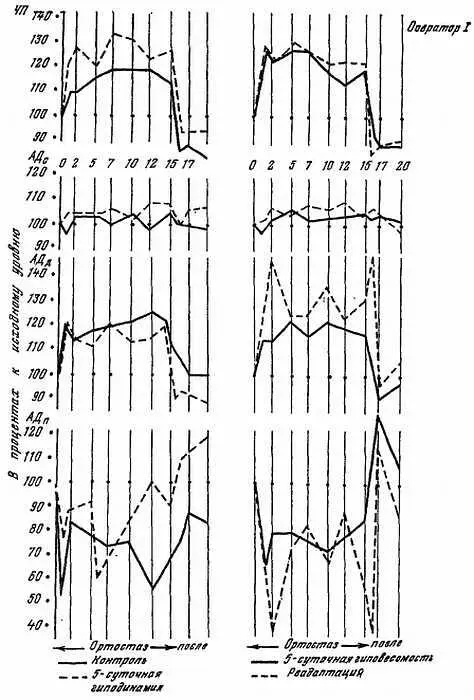

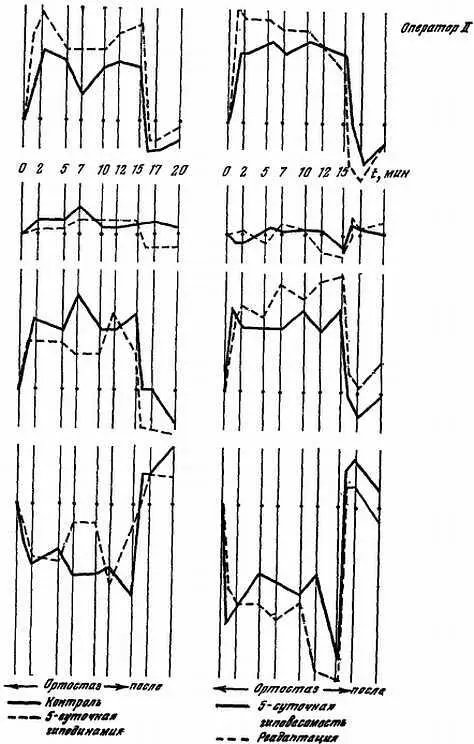

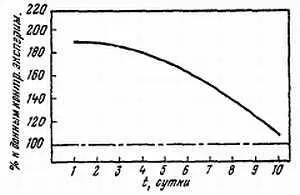

Рис. 44. Изменение пассивных ортостатических реакций в пятисуточных экспериментах в обычном состоянии (гиподинамия) и при внушенной гиповесомости тела

ЧП— частота пульса; АДс — артериальное давление систолическое; АДд — диастолическое; АПп — пульсовое

Кумуляционный эффект внушения длительной пониженной весомости сказывался и в том, что начиная с первого дня в основных экспериментах у испытуемых появлялись двигательные нарушения при ходьбе, отражавшиеся на темпе и характере локомодий (данные плантографии), чего не было в контрольных экспериментах. Явления адаптации, наблюдавшиеся спустя 1,5–2 суток, лишь снижали уровень этих нарушений, но не восстанавливали качество двигательной деятельности до исходного уровня.

Выраженные сердечно-сосудистые и двигательные реакции отмечались также в период реадаптации к обычной весомости, который продолжался сутки после трехсуточного, двое суток — после пятисуточного и пять — после десятисуточного эксперимента.

Исследование деятельности оператора в системе управления в длительных экспериментах проводилось с помощью нескольких методик слежения, теста на зрительно-двигательную координацию и передачи телеграфных знаков. Экспериментам предшествовал период обучения и тренировок, а критерием подготовленности операторов служил выход на «функциональное плато» по качеству выполнения операций.

Операции слежения выполнялись на моделирующей установке — электронно-оптическом устройстве, стыкующемся с ЭВМ и позволяющем формировать на экране электронно-лучевой трубки изображение точки заданной яркости. Управление движением точки осуществлялось с помощью ЭВМ, решающей уравнения движения объекта, и визирного устройства, а также датчика команд. Для оценки качества слежения использовалась дисперсия ошибок по двум каналам, вычисляемая при помощи дисперсиометра, решающего заданные уравнения. Ошибки слежения и сигналы с датчика команд фиксировались на осциллографе.

Математическая обработка и анализ результатов показали, что во всех случаях внушенные состояния гиповесомости вызывают снижение качества работы по данному типу сложного преследующего слежения в среднем на 13, 47 и 50 % по дисперсии ошибок у трех операторов. На рис. 45 представлены средние данные, характеризующие динамику качества слежения в десятисуточной «гиповесомости» по отношению к такому же контрольному эксперименту.

Рис. 45. График изменения качества слежения в эксперименте с десятисуточной «гиповесомостыо тела» по отношению к данным контрольного эксперимента, принятым за 100 % (средние данные по трем испытуемым)

Если в первый день эксперимента качество слежения в «гиповесомости» снизилось на 90 % (относительно показателей того же дня в контрольном эксперименте), то в процессе адаптация качество слежения постепенно улучшалось, но даже на десятый день эксперимента оно оставалось на 10 % менее точным, чем в этот же день в контрольном эксперименте.

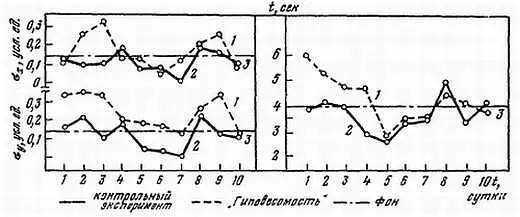

Зрительно-координационный тест выполнялся на макете окуляра визира. Здесь имитировалась деятельность оператора по перемещению перекрестия в поле зрения окуляра и совмещению его с изображением объекта визирования. Оператор должен был, рассматривая в бинокуляр поле рабочей карты, за минимальное время с максимальной точностью наводить перекрестие на контрольные точки и производить укол каждой точки иглой. Перед каждым наведением перекрестие возвращалось в центр карты. Данные об изменении величины среднеквадратического отклонения ошибки наведения и времени выполнения операции наведения в десятисуточных экспериментах представлены на рис. 46.

Рис. 46. Изменение показателей зрительно-координационных тестов при внушенном снижении веса тела в ходе десятисуточного эксперимента

σх — среднеквадратичное отклонение от оси X ; σу — среднеквадратическое oтклонение от оси Y ; t(сек.) — время выполнения теста; 1— при «гиповесомости»; 2— в контрольном эксперименте; 3— фоновые данные перед экспериментом

Анализ полученных результатов, характеризующих деятельность оператора, позволяет выделить в десятисуточном эксперименте с «гиповесомостью» четыре периода. Первый период (1—3-и сутки) отличается малой точностью и большим временем выполнения операции наведения: точность уменьшается в два раза, а время наведения увеличивается в полтора раза по сравнению с контрольными данными. Во втором периоде (3—7-е сутки) точность и время выполнения операций наведения по абсолютной величине достигают фоновых показателей и даже превосходят их. Третий период (7—9-е сутки) отличается резким уменьшением точности и увеличением времени выполнения операций наведения. При этом «гиповесомость» вдвое ухудшает точность выполнения операций, не оказывая влияния на время. В четвертом периоде (9—10-е сутки) временное и точностные характеристики приходят к уровню фоновых показателей.

Следует заметить, что фактор «гиповесомости» ухудшает точностные характеристики на всем протяжении эксперимента, тогда как его влияние на время выполнения операции наведения начиная с четвертых суток практически отсутствует.

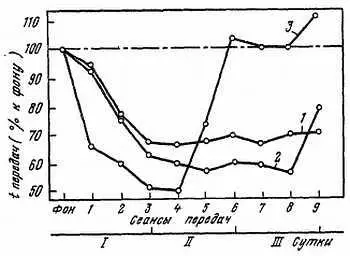

С этой точки зрения несколько неожиданными явились данные тестовой методики по передаче телеграфных знаков (текст, состоящий из пяти знаков, следующих в случайном порядке). Как видно из рис. 47, время передачи равнозначного текста в эксперименте с «гиповесомостью» с первого дня стало укорачиваться и к третьим суткам составило примерно 60 % по сравнению с соответствующими данными контрольного эксперимента. В последующем у двух испытуемых скорость передачи сохранялась примерно на том же уровне, а у третьего — вновь приблизилась к фоновым данным в связи с дополнительными стрессовыми воздействиями. Число ошибок в работе операторов ни в одном из экспериментов не претерпевало закономерных изменений.

Рис. 47. Изменение работоспособности операторов по передаче радиотелеграфного текста в трехсуточном эксперименте с внушенной гиповесомостью тела

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: