Филип Фернбах - Иллюзия знания. Почему мы никогда не думаем в одиночестве

- Название:Иллюзия знания. Почему мы никогда не думаем в одиночестве

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:КоЛибри, Азбука-Аттикус

- Год:2017

- Город:Москва

- ISBN:978-5-389-14209-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Филип Фернбах - Иллюзия знания. Почему мы никогда не думаем в одиночестве краткое содержание

Иллюзия знания. Почему мы никогда не думаем в одиночестве - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Бета-каротин – химическое соединение, которое содержится во многих природных продуктах питания, например в морковии батате (это придает им такой специфический цвет). В нашем организме бета-каротин распадается с образованием витамина А, критически важного для выполнения многих функций (в частности, витамин А чрезвычайно важен для зрения). Во многих развивающихся странах в пище детей не хватает бета-каротина, что приводит к серьезным заболеваниям. По некоторым оценкам, ежегодно из-за дефицита витамина Аслепнет полмиллиона детей. В начале 2000-х гг. европейские ученые разработали генетически модифицированный сорт риса, который сам естественным путем производит бета-каротин. Они назвали этот сорт «золотым рисом», потому что бета-каротин придает ему желтую окраску. Поскольку рис является основным продуктом питания для многих детей, страдающих дефицитом витамина А, «золотой рис» может оказаться очень полезным. Однако некоторые противники генетически модифицированных организмов (ГМО) считают иначе. Например, в 2013 г. на Филиппинах группа протестующих прошлась по полям «золотого риса» и уничтожила урожай. Печальная ирония состояла в том, что эти поля были опытными и выращенный на них рис предназначался для научных исследований его безопасности и эффективности. Этот акт разрушения привел не только к уничтожению собственно урожая нового риса, но и к потере научного знания относительно того, насколько обоснованны утверждения протестующихо его вредности.

Еще один пример активного негативного влияния антинаучной оппозиции – это противодействие вакцинации. К началу 2000-х в США заболевания корью практически исчезли (124) – в год регистрировалось менее 100 случаев. Однако в 2014 г. число заболеваний корью резко возросло и превысило 600 случаев, что объясняется снижением масштабов вакцинации. В просвещенном и богатом городе Боулдер (Колорадо), в котором дети одного из авторов этой книги ходили в детское дошкольное учреждение, 10 % родителей отказываются вакцинировать своих детей (125), пренебрегая рекомендациями, разработанными на основе медицинских исследований за несколько десятилетий. При этом противники вакцинации часто используют научную лексику. Они ссылаются на дискредитированные научные исследования и статистические данные. Выступления оппозиции нередко пропитаны антинаучным духом, полны недоверия к профессиональным медикам и неприятия результатов научных исследований. Приведем конкретный пример. На популярном сайте противников вакцин представлены «шесть причин, чтобы сказать НЕТ вакцинации», а в качестве предисловия предлагается статья, главный смысл которой сводится к тому, что доверять врачам нельзя (126): «Не верьте педиатру, который убеждает вас в безопасности вакцинации. Вполне возможно, что врачи ошибаются. В конце концов, они тоже люди. На самом деле ваш доктор просто как попугай повторяет стандартное положение о вакцинации Американской медицинской ассоциации (АМА). Если вы думаете, что они дают добросовестную оценку, подумайте еще раз».

Восприятие науки в обществе

Уолтер Бодмер, генетик с немецкими корнями, – профессор Оксфордского университета в Великобритании. В 1985 г. Лондонское королевское общество, старейшее в мире научное учреждение, назначило его руководителем группы по изучению отношения к науке и технике в Англии. Королевское общество было обеспокоено распространением антинаучных настроений и видело в этом серьезную опасность для общественного благосостояния. Результаты работы этой группы и ее рекомендации были опубликованы в основополагающей статье, известной как «Доклад Бодмера».

В аналогичном предыдущем исследовании основное внимание уделялось прямым количественным оценкам отношения к науке. Однако Бодмер и его группа страстно отстаивали простую и интуитивно понятную мысль: оппозиция науке и технике обусловлена неведением. Поэтому для формирования в обществе более благожелательного отношения к науке и более эффективного использования преимуществ, предоставляемых наукой и техникой, необходимо повысить уровень понимания научных достижений обычными людьми. Концепцию, согласно которой отношение к науке определяется уровнем ее понимания, часто называют дефицитной моделью. В рамках этой модели считается, что антинаучное мышление обусловлено дефицитом знаний и должно исчезнутьпри восполнении этого дефицита.

Доклад Бодмера вдохновил ученых всего мира на изучение понимания науки в обществе. В Соединенных Штатах эти исследования возглавил Национальный совет по делам науки. Раз в два года ученые подводят итоги своей работы, публикуя отчет «Индикаторы науки и техники» (Science and Engineering Indicators). Главная трудность заключается в том, чтобы научиться количественнооценивать уровень понимания прогресса обществом. Наука – это громадная и сложная область жизни, и никакой простой тест здесь не может быть всеобъемлющим. В качестве одного из методов исследования Национальный совет по делам науки предложил провести в обществе проверку знаний с помощью ряда вопросов, касающихся конкретных фактов.

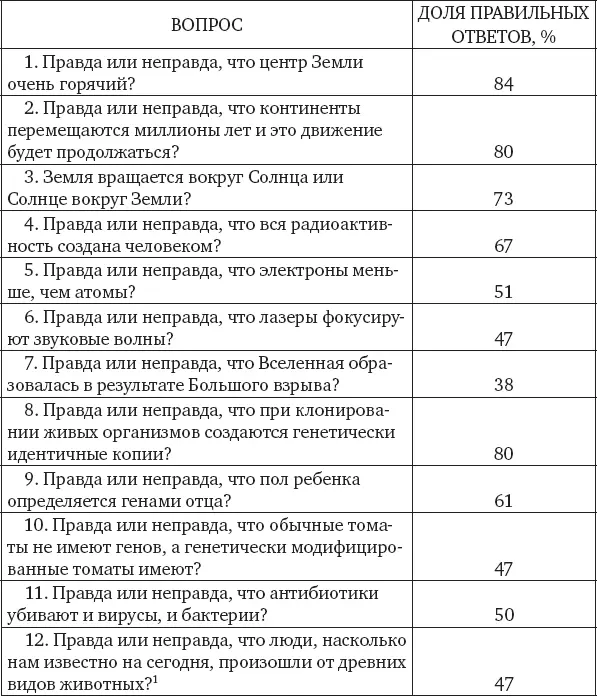

Ниже приведены вопросы, которые чаще всего задавались с 1979 г., когда Национальный совет по делам науки приступил к изучению уровня научных знаний у американцев. Ответы приведены на с. 187. Проверьте, на сколько вопросов вы сами ответите правильно.

Справа от каждого вопроса указан процент людей, давших правильный ответ в 2010 г. Вопросы 7 и 12 «конфликтные», потому что правильный ответ на них вынуждает некоторых респондентов переступать через свои религиозные верования. Если же перед вопросами поставить слова «согласно выводам астрономов» или «согласно теории эволюции», то доля правильных ответов на оба вопроса возрастает до 70 % (127). И все же общий результат выглядит обескураживающим. Даже если бы люди просто угадывали, то правильных ответов было бы примерно 50 %. Можно посмеяться над тем, насколько невежественны американцы, но давайте не будем торопиться с осуждением: процент правильных ответов у респондентов из других стран, включая Китай, Россию, Индию, Японию, Южную Корею и страны Евросоюза, не больше, а в большинстве случаев даже немного меньше.

В дополнении к этому опроснику ученые часто спрашивают людей об их отношении к науке и технике, и обычно оказывается, что у респондентов, давших больше правильных ответов, отношение к науке и технике в целом более позитивное. В одном из своих исследований в 2013 г. мы проводили тест на научную грамотность, а затем просили людей описать их отношение к некоторым современным технологиям, в частности к генетически модифицированным продуктам, к лечению стволовыми клетками, к вакцинации, к нанотехнологии, к атомной энергии и к облучению пищевых продуктов. Люди, давшие больше правильных ответов, больше склонялись к тому, что эти технологии приемлемы, что их опасность не так велика, а польза для общества от них большая.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: