Дэмион Сирлз - Тест Роршаха. Герман Роршах, его тест и сила видения

- Название:Тест Роршаха. Герман Роршах, его тест и сила видения

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент АСТ

- Год:2020

- Город:Москва

- ISBN:978-5-17-982527-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Дэмион Сирлз - Тест Роршаха. Герман Роршах, его тест и сила видения краткое содержание

Тест Роршаха. Герман Роршах, его тест и сила видения - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Он понимал, что футуризм выглядит безумно и нелогично, но утверждал, что «сейчас настало такое время, когда любое движение, любое действие может быть объявлено “безумным”…Не существует такой вещи, как абсолютная нелепица. Даже в самых темных и многослойных наваждениях наших пациентов, страдающих ранним слабоумием, есть скрытый смысл». Он проводил параллель между футуризмом и шизофренией в терминологии цюрихской школы, иллюстрируя широкую применимость психоаналитической теории: «Взаимосвязи, которые раньше невозможно было представить, сегодня воссозданы путем разработки глубинной психологии, начало которой положил Фрейд… Не только невротические симптомы, навязчивые состояния и бредовые сны, но также мифы, народные сказки, стихи, музыкальные произведения, живопись – все применимо в психоаналитическом исследовании». Как результат: «Даже если мы решим назвать футуризм безумием и нелепицей, мы всё же будем обязаны отыскать смысл в этой нелепице».

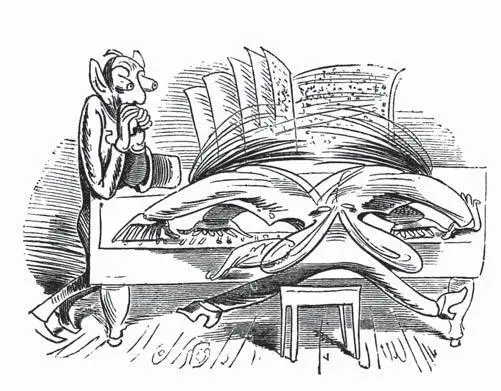

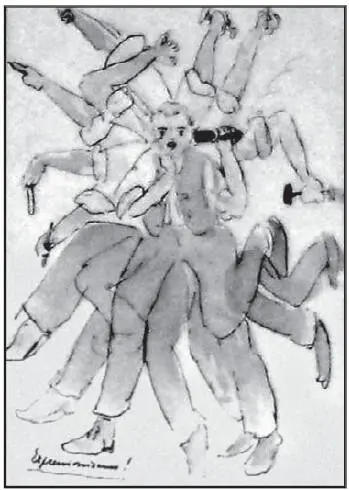

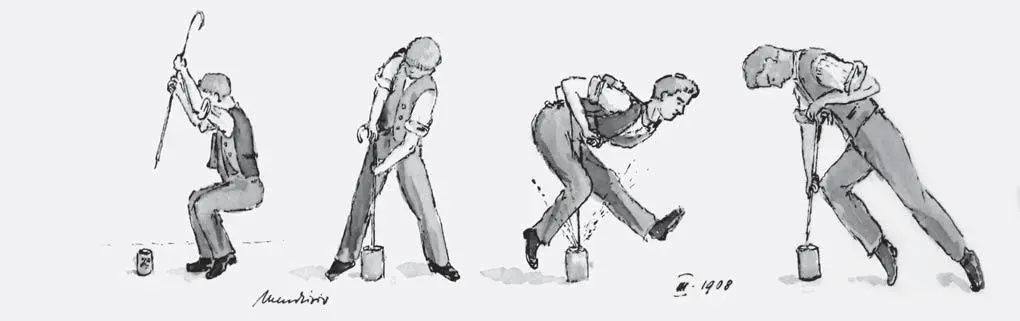

Роршах относился к футуризму серьезно и находил заложенный в нем смысл вполне самодостаточным, чтобы быть подвергнутым критике. В первоначальном анализе своего эссе о футуризме он утверждал, что футуристы неправильно понимают то, как образы вызывают ощущение движения. Он подчеркивал, что обычно лишь карикатуристы – как его любимый Вильгельм Буш – предпринимают попытки представить движение, показывая объект во многих положениях одновременно, например рисуя распалившемуся пианисту несколько пар рук. Скульптуры и картины Микеланджело, напротив, динамичны сами по себе – они заставляют вас почувствовать движение. Футуристы, с их десятиногими собаками, совершали ошибку, пытаясь применять тот же подход, что у Буша, но Роршах был необычайно тверд: для художника, который стремится подняться выше уровня карикатур, «нет другого пути для работы с движением», кроме пути Микеланджело: «Единственный способ представить движение в объекте – это воздействовать на кинестетическое чувство смотрящего». Стратегия футуристов «невозможна», поскольку она неправильно понимает взаимоотношения между эмпатией («сопереживанием», по терминологии Вишера) и зрением: «Нет нужды спрашивать совета у философов или психологов – достаточно будет физиолога. Многочисленные ноги не пробуждают мысли о движении, или же делают это очень абстрактным образом, просто потому, что человек не может сопереживать многоножке на кинестетическом уровне». Визуальные образы – по крайней мере качественные, – порождают психические состояния. Они «пробуждают идею» в сознании зрителя. В одном месте своего эссе, выделив буквами «Х», Роршах вставил, не объяснив зачем, русскую цитату:

Х

Картина – рельсы, по которым, сообразно представлению художника, должно катиться воображение зрителя.

Х

В Швейцарии Роршах и Геринг использовали чернильные пятна, чтобы оценить воображение зрителей, относясь к нему как к измеряемой величине. Здесь же речь шла о созерцании картин, изменявшем воображение зрителя, – ведущем его, как по рельсам, в новом направлении.

Безотносительно к его отдельным высказываниям, написанный психиатром в 1915 году очерк о «психологии футуризма», исследующий это авангардное искусство в полном соответствии с его психиатрической теорией и практикой, опередил свое время. Фрейд без стыда признавался, что в современном искусстве он полный профан. Юнг написал два эссе о Джойсе и одно – о Пикассо, говоря о каждом из них предвзято и агрессивно, за что был предан широкому осмеянию и больше никогда не касался этой темы. Были и другие психиатры, увлекавшиеся искусством, а также художники, изучавшие психологию, даже за пределами России, – немецкий сюрреалист Макс Эрнст, к примеру, имел обширную университетскую подготовку в психиатрии. Но Роршах был чрезвычайно осведомлен и потому сумел преодолеть дисциплинарный разрыв.

Помимо футуризма западноевропейские и русские идеи сошлись вместе в 1910-х, чтобы создать абстрактное искусство. Люди, которых обычно называют первыми чисто абстрактными художниками, – голландец Пит Мондриан, русский еврей Казимир Малевич, русский эмигрант в Мюнхене Василий Кандинский и швейцарка Софи Тойбер (в замужестве Тойбер-Арп). «Абстракция и эмпатия» Воррингера была их общей отправной точкой. Посвященное футуризму эссе Роршаха лишь предваряло определяющее событие в зарождении современного искусства в Швейцарии: создание дадаизма в цюрихском кабаре в феврале 1916 года. В нем принимала участие Софи Тойбер вместе со своим будущим мужем, Гансом (Жаном) Арпом. В цюрихской Школе искусств и ремесел, где поколением раньше учился Ульрих Роршах, Тойбер учила тех, кого Арп называл «стайкой девушек, спешащих в Цюрих из всех кантонов Швейцарии со жгучим желанием бесконечно вышивать цветочные узоры на подушках», и «сумела сделать так, чтобы большинство из них нашли свое место в жизни».

Фрагменты комикса Virtuoso (1865) Вильгельма Буша и футуристская работа Джакомо Балла «Динамизм собаки на поводке», использующие методику, которую Роршах считал приемлемой только для комиксов. Роршах уже высмеивал «Экспрессионизм!» на рисунке, который сделал в выпускном альбоме в средней школе. Позднее, в приводимых работах и других сериях небольших рисунков, он исследовал, как можно запечатлеть движение более эффективно.

Нигде не задокументированы какие-либо прямые контакты Роршаха с дадаистами, но он определенно следил за развитием современного искусства Западной Европы. Еще учась в средней школе, он нарисовал карикатуру, высмеивающую экспрессионизм; позднее использовал работы австрийского художника-экспрессиониста Альфреда Кубина, чтобы проиллюстрировать свои теории об интроверсии и экстраверсии. В более общем плане он привез из России свои новые познания об искусстве и психологии, чтобы применить их в своей психиатрической практике в Швейцарии.

«Хронический» для Германа и Ольги вопрос, где же им обосноваться, продолжал тянуть пару в разные стороны. В 1914 году Герман обнаружил, как уже случалось в 1909 году, что, как бы ни привлекала его русская культура, реальность повседневной жизни – совсем другое дело. Ольге нравилась непредсказуемость жизни в России, Герман же воспринимал это как хаос. Ольга не принимала амбиции Германа как «европейца, стремящегося к достижениям», говоря, что «он побаивается поддаться русской магии». А то, что она воспринимала как непринужденное общение, порой казалось слишком стесняющим интроверту Герману, который уже жаловался ранее Анне на чересчур социальную русскую культуру быта: «Здесь очень трудно работать дома, – двери нараспашку, и люди приходят весь день». Анна позднее вспоминала, что бесконечные разговоры, которые приходилось вести, живя в России, вызывали у Германа «огромное желание побыть одному». При всем интересе, который он испытывал к пациентам из Крюкова, они отнимали у него столько времени и энергии, что «у него не оставалось свободного времени, чтобы записать свои наблюдения или поработать над ними. Он сказал мне однажды, что чувствует себя как художник, перед глазами которого простирается прекрасный пейзаж, но в руках нет ни бумаги, ни красок». Она не думала, что после этого опыта Герман когда-либо еще захочет пожить за границей.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: