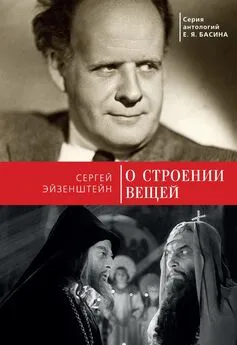

Сергей Эйзенштейн - О строении вещей

- Название:О строении вещей

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент Алетейя

- Год:неизвестен

- ISBN:5-89357-114-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Сергей Эйзенштейн - О строении вещей краткое содержание

О строении вещей - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

[…] Если такова ошибочность в общехудожественной (чтобы не сказать – общепсихологической) концепции у Фрейда, то не менее отчетлив должен быть отпечаток ее на концепции комического.

И мы, действительно, видим, что фетишизация (не в фрейдовском специфическом смысле, а в более раннем и определенном, как этот термин использует, например, Маркс) «вытеснения», «цензуры» и прочих образов насилия играет доминирующую роль и в понимании остроты и механизма остроумия. Эстетика комического, по Фрейду, в основном развивается под знаком условно удающегося «бунта подсознания» как основной предпосылки чувства удовольствия от остроумия и под знаком садистического удовольствия от унижения второго перед третьим (считая остряка за первого).

Частичность этой истины и относительность ее совершенно очевидны. Остается еще добавить о второй точке фрейдистского упора. Об унизительном моменте остроты как якобы принципиально существенном элементе.

И здесь, конечно, основное искажение обусловлено специфическим для самого Фрейда моментом.

[…] Система Фрейда вырастает как бы на базе национального анекдота, произнесенного врагом в целях уязвления и унижения национальности, это с одной стороны. И с другой – протест притесненного и обреченного на насилие без надежды на выход из этой ситуации.

Поэтому остроумие и приветствуется в своей иллюзорной форме – в форме фиктивного, мгновенного преодоления запретного, того, от чего безнадежно отрезан. Это, скорее, плач о «потерянном рае» вместо гимна завоеванию обретаемой земли.

[…] В горькой остроте Фрейда, в горькости теории остроумия Фрейда, мне кажется, звучат тот же пессимизм и безнадежность, которыми проникнуты его последние писания («Die Zukunft einer Ilusion» и «Das Unbehagen in der Kultur»).

[…] Путь этих теорий отчетливо проходит ряд фаз.

Мы уже говорили, что примитивнейшая форма комизма базируется на сличении объекта с собой, из несовпадения его с собой, со своей нормой и из одновременного ощущения некоего единства с ним возникают низшие, грубейшие формы комического отношения к объекту и эффекта смеха. В дальнейшем помимо этого вида появляются формы «повышенного» и усложненного типа. Мы указывали на их специфичность – на кажущееся отсутствие второго сочлена сравнения (поскольку им является сам воспринимающий, не называемый, но наличествующий и поэтому «сам собой подразумеваемый»).

Точно таково же положение и в первой фазе, в первом типе определений комического. Они тоже неизбежно базируются на элементе сравнения.

Но как у воспринимающего процесс сравнения объекта с собой выпадает из учета самого феномена, так и здесь: процесс соравнения, как основного метода в достижении комического эффекта, выпадает из поля внимания. Определение дается сразу в результатах сравнения. Таковы первые же строки определения комедии у Аристотеля в главах IV (7) и V (1) «Поэтики»:

«Комедия есть подражание тому, что хуже», или «характеру низшего типа», или тому, что «уродливо».

Очевидно, что все эти утверждения предполагают предварительный процесс:

сравнение наличного объекта с некоей идеальной формой (которую на первых порах и в первую очередь воспринимающий приписывает себе),

затем – ощущение несовпадения с этой нормой

и отсюда размежевание с наличным, сравниваемым, но не настолько, чтобы терялась возможность одновременного сведения воедино этой нормы и объекта.

Как след первой части этого положения может быть обнаружен у Аристотеля в формулировке результата – «хуже», «ниже», «уродливо» (немыслимого вне столкновения с понятием «не уродливо»), так, пожалуй, и второе условие тоже можно считать у него присутствующим, но в скрытой форме. (Под вторым я имею в виду условие, по которому размежевание не должно исключать возможность единства). Это подстрочно звучит в настойчивом указании, что при наличии «ошибки», «дефекта» (немыслимых вне представления о правильности) или «уродства» комическое должно сопровождаться условием «безболезненности» и «невредимости». Конечно же в скрытой форме – это наше второе условие. И оно здесь выражено сугубо субъективно. «Болезненность», «мучительность», «членовредительство» – это такие элементы, которые препятствовали бы разъединенному собираться в единство. По той простой причине, что единение-то должно производиться с самим наблюдающим в процессе идентификации смехотворного объекта со смеющимся.

Чрезмерная «страдательность» становилась бы психологическим препятствием желанию наблюдателя мысленно соединяться с тем, с чем он размежевывается. Те же самые препятствия порождает и чрезмерная уродливость или низость.

Внося поправку к этому месту у Аристотеля или раскрывая подстрочное ее значение, мы могли бы поставить точку над и словами Стендаля: «Я очень хвалю талант г-на Пикара, однако в некоторых его комедиях персонажи, призванные нас увеселять, имеют нравы столь низменные, что я уже не допускаю сравнения их с собой: я начинаю презирать их с четвертой их фразы и не воспринимаю более ничего комического на их счет…» («Racine et Shakespeare, chap. II»).

Здесь точно указан предел, до которого возможно смеяться над уродством физическим или моральным. Предел этот – грань, на которой рвется возможность сопоставления и сличения, то есть «слияния» с собой.

Надо иметь в виду, что дело здесь не в самом факте возможности слияния и идентификации с осмеиваемым персонажем. Возможность идентификации есть общая предпосылка как к распознаванию и ощущению другого человека, так в еще гораздо большей степени по отношению к образу в искусстве, в частности на сцене.

Комическое отношение есть лишь специфическое условие внутри этой общей обстановки возможного восприятия.

Пример иного типа отношения к человеку или образу дает тот же Стендаль в той же фразе. Например, эффект презрения, отвращения, ненависти, видимо, строится на том, что эта идентификационная тенденция предельно приближается к разрыву. (Полный разрыв уничтожает всякую предпосылку к восприятию вообще. Пьеса перестает действовать. Пьеса – плохая, С полезным человеком в бьпу просто порывают.)

Наоборот, Юнг, например, в «Psychological Types» видит эффект прекрасного в сильном желании слиться, идентифицироваться.

Конечно, оба определения страдают индивидуалистической односторонностью. Они нуждаются в коренной социальной поправке не на личное, а на общественное в корне этого явления.

Но сама схема взаимодействия и взаимосвязи, безусловно, практически имеет место. Между этими двумя полюсами именно и находится смех, рассматриваемый здесь на частном участке смеха человека над человеком.

Если в «прекрасном» превалирует тенденция к идентификации, в «уродливом» – тенденция к отрыву, то в смехотворном – одновременность, то есть мгновенная сменяемость обеих тенденций. Сочувственный мягкий смех имеет крен в первую сторону. Жестокий, издевательский смех – крен во вторую.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: