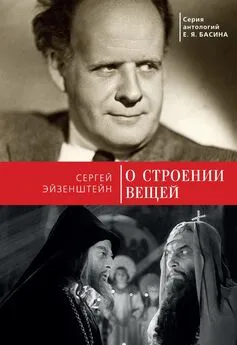

Сергей Эйзенштейн - О строении вещей

- Название:О строении вещей

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент Алетейя

- Год:неизвестен

- ISBN:5-89357-114-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Сергей Эйзенштейн - О строении вещей краткое содержание

О строении вещей - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Наоборот когда он пытается объяснить нормальные явления (то есть явления, которые по линии «патологическое – нормальное» приближаются к нормальной стороне), все попытки оканчиваются безрезультатно. И в первую очередь тогда, когда речь идет об искусстве и художнической деятельности как трудовом процессе. Здесь психоанализ не дал ничего конструктивного и целеуказуемого. Наконец, именно здесь психоанализ не дал ничего процессуально содержательного, вместо этого – лишь интимно-сенсационное, и весьма мало объяснил в том, что касается символически-материальной стороны произведения. Ничего также, что имело бы отношение к форме как закону строения произведения (в гегелевском, следовательно, смысле), а, следовательно, и в том, что в неразрывной паре содержание-форма стоит ближе к анекдотически-сюжетному, а не к процессу возникновения произведения. Лишь тогда положение совершенно изменится, когда психоанализ освободится от сексуально-фетишистского мировоззрения и станет наблюдать мир в нормальных сексуальных и органических образах. Будучи марксистом, Вы должны знать, что, хотя патология и норма могут количественно сравниваться, качественно они несоизмеримы. А это означает, что закономерности отношений и экзистенциальных образов, свойственные патологическому, «непереносимы» в качестве законов для нормального. Связь того и другого идет не по прямой линии, но в форме треугольника, в коем вершину образует некая общая закономерность, форма проявления которой в одном случае нормальна, в другом патологична. Прямой переход от одного к другому в смысле понимания одного через другое невозможен (хотя переход сам по себе возможен и происходит), и, если все же осуществляется, неизбежно ведет к отрицанию системы, которая позволяет подобного рода переход. Это, я полагаю, и есть то жизненно и инстинктивно важное, чем вызываются возражения против психоанализа. Схема отношений, рисуемая психоанализом, искажает действительное положение вещей. «Самопроекция» невроза, которая приписывалась всякому возражению против психоанализа, играет столь же ограниченную, хотя и привлекающую внимание роль как и сексуальное в гиперсексуализированных искаженных образах реальности, которые разрабатывает в самом себе патологичный психоанализ. Этим объясняется диспропорция в отрицании психоанализа, с одной стороны, весьма малым, в конечном счете, количеством «страждущих» (время вульгарного обскурантского отрицания психоанализа в первые годы его существования уже давно позади) и, с другой стороны, философской системой целой – и единственной – социально здоровой страны! Я намеренно подчеркиваю здесь не противоположность марксизма системе, в коей на первом месте выступает биологическое вместо социального, но внутренние органически обусловленные основания отрицания психоанализа, естественным образом возникающие в нормальной «части» личности (но не в патологической части, которая всецело предается инстинктивно-сексуальному в психоанализе после того, как оказывается преодоленной первая реакция отвращения).

Выступление и заключительное слово на Всесоюзном творческом совещании работников советской кинематографии (1935) 35 35 Т. 2 С. 93—130.

[…] Когда мы говорили об интеллектуальном кино, то мы прежде всего имели в виду такое построение, которое могло вести мысль аудитории, причем при этом исполнять известную роль для эмоционализации мышления.

[…] Для начала я бы хотел сказать следующее: очень любопытно, что некоторые теории и точки зрения, которые в определенную историческую эпоху являются выражением научного и теоретического познания, в следующую эпоху как научные снимаются, но вместе с тем продолжают существовать как возможные и допустимые, однако не по линии научной, а по линии художественной образной.

[…] Возьмем еще одну область, например, «Физиогномику» Лафатера. Она для своего времени казалась объективной научной системой. Но физиогномика – это не наука. Над Лафатером уже издевался тот же Гегель, хотя Гёте, например, еще сотрудничал с Лафатером. Правда – анонимно (Гёте, например, принадлежит анонимный физиогномический этюд, посвященный голове Брута). Мы объективно научной ценности ей не придаем, но, как только нужно наравне с всесторонним изображением характера дать типажную характерность внешнего облика, мы начинаем пользоваться лицами совершенно так же, как это делает Лафатер. Делаем это потому, что нам в этом случае и важно-то в первую очередь впечатление субъективное впечатление от видимости, а не объективность соответствия признака и сущности характера. Так что научная точка зрения Лафатера нами «донашивается» в искусстве, где это нужно по линии образной.

[…] «Интеллектуальное кино» имело маленького последыша в теории внутреннего монолога. Теория внутреннего монолога несколько отеплила эту аскетическую абстрактность хода понятий, переводя дело в более сюжетную линию изображения эмоций героя. Но и с ним дело не лучше, однако.

В высказываниях по поводу внутреннего монолога была маленькая оговорка, а именно: что методом внутреннего монолога можно строить вещи и не только изображающие внутренний монолог. Маленькая в скобочках сделанная зацепка, и в ней-то все дело. Эти скобки сейчас надо раскрыть. И здесь главное из того, что я хочу сказать. «Интеллектуальное кино», замахнувшееся на исчерпывающее содержание и там потерпевшее фиаско, сыграло очень серьезную роль в распознании ряда самых основных структурных особенностей формы художественного произведения вообще. И это лежит в особенностях того синтаксиса, по которому строится внутренняя речь в отличие от произносимой. Эта внутренняя речь, ход и становление мышления, не формулируемого логическое построение, которым высказываются произносимые сформулированные мысли, имеет свою совершенно особенную структуру. Структура эта базируется на ряде совершенно отчетливых закономерностей. И что в этом примечательно и почему я об этом говорю, это то, что эти закономерности построений внутренней речи оказываются именно теми закономерностями, которые лежат в основе всего разнообразия закономерностей, согласно которым строится форма и композиция художественных произведений. И что нет ни одного формального приема, который не оказался бы сколком с той или иной закономерности, путем которой, в отличие от логики внешней речи, строится речь внутренняя. Да иначе оно и быть не могло бы. Мы знаем, что в основе формотворчества лежит мышление чувственное и образное 36 36 Последнее положение отнюдь не ново. И Гегель и Плеханов в равной мере говорят о чувственном мышлении. Новым здесь является конструктивное распознавание закономерностей этого самого чувственного мышления, во что классики не вдавались. Между тем без этого никакого оперативного приложения этих самых утверждений к художественной практике и обучению мастерству сделано быть не может. Излагаемые далее соображения, материалы и анализы как раз эту оперативную цель практического использования себе и ставят. (Прим. С.М. Эйзенштейна).

. Речь же внутренняя как раз и оказывается на стадии образно-чувственной структуры, не доходя еще до логической конструкции, которой она облекается, выходя наружу в виде логической речи. Примечательно то, что подобно тому, как логика имеет целый ряд закономерностей в своих построениях, так и эта внутренняя речь, это чувственное мышление имеет не менее отчетливые закономерности и структурные особенности. Закономерности эти известны, и в свете высказанного соображения они являются как бы полным фундусом законов строения формы 37 37 Не следует эту фразу понимать вульгарно, как механический «перевод» заданного лозунга в образ произведения! Процесс творчества идет с «обоих концов», но взаимосвязь между формулировкой и образом на одну и ту же тему именно такова, как я излагаю ниже (Прим. С. М. Эйзенштейна).

. Хотя под данным углом зрения художественная практика всего этого почему-то никогда в своих целях не распознавала и не усваивала. Между тем изучение и дальнейший анализ этого материала имеет громаднейшее значение в деле овладения «тайнами» мастерства формы. Мы впервые приобретаем твердый предпосылочный фонд к тому, что происходит с исходной тезой темы, когда она перелагается в цепь чувственных образов. Мы впервые находим область для изучения и анализа закономерностей этого перевода. Само же поле для изучения этой области оказывается еще более громадно, чем можно предположить. Дело в том, что формы чувственного, дологического мышления, сохраняющегося в виде внутренней речи у народов, достигших достаточно высокого уровня социального и культурного развития, в то же время являются у человечества на заре культурного развития одновременно и нормой поведения вообще, то есть закономерности, по которым протекает чувственное мышление, являются для них тем же, чем «бытовая логика» в дальнейшем. Согласно этим закономерностям строятся у них нормы поведения, обряды, обычаи, речь, высказывания и т.д., и, обращаясь к необъятному запасу фольклора и пережиточных и посейчас норм и форм поведения, встречающихся у обществ, находящихся на заре развития, мы обнаруживаем, что то, что для них являлось или является еще нормой поведения, и бытового благоразумия, является как раз всем тем, что мы используем как «художественные приемы» и «мастерство оформления» в наших произведениях.

Интервал:

Закладка: