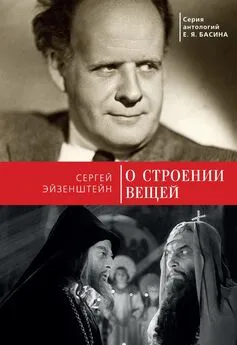

Сергей Эйзенштейн - О строении вещей

- Название:О строении вещей

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент Алетейя

- Год:неизвестен

- ISBN:5-89357-114-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Сергей Эйзенштейн - О строении вещей краткое содержание

О строении вещей - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Автор, подписывающий эту статью, – автор «своей темы».

И хотя, казалось бы, тематика его вещей на протяжении двух десятилетий скачет по областям вовсе несоизмеримым – от Мексики до молочной артели, от бунта на броненосце до венчания на царство первого всероссийского самодержца, от «Валькирии» до «Александра Невского»,– это еще автор к тому же своей единой темы.

И [надо] уметь выметать из каждого встречного материал наравне с требованием своего времени и своей эпохи, всегда новый и своеобразный аспект своей личной темы. Это залог того, чтобы каждый раз с горячим увлечением браться за тему новой вещи.

В этом творческое счастье.

И для этого нужно только одно, чтобы «своя» тема принадлежала бы к строю тем своего времени, своей эпохи, своей страны и своего государства.

Но об этой своей теме творчества – в другом месте.

Пределы настоящей статьи определены другой темой, темой о том, как автор пришел к режиссуре.

Я уже расширил эту тему, попытавшись попутно рассказать, как автор пришел еще и к некоторым особенностям в своей режиссуре.

Как я стал режиссером (1945) 53 53 Т. 1. С. 97-106

[…] Как я был в дальнейшем благодарен судьбе, что она провела меня через искус и приобщила к этому необычайному ходу мышления древних восточных языков и словесной пиктографии! Именно этот «необычайный» ход мышления помог мне в дальнейшем разобраться в природе монтажа. А когда этот «ход» осознался позже как закономерность хода внутреннего чувственного мышления, отличного от нашего общепринятого «логического», то именно он помог мне разобраться в наиболее сокровенных слоях метода искусства. Но об этом ниже.

Так первое увлечение стало первой любовью.

Но роман протекает не безоблачно. Не только буйно, но трагически.

Мне всегда нравилась черта Исаака Ньютона: задумываться по поводу падающих яблок и делать из них бог весть какие выводы, обобщения и заключения. Это мне нравилось настолько, что я даже Александра Невского снабдил таким же «яблочком», заставив этого героя прошлого извлечь конфигурацию стратегии Ледового побоища из схемы озорной сказки про лису и зайца. Ее в картине рассказывает кольчужник Игнат.

Однако на заре моей творческой деятельности подобное яблочко удружило мне самому достаточно лукавым образом.

Впрочем, это было не яблочко, а круглое румяное личико семилетнего сынишки капельдинерши Первого рабочего театра Пролеткульта.

На какой-то из репетиций я случайно взглянул на лицо мальчугана, повадившегося ходить к нам в репетиционное фойе. Меня поразило, до какой степени на лице мальчика, как в зеркале, мимически отражается все, что происходит на сцене. Причем не только мимика или поступки отдельного или отдельных персонажей, подвизающихся на подмостках, но всех и вся в одновременности.

Тогда меня в основном удивила именно эта одновременность. Я уже не помню, распространялось ли это мимическое воспроизведение видимого и на неодушевленные предметы, как пишет об этом Толстой применительно к кому-то из графских слуг. (Такой-то, рассказывая, ухитряется передать своим лицом даже жизнь неодушевленных предметов.)

Но так или иначе, я постепенно начал крепко задумываться уже не столько над поразившей меня «одновременностью» репродукции того, что видел мальчик, но о самой природе этой репродукции.

Шел 1920 год.

Трамвай тогда не ходил.

И длинный путь 一 от славных подмостков театра в Каретном ряду, где зарождалось столько знаменательных театральных начинаний, до нетопленной комнаты моей на Чистых прудах – немало способствовал раздумыванию на темы, задетые мимолетным наблюдением.

Об известной формуле Джемса, что «мы плачем не потому, что нам грустно, но нам грустно потому, что мы плачем», 一 я знал уже до этого.

Мне нравилась эта формула, прежде всего эстетически своей парадоксальностью, а кроме того, и самим фактом того, что от определенного, правильно воссозданного выразительного проявления может зарождаться соответствующая эмоция.

Но если это так, то, воссоздавая мимически признаки поведения действующих лиц, мальчик должен одновременно в полном объеме «переживать» все то, что переживают в действительности или достаточно убедительно представляют артисты на сцене.

Взрослый зритель мимирует исполнителей более сдержанно, но именно поэтому, вероятно, еще более интенсивно фиктивно, то есть без фактического повода и без реального поступка действия, переживает всю ту великолепную гамму благородства и геройства, которые ему демонстрирует драма, или дает фиктивный же выход низменным побуждениям и преступным задаткам своей зрительской натуры 一 опять-таки не поступком, но все через те же реальные чувства, сопутствующие фиктивному соучастию в злодеяниях на сцене.

Так или иначе, из всех этих соображений меня задел элемент «фиктивности».

Итак, искусство (пока на частном случае театра) дает возможность человеку через сопереживание фиктивно создавать героические поступки, фиктивно проходить через великие душевные потрясения, фиктивно быть благородным с Францем Моором, отделываться от тягот низменных инстинктов через соучастие с Карлом Моором, чувствовать себя мудрым с Фаустом, богоодержимым 一 с Орлеанской Девой, страстным – с Ромео, патриотичным – с графом де Ризоором; опрастываться от мучительности всяких внутренних проблем при любезном участии Карено, Брандта, Росмера или Гамлета, принца Датского.

Но мало этого! В результате такого «фиктивного» поступка зритель переживает совершенно реальное, конкретное удовлетворение.

После «Зорь» Верхарна он чувствует себя героем.

После «Стойкого принца» он ощущает вокруг головы ореол победоносного мученичества.

После «Коварства и любви» задыхается от пережитого благородства и жалости к самому себе.

Где-то на Трубной площади (или это было у Сретенских ворот?) меня бросает в жар: но ведь это же ужасно!

Какая же механика лежит в основе этого «святого» искусства, к которому я поступил в услужение?!

Это не только ложь, это не только обман, эта вред, ужасный, страшный вред.

Ведь имея эту возможность – фиктивно достигать удовлетворения – кто же станет искать его в результате реального, подлинного, действительного осуществления того, что можно иметь за небольшую плату, не двигаясь, в театральных креслах, из которых встаешь с чувством абсолютной удовлетворенности!

«Так мыслил молодой повеса…»

И на пешем перегоне от Мясницкой до Покровских ворот увиденная картина постепенно превращается в кошмар…

Надо не забывать, что автору было двадцать два года, а молодость склонна к гиперболизации.

[…] За дело научной разработки тайн и секретов, не забудем, берется молодой инженер.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: