Олдерт Фрай - Ложь. Три способа выявления. Как читать мысли лжеца. Как обмануть детектор лжи

- Название:Ложь. Три способа выявления. Как читать мысли лжеца. Как обмануть детектор лжи

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:«Прайм-ЕВРОЗНАК»

- Год:2006

- Город:Санкт-Петербург

- ISBN:5-93878-278-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Олдерт Фрай - Ложь. Три способа выявления. Как читать мысли лжеца. Как обмануть детектор лжи краткое содержание

Почему люди лгут? Как распознать ложь и обман в поведении и речи человека? Эти фундаментальные вопросы находят свое решение на страницах предлагаемого руководства. Без сомнения, эта книга — самый важный за последние годы вклад в теорию и практику психологии лжи и обмана. Впервые так полно и ясно представлены исследования психологических и физиологических показателей правдивого и лживого поведения и речи, а также — фактология использования метода детекции лжи и обмана с помощью полиграфа («детектора лжи»). Эта книга принесет пользу всем, кто должен знать, говорят ли окружающие правду, и иметь практическое руководство, чтобы обеспечить себе это знание — для социальных и юридических психологов, криминалистов, политических консультантов и адвокатов.

Ложь. Три способа выявления. Как читать мысли лжеца. Как обмануть детектор лжи - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Степень знакомства с лжецом

В большинстве исследований, посвященных распознаванию обмана, наблюдателей просят распознавать ложь, сообщаемую людьми, которых они не знают. Хотя такое часто имеет место и в реальных жизненных ситуациях (например, при оценке высказываний продавцов или политиков), многие ситуации предполагают распознавание лжи, сообщаемой людьми, с которыми мы знакомы. Представляется разумным предположить, что нам легче распознать ложь знакомых нам людей, чем незнакомцев. Так, например, мы лучше представляем себе естественное поведение людей, которых мы знаем, а потому способны заметить даже незначительные изменения в их поведении. Исследования регулярно свидетельствуют о том, что люди начинают лучше распознавать правду и ложь, после того как они получают представление об искреннем поведении человека, которого им предстоит оценить (Brandt, Miller, Hocking, 1980а, b, 1982; Feeley, deTurck & Young, 1995). В частности, Фили и его коллеги ознакомили часть наблюдателей с материалами предварительных интервью, проводимых с людьми, которых им предстояло оценить в ходе выполнения задачи по распознаванию обмана. Уровень точности этих наблюдателей был значительно выше (72 %), чем уровень точности наблюдателей (56 %), которым не показывались предварительные интервью перед выполнением экспериментальной задачи.

Однако О'Салливан и его коллеги (O'Sallivan, Ekman & Friesen, 1988) обнаружили, что сообщения, фигурирующие в ходе предварительных интервью, помогали наблюдателям только в том случае, если они были правдивыми. Исследователи утверждают, что поскольку наблюдатели склонны полагать, что наблюдаемое ими поведение является искренним (эвристика доступности), они более склонны считать первоначально продемонстрированное поведение (то есть поведение на предварительных интервью) искренним, а не лживым. Если первоначально наблюдаемое поведение фактически было искренним, то впоследствии поведение, отличающееся от первоначально наблюдаемого, легче идентифицировать как лживое. Но если первоначально наблюдаемое поведение фактически являлось лживым, но было расценено как искреннее, то увеличивается вероятность того, что впоследствии при оценке поведения, отличающегося от первоначально наблюдаемого, будут допущены ошибки.

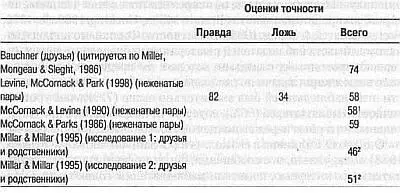

Предположение о том, что ложь друзей или интимных партнеров легче распознать, чем ложь незнакомых людей, не подтверждается (табл. 3.4). Средний уровень точности в исследованиях, перечисленных в табл. 3.4, составил 58 %, что лишь незначительно превышает средний уровень точности, полученный при оценке незнакомых людей (56,6 %; см. Приложение 3.1). Миллер, Монго и Слейт (Miller, Mongeau & Sleight, 1986) упоминают об исследовании, проведенном Баухнером (Bauchner) и свидетельствующем о том, что друзья распознавали ложь друг друга в 74 % случаев. Столь высокий уровень точности, насколько мне известно, никогда не фиксировался в исследованиях с участием незнакомых людей. Однако эти результаты не удалось повторить в ходе других исследований.

Таблица 3.4. Оценка точности непрофессиональных наблюдателей при оценке друзей и интимных партнеров

1 Все исследуемые группы в совокупности.

2 Группы с условием предъявления голосовой и видеоинформации.

Буллер и его коллеги (Buller, Strzyzewski & Comstock, 1991а) не обнаружили различий в уровне точности, когда наблюдатели оценивали правду и ложь, сообщаемую друзьями и незнакомыми людьми. Миллар и Миллар (Millar & Millar, 1995) обнаружили, что наблюдатели были менее точны при оценке своих друзей (46 % попадания, hit rate), чем при оценке незнакомцев (54 % попадания).

Комадена (Comadena, 1982) не обнаружил различий в уровнях точности при оценке друзей или интимных партнеров.

В серии исследований Маккорнак и Ливайн показали, что даже ложь, сообщаемую интимными партнерами, трудно распознать (см. также табл. 3.4). Они объясняют этот факт тем, что, по мере того как отношения становятся все более близкими, у партнеров формируется ярко выраженная тенденция оценивать друг друга как правдивых людей, так называемая эвристика реляционной погрешности в пользу истины (Levine, McCornack & Park, 1999). Маккорнак и Парке разработали и протестировали модель, объясняющую это явление (описана в книге: Levine & McCornack, 1992). Как только отношения между двумя людьми начинают быстро развиваться, также начинает расти их уверенность в том, что они способны распознать ложь друг друга («Я очень хорошо знаю этого человека, поэтому я могу сказать, когда он/она лжет»). Высокий уровень уверенности приводит к представлению о том, что другой человек, возможно, не осмелится солгать («Ему/ей лучше поостеречься; я почувствую любую его/ее ложь»). Это приводит к тому, что человек вкладывает все меньше и меньше усилий в попытки выяснить, лжет ли другой человек («Я могу особенно не беспокоиться, мой партнер мне все равно не солжет») (Stiff, Kim & Ramesh, 1992).

Очевидно, что чем меньше усилий индивид вкладывает в попытки распознать ложь, тем легче обмануть этого человека. Однако результаты этих исследований кажутся противоречащими результатам, полученным Де Пауло и Кэши (De Paulo & Kashy, 1998) в исследовании по анализу дневников. В ходе этого исследования (уже описанного в главе 1) они обнаружили, что ложь, сообщаемая близким людям, раскрывается значительно чаще, чем ложь, сообщаемая людям, к которым лжец не испытывает близких чувств. Возможное объяснение этого противоречия состоит в том, что в экспериментальном исследовании Маккорнака и Ливайна наблюдателям приходилось сосредоточивать свое внимание на невербальном поведении своих партнеров, чтобы распознать ложь, и полученные ими результаты показывают, что наблюдатели не слишком хорошо справляются с этой задачей. В реальной жизни, однако, люди не ограничены наблюдением за поведением других, и они часто имеют возможность проверить, действительно ли им говорят правду. Вполне возможно, что участники исследования Де Пауло обнаруживали ложь, сообщаемую своими близкими, путем проверки этой информации.

Чехел и Кэссиди (Chahal & Cassidy, 1995) показывали социальным работникам, школьным учителям и студентам видеозаписи детей (восьмилетнего возраста), которые либо лгали, либо говорили правду. По отношению к каждому ребенку наблюдатели должны были решить, лгал он или нет. Согласно гипотезе исследователей, социальные работники и учителя должны были лучше справиться с задачей по распознаванию лжи, чем студенты, потому что они имели больший опыт общения с детьми. Гипотеза исследователей не подтвердилась, но при этом они обнаружили, что наблюдатели, у которых есть собственные дети, лучше распознавали ложь (они распознали 82 % лжи), чем наблюдатели, не имеющие собственных детей (они распознали 52 % лжи). Это свидетельствует о том, что наличие собственных детей облегчает задачу по распознаванию детской лжи.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: