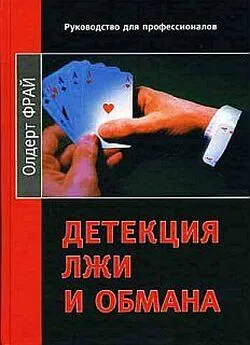

Олдерт Фрай - Ложь. Три способа выявления. Как читать мысли лжеца. Как обмануть детектор лжи

- Название:Ложь. Три способа выявления. Как читать мысли лжеца. Как обмануть детектор лжи

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:«Прайм-ЕВРОЗНАК»

- Год:2006

- Город:Санкт-Петербург

- ISBN:5-93878-278-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Олдерт Фрай - Ложь. Три способа выявления. Как читать мысли лжеца. Как обмануть детектор лжи краткое содержание

Почему люди лгут? Как распознать ложь и обман в поведении и речи человека? Эти фундаментальные вопросы находят свое решение на страницах предлагаемого руководства. Без сомнения, эта книга — самый важный за последние годы вклад в теорию и практику психологии лжи и обмана. Впервые так полно и ясно представлены исследования психологических и физиологических показателей правдивого и лживого поведения и речи, а также — фактология использования метода детекции лжи и обмана с помощью полиграфа («детектора лжи»). Эта книга принесет пользу всем, кто должен знать, говорят ли окружающие правду, и иметь практическое руководство, чтобы обеспечить себе это знание — для социальных и юридических психологов, криминалистов, политических консультантов и адвокатов.

Ложь. Три способа выявления. Как читать мысли лжеца. Как обмануть детектор лжи - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Проблемы безошибочного узнавания сфабрикованных историй

К сожалению, авторы большинства полевых исследований, результатами которых мы сегодня располагаем, не представили никаких данных о том, насколько точно экспертам удавалось отличить правдивые сообщения от ложных. В полевом исследовании Эспли-на и его коллег достоверные и сфабрикованные утверждения нигде не перекрывались, в результате чего коэффициент попадания в этой работе составил 100 %. Тем не менее с методологической точки зрения это исследование не выдерживает никакой критики, в связи с чем мы не можем считать надежными полученные авторами данные. Показатели точности, полученные в ходе лабораторных экспериментов, свидетельствуют о том, что, стараясь классифицировать правдивые и лживые утверждения свидетелей, эксперты нередко приходят к ошибочным заключениям, особенно когда им предстоит оценить рассказы лжецов. В большинстве исследований показатель точности варьирует от 65 до 75 % (когда уровень случайного попадания составляет 50 %), из чего следует, что частота ошибочных заключений составляет 25–35 %. В этих случаях мы по ошибке причисляем лжецов к категории людей, говорящих правду. Такой колоссальный процент ошибок в классификации достоверных и фальсифицированных сообщений поистине потрясает, если предположить, что он показывает, как часто мы допускаем подобные ошибки в реальной жизни.

Нам неизвестно, отражают ли данные лабораторных экспериментов истинное положение вещей, и ми не можем судить о том, свойственна ли экспертам, проводящим ОВУ в реальной жизни, аналогичная тенденция принимать сфабрикованные истории за подлинные. Впрочем, давайте предположим, что данные, полученные в лабораторных условиях, в полной мере отражают ситуацию в реальной жизни и что экспертам по ОВУ свойственно верить в лживые утверждения. Эта тенденция не может не возыметь самые серьезные последствия. В реальной жизни метод ОВУ, как правило, применяется в ходе следственных мероприятий для оценки сообщений свидетелей или жертв. Ошибка такого рода может привести к тому, что невиновный человек будет осужден за преступление, которого он не совершал, так как сфабрикованные показания свидетеля эксперты опрометчиво примут за достоверные. Осуждение невиновного считается недопустимым, по крайней мере в западном законодательстве, в основу которого положен принцип о том, что лучше оправдать 10 преступников, чем осудить одного невиновного. Поэтому, прежде чем ставить вопрос о принятии данных ОВУ в судах в качестве доказательств, необходимо добиться более высокого уровня точности в выявлении сфабрикованных утверждений.

Что такое «правда»?

Вряд ли стоит удивляться, что результаты проведения процедуры КАУК, направленной на узнавание лжи, характеризуются относительно низким уровнем попадания, учитывая тот факт, что КАУК предназначена не для того, чтобы обнаруживать ложь, а для того, чтобы удостоверять правду. Однако возникает вопрос: «Что же такое правда?» Предположим, что некто стал жертвой сексуального насилия и затем ярко и подробно рассказал об этом происшествии но по ошибке обвинил в этом преступлении совершенно невиновного человека. Вполне вероятно, что эксперты поверят в эту историю, принимая во внимание, как много ярчайших подробностей описывает жертва. Если, вынося свой вердикт, суд будет основываться на заключении экспертов, то не исключено, что ни в чем не повинный человек будет осужден за страшное преступление.

Кроме того, нередко бывает, что человек убежден в том, что стал свидетелем некоего события, он в мельчайших подробностях помнит все происшедшее, хотя на самом деле его воспоминания касаются совершенно другого события. В качестве убедительнейшего примера можно упомянуть одно недавнее исследование (Crombag, Wagenaar & Van Koppen, 1996). В его основу легло реальное событие, когда 4 октября 1992 года в Амстердаме (Нидерланды) грузовой «Боинг- 747» врезался в одиннадцатиэтажное жилое здание. Голландское телевидение широко освещало эту ужасную национальную трагедию, показывая, как пожарные расчеты борются с пламенем и спасают людей из рушащегося здания. Эта катастрофа была центральной новостью того периода, поэтому по прошествии нескольких дней в стране не осталось ни одного человека, который не знал бы — или не думал, что знает, — всех подробностей случившегося. Во всех программах новостей телевидение показывало только то, что произошло после крушения; саму катастрофу не освещали ни по телевидению, ни по радио. Однако 61 (66 %) из 93 студентов, принимавших участие в исследовании, на вопрос «Видели ли вы по телевизору, как самолет врезался в здание?» ответили утвердительно. Многие участники сообщили подробности телевизионной записи момента крушения самолета. Например, 41 студент вспомнил, что в «виденном» им репортаже самолет обрушился на дом вертикально сверху, а 14 студентов были убеждены, что видели по телевизору, что самолет загорелся еще до крушения. Итак, у многих участников этого исследования сохранились очень яркие и подробные воспоминания о событии, которое они никогда не видели, но которое, по их убеждению, произошло у них на глазах.

Джонсон, Хаштруди и Линдсей (Johnson, Hashtroudi & Lindsay, 1993) описывают телевизионную программу канала SBC, в которой президент Рейган рассказывал бойцам военно-морского флота историю о геройском поступке, совершенном, по его мнению, одним американским летчиком. Тем не менее никаких данных об этом геройском поступке или чем-либо подобном так и не было обнаружено, зато рассказанная им история поразительно напоминала сцену из кинофильма Даны Эндрюс, вышедшего на экраны в 40-х годах.

Общеизвестно, что у детей иногда возникают очень яркие и живые фантазии [8] Одна из причин того, что, по сравнению со взрослыми, детям сложнее отличить реально происшедшие события от воображаемых, заключается в том, что они еще не прибегают к уловкам, которыми пользуются взрослые. Предположим, вы проводите рождественские каникулы на Средиземноморском побережье вместе со своей семьей. Вы несколько раз обсуждали с членами вашей семьи перспективу пойти купаться, но ни разу так и не решились на это, ведь на улице зима и слишком холодно, чтобы купаться в море. Пару лет спустя к вам в гости приходят друзья и расспрашивают вас, купались ли вы в море в тот раз, когда проводили рождественские каникулы на средиземноморском курорте. Взрослым будет легче ответить на этот вопрос, чем детям, потому что они отчетливо понимают, что никогда бы не решились зимой купаться в море.

.По сравнению со взрослыми дети чаще испытывают затруднения, связанные с контролем над реальностью, — то есть иногда они путают события, происшедшие на самом деле, и ситуации и сцены, разворачивавшиеся только в их воображении (Foley & Johnson, 1985; Johnson & Foley, 1984; Markham, 1991; Parker, 1995). Сеси и его коллеги просили детей в возрасте от 3 до 6 лет представить себе ряд событий, в том числе такие, которые никогда с ним не происходили, например падение с трехколесного велосипеда и заноза в ноге (негативные события) и путешествие на воздушном шаре в компании одноклассников (положительное событие) (Ceci, Loftus, Leichtman & Bruck, 1994). Каждую неделю исследователи проводили интервью с этими детьми, расспрашивая их о тех событиях, которые они себе представляли.

Интервал:

Закладка: