Жак Лакан - Образования бессознательного (1957-58)

- Название:Образования бессознательного (1957-58)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Логос

- Год:2002

- Город:Москва

- ISBN:5-8163-0037-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Жак Лакан - Образования бессознательного (1957-58) краткое содержание

Структуры остроумия в учении Фрейда

Образования бессознательного (1957-58) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Если фрейдовский опыт чему-то действительно научил нас, так это тому, что законами этими мы предопределены, как образности ради, справедливо ли, нет ли, обычно говорят, на всю глубину нас самих, — а выражаясь скромнее, предопределены на уровне того, что расположено в нас по ту сторону наших собственных о себе понятий, по ту сторону тех представлений, которые мы сами способны о себе составить, на которые мы опираемся, за которые худо-бедно цепляемся, которые спешим порою, немного преждевременно, выставить в выгодном свете, говоря о синтезе, о личности в ее цело-купности, то есть используя термины, которые — не забудьте — как раз фрейдовским опытом и оспариваются.

На самом деле Фрейд учит нас видеть — и я должен поместить это на фронтиспис своих лекций — ту дистанцию, ту бездну, которая пролегает между строением желания и строением наших потребностей. И если в конечном счете фрейдовский опыт вновь нашел себе опору в метапсихологии потребностей, это, ясное дело, еще ничего не доказывает. Более того, это даже можно счесть неожиданным, если вспомнить о том, что с самого начала выступало как несомненное. Ведь как ни крути, а весь аналитический опыт, основы которого были определены и заложены Фрейдом, неизменно демонстрирует нам, в сколь огромной мере структура желаний определена чем-то иным, нежели потребности. Потребности доходят до нас преломленными, разбитыми, расчлененными, и выстроены они не чем иным, как механизмами сгущения, смещения и т. д., выстроены согласно проявлениям психической жизни, в которых они отражаются-я'которые предполагают, в свою очередь, наличие других посредников и механизмов — тех самых, в которых мы узнаем некоторые из тех законов, к которым в конце этого года нам предстоит подойти и которые мы назовем законами означающего.

Законы эти господствуют здесь, и в остроте предстает нам один из случаев их использования — использование их в игре остроумия, остроумия с тем вопросительным знаком, которого введение этого термина требует. Что такое остроумие? Что такое, по-латыни, ingenius? Что такое, по-испански, ingénia, коли уже случилось мне на понятие это сослаться? Что представляет собой то бог весть что, которое здесь вмешивается и которое к функции суждения никак не сводится? Мы не сможем определить его место, пока не артикулируем и не проясним способы, которыми оно действует. Каковы эти способы? И на что они, в конечном итоге, нацелены?

Мы уже обращали ваше внимание на двусмысленность различия между остротой и оговоркой, двусмысленность принципиальную и в каком-то смысле конститутивную. Происходящее может быть, в зависимости от ситуации, либо обращено в ту своего рода психологическую случайность, которую представляет собой оговорка и которая без фрейдовского анализа так и осталась бы для нас загадкой, либо, напротив, подхвачено и признано выслушиванием со стороны Другого на уровне собственной своей означающей ценности — той, которую получил, к примеру, парадоксальный, скандальный неологизм фамиллионъярно. Означающая функция, этому слову свойственная, состоит в указании не просто на то или это, а на нечто им в своем роде потустороннее. То фундаментальное, что здесь означается, не связано исключительно с тупиками, в которые упираются отношения субъекта с его родственником-миллионером. Речь идет о неких отношениях, которые не удались, о том, что вводит в постоянные человеческие отношения нечто принципиально тупиковое. Беда в том, что ни единое желание не может быть Другим принято и признано, не став жертвой различных фокусов, которые особым образом его преломляют и превращают его в нечто иное, нежели он сам, в предмет обмена — короче говоря, с самого начала обрекают процесс требования на неизбежность отказа.

Я позволю себе дать вам представление об уровне, на котором проблема перевода требования в чреватое последствиями высказывание ставится, прибегнув к помощи анекдота, который, как бы забавен и остроумен он ни был, говорит о вещах, от которых простым смешком не отделаться. Анекдот этот, который вы все, безусловно, знаете, рассказывает о встрече мазохиста с садистом: "Сделай мне больно!" — говорит первый из них второму. "Ни за что!" — отвечает тот.

Я вижу, вам не смешно. Это неважно. Некоторые все-таки смеются. Я, впрочем, рассказал этот анекдот не для того, чтобы вас рассмешить. Прошу лишь заметить, что история эта наводит нас на мысль о чем-то таком, что разворачивается на уровне, на котором об остроумии уже речи нет. И в самом деле — кому, казалось бы, проще найти друг с другом общий язык, нежели садисту и мазохисту? Оно так и есть — но, как показывает эта история, при одном условии: они друг с другом не разговаривают.

Ведь садист отвечает ни за что! отнюдь не из вредности. Ответ его продиктован самой его садистской природой. И поскольку разговор начат, отвечать ему приходится на уровне речи. Таким образом, при переходе на уровень речи то самое, что должно было бы, при условии, что никто ничего не говорит, привести к глубочайшему взаимопониманию, порождает то, что я только что называл диалектикой отказа — диалектикой, необходимой для сохранения в его сущности требования того, что заявляет о себе посредством речи.

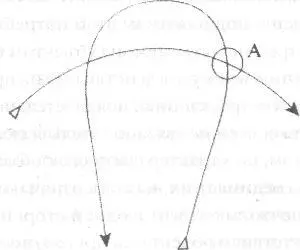

Другими словами, на схеме наблюдается симметрия между двумя элементами цепи: петлей закрытой, которая является замкнутым контуром дискурса, и петлей открытой. От субъекта исходит нечто такое, что, встречаясь в пункте А со стрелочным разветвлением, замыкается на себя в качестве артикулированной фразы, в качестве кольца дискурса. Зато в случае, если то, что заявляет о себе в качестве требования, нарушает принципиальную симметрию, о которой я говорил, замыкая свою потребность на объект своего желания непосредственно, то она приходит, в конечном итоге, кнет.'. Можно сказать, что потребность, если мы поместим ее в пункт "дельта прим", с необходимостью встречается со стороны Другого с тем ответом, который мы называем на данный момент отказом.

Это, кстати, говорит о том, что нам стоит внимательнее разобраться в том, что предстает здесь как парадокс, который наша схема помогает разве что очертить. Мы продолжим теперь цепь наших рассуждений относительно остроты в различных ее фазах.

Итак, сегодня я начинаю разбор фазы метонимической.

Чтобы сразу создать у вас о ней определенное представление, я привел вам пример в форме истории, чье отличие от истории с фамиллионером для вас очевидно. Я имею в виду разговор Генриха Гейне с поэтом Фредериком Сулье, человеком приблизительно его поколения, — разговор, приведенный в книге Куно Фишера и в свое время, я полагаю, получивший широкую известность. В салоне вокруг пожилого господина в ореоле финансового могущества толпится многочисленная публика. "Глядите, — говорит Фредерик Сулье поэту, лишь немного его старшему, чьим почитателем он являлся, — глядите, как XIX столетие поклоняется золотому тельцу". На что Генрих Гейне, окинув предмет, на который обратили его внимание, презрительным взглядом, ответил: "Да, но этот, по-моему, уже вышел из телячьего возраста".

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: