Наталия Пылаева - Преодоление трудностей учения: нейропсихологический подход

- Название:Преодоление трудностей учения: нейропсихологический подход

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:046ebc0b-b024-102a-94d5-07de47c81719

- Год:2008

- Город:СПб.

- ISBN:978-5-91180-958-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Наталия Пылаева - Преодоление трудностей учения: нейропсихологический подход краткое содержание

В пособии раскрывается нейропсихологический подход к профилактике трудностей учения, построенный на принципах школы Л. С. Выготского – А. Р. Лурия. Оно содержит общие основания работы, конкретные методы и примеры преодоления разных видов трудностей обучения, обусловленных недостаточной сформированностью различных психических функций. Особое внимание уделено развитию умения детей планировать и контролировать свои действия, успешно перерабатывать зрительную и зрительно-пространственную информацию. Все методы были апробированы в Центре психолого-медико-социального сопровождения детей и подростков Московского департамента образования и Центре лечебной педагогики и показали высокую эффективность при групповой и при индивидуальной работе с детьми.

Данное учебное пособие позволит будущим психологам, воспитателям и педагогам овладеть теорией и ознакомиться с методами развивающего и коррекционно-развивающего обучения.

Издание адресовано психологам, воспитателям, педагогам групп подготовки к школе и классов коррекционно-развивающего обучения, логопедам, дефектологам. Оно может быть использовано также и родителями, желающими понять, как научить детей учиться, как предотвратить возможные школьные трудности.

Рекомендовано Советом по психологии УМО по классическому университетскому образованию в качестве учебного пособия для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению и специальностям психологии

Преодоление трудностей учения: нейропсихологический подход - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Перейдем к использованию методик «Сложи фигуру» в корекционных целях. Для этого рассмотрим варианты заданий, редлагавшихся Насте И.

Девочка, наряду со школьными уроками, посещала индивиуальные и групповые (группа от 2 до 6 человек) занятия с нейропсихологом. Программа работы с учителем (Э. В. Золотарева) нейропсихологом (Н. М. Пылаева) включала комплекс методик, направленных на коррекцию и развитие зрительно-пространственных функций. В него входили задания на отработку схемы тела, на ориентировку в классе, игровой комнате, в пространстве стола и листа, а также блок заданий на перцептивное моделирование «Сложи фигуру».

Указанный блок заданий был направлен на составление целого изображения из частей: это могли быть изображения предметов, сюжетов, геометрических фигур, ранжированных по перцептивной сложности. Существенно отметить, что сходные задания применяются и для развития зрительно-вербальных функций (Пылаева, Ахутина, 1995; см. также главу 6 части 2). Методики различаются прежде всего выбором материала: для развития зрительно-пространственных функций материалом служат изображения тех объектов, для восприятия которых ключевыми выступают пространственные характеристики.

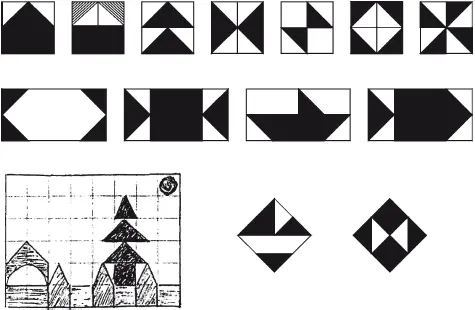

Первый, самый простой, вариант предполагал складывание из деталей, а затем и карточек (по типу плоскостного варианта методики Кооса) изображений реальных объектов: дома, елки, бабочки, цветка (рис. 4.2.3). Сначала отрабатывалось складывание фигуры по образцу; если оно было успешным, за ним следовало складывание по памяти; затем рисование фигуры. Если предъявление образца не приводило к успеху, то ребенку предлагалось обвести образец (тем самым приготовить шаблон), затем сложить фигуру по шаблону.

После отработки складывания по шаблону и без него следовали выполнение задания по памяти и рисование. Изготовление шаблона практиковалось также и в случае успешного складывания для закрепления конструктивной деятельности в графических заданиях: он служил опорой для рисования фигуры.

Графические задания требовали вычленения ключевых точек, нахождения их местоположения в соответствующих по размеру рамках и на листочке, разграфленном в клеточку, как в школьной тетради.

Второй набор заданий предполагал переход от складывания отдельных реальных объектов к изображению сюжета. Это реализовывалось с помощью пластмассовых кубиков, укрепляемых

Рис. 4.2.3.Образцы заданий «Сложи фигуру»

на панели со штырьками (кубики наряду со сплошной закраской имели и прямую, и закругленную линию разделения цветов, как в плоскостном варианте методики Кооса). Дети изображали домик, забор, елку, грибок, солнце. Складывание фигур и геометрических деталей по типу «плоскостного Кооса» представляет более сложную перцептивную деятельность по сравнению со складыванием фигур из конкретных частей (часть крыши, часть елки и т. п.). Оно требует более детального анализа образца и предварительного ориентирования элементов.

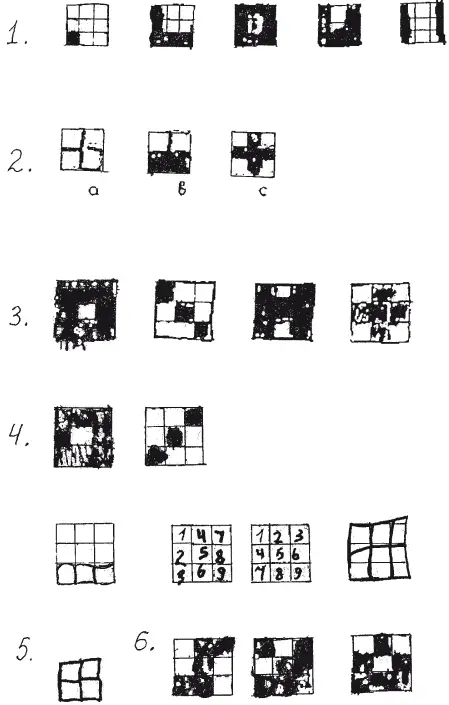

Третий набор заданий – адаптированная нами методика «Черные и белые квадраты». С одной стороны, она была сложнее предшествующих, поскольку рамка содержит 9 ячеек, в отличие от предыдущих, где, как правило, 4. С другой стороны, она несколько проще, поскольку составляющие фигуру элементы – целостные одноцветные квадраты (без деления на два цвета, как в ранее используемых кубиках). Переход к перцептивно более сложным фигурам удачно сочетается с более простым видом деятельности – вкладыванием в рамку крупных деталей с удобной ручкой. Это разнообразит дидактический материал, позволяя перейти от пластмассовых деталей, карточек, кубиков на панели к новым объектам.

При применении методики «Черные и белые квадраты» в коррекционных целях, как и в предыдущих заданиях, использовался широкий набор выполняемых действий:

♦ анализ рамки и образца;

♦ построение фигур по образцу и по памяти;

♦ поиск соответствующего выстроенной фигуре образца;

♦ выстраивание фигуры по образцу меньшего размера;

♦ графическое воспроизведение рамки и образца меньшего размера на листе в клеточку; при затруднениях – анализ построения рамки, вычленение и перенесение опорных точек;

♦ обведение контура фигуры, выполняемого самостоятельно или по намеченному педагогом пунктиру, раскрашивание фигуры;

♦ складывание фигуры из элементов меньшего размера (1 х 1 см).

Кроме варьирования размеров образца, может меняться и его положение: в горизонтальной или вертикальной плоскости.

Рассмотрим, как протекала работа по этой методике с Настей И.

Вначале шло знакомство с рамкой, девочка снимала все панели, пересчитывала количество клеток, определяла количество клеток с каждой стороны, находила центральную клетку, ряд сверху, ряд снизу, затем ряд слева, ряд справа. По аналогии с действиями на уроках в классе она находила левую верхнюю клетку, правую верхнюю клетку и т. д.

Затем предлагался нулевой образец. Девочка отвечала на вопросы: «Черный квадрат сверху или снизу? Справа или слева?». После вербального анализа образца девочка находила соответствующее место в рамке и накладывала панель. Далее педагог предъявлял на листе бумаги рамку меньшего размера и просил найти ту же позицию в ней. Соответствующая клеточка обводилась и раскрашивалась. Аналогично выполнялись фигуры 1, 2 и 3 (рис. 4.2.4).

Затем девочку попросили самостоятельно построить эти фигуры в большой рамке, и она успешно построила их и фигуру 4.

Рис. 4.2.4.Копирование фигур Настей И.

В следующем задании на копирование, в целом правильно воспроизведя образец, Настя заштриховывала неточно, игнорируя структуру рамки (см. рис. 4.2.4).

Более грубые ошибки выявились при выполнении пробы 14. Хотя девочка правильно сложила фигуру, при переходе к графическому выполнению задания она сначала рисовала крест фрагментарно, затем при попытке заштриховать теряла структуру (см. рис. 4.2.4, фигура 2 а, b). Чтобы добиться правильного выполнения, педагог вновь возвращался к развернутому совместному анализу образца и после обсуждения отмечал пунктиром контуры фигуры, которую девочка заштриховывала (см. рис. 4.2.4, фигура 2 с).

На следующем этапе сохранялось предварительное выстраивание фигур, а структура графической части задания менялась за счет повышения самостоятельности ученицы.

Для работы выбирались легко семантизируемые фигуры: буквы «О» и «Н», «лестница», знак «плюс». Фигуры 1 и 3 (буквы «О» и «Н») предполагали вычленение пустых клеток, две другие – заштрихованных.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: