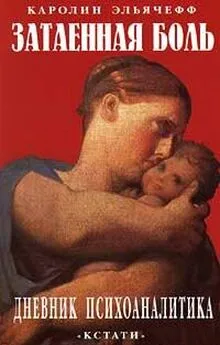

Каролин Эльячефф - ДОЧКИ-МАТЕРИ. Третий лишний?

- Название:ДОЧКИ-МАТЕРИ. Третий лишний?

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Каролин Эльячефф - ДОЧКИ-МАТЕРИ. Третий лишний? краткое содержание

Фундаментальный труд известных французских психоаналитиков К.Эльячефф и Н.Эйниш всесторонне освещает извечные проблемы семейных отношений и в первую очередь – все аспекты и тонкости взаимоотношении матери с дочерьми, анализируя их на примерах классической и современной литературы (произведений О. Бальзака, Г.Флобера, Г. де Мопассана, Л.Толстого, В.Набокова, А.Моруа, Ф.Саган и многих др.), а также таких знаменитых фильмов, как «Самая красивая», «Осенняя соната», «Пианино», «Тайны и ложь», «Острые каблуки», «Пианистка» и др. Издание адресовано не только психологам и психоаналитикам, но и специалистам в области литературы, театра и кино, а также любому читателю, которого интересуют психология и культура человеческих отношений.

Издание осуществлено в рамках программы "Пушкин" при поддержке Министерства иностранных дел Франции и посольства Франции в России.

ДОЧКИ-МАТЕРИ. Третий лишний? - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Все наше исследование подтверждает гипотезу, которая вдохновила на написание этой книги: существуют специфические отношения матери и дочери, не сводимые к отношениям матери и ребенка в целом. Осталось только перечислить основания для такого утверждения.

Ни в малейшей степени мы не можем опереться на существующие ныне теории, за исключением нескольких отдельных и эклектичных заимствований. Так как, несмотря на то, что объект наших исследований представляет повышенный интерес, он на удивление мало изучен. В противоположность многочисленным исследованиям о материнстве, о родственных связях, женственности или женской сексуальности, практически не существует, как мы убедились на примере платонического инцеста (который даже больше, чем просто не замечается), размышлений, в частности психоаналитических, об отношениях матери и дочери.

К этому первому «пробелу», несомненно, обязанному своим происхождением «андроцентризму», прибавляется второй: замалчивание идентициональной проблематики, которую авторы психоаналитических теорий, унаследованных от Фрейда, имеют склонность постоянно подменять проблематикой сексуальности. Как подчеркивал этнопсихолог Жорж Девере: «Мужчине достаточно просто видоизменить эмоциональное содержание своих инициальных отношений, сексуализировав его. Женщина, напротив, в значительно большей степени вынуждена следовать окольным, извилистым путем: ей необходимо стать самой собой, чтобы отличаться от того, кто составлял объект ее (первой) любви. Другими словами, она должна завершить свою самореализацию... [...] Говоря кратко, созревание и возмужание мальчика представляют собой не что иное, как сексуальные изменения его инициального эмоционального отношения к женщине, независимо от самого объекта, тогда как от девочки требуется, чтобы задолго до сексуализации своего отношения к «тотальному объекту» ею была произведена идентификация с первым объектом, проинвестированным либидо – со своей матерью» [54] Жорж Девере. «Женщины и миф», 1982.

.

Наконец, третий пробел состоит в более чем систематическом игнорировании вопроса идентичности, даже когда появляется насущная необходимость его разрешить, особенно в связи с проблемами самоидентификации, а для девочки – идентификации с матерью. Так, например, классические интерпретации женской гомосексуальности до последнего времени исключительно связывали с проблемой фиксации на матери, ограниченно принимая во внимание данные по этому вопросу, которые сегодня весьма далеки от того, чтобы подтверждать убедительность таких предположений. Процесс формирования идентичности протекает для девочки через стадию самоидентификации с матерью. Как бы это ни было банально, необходимо признать, что недостаточно простой принадлежности к тому же полу, что и мать, чтобы процесс идентификации исходил от самой дочери. Но концентрация предположений в измерении идентичного рискует привести к замалчиванию другого измерения, симметричного, а именно той идентициональной работы по дифференциации, которая необходима, чтобы дочь могла выстроить себя не по образу и подобию другого, а по образу самой себя, такой, какая она есть на самом деле [55] Об этом классическом различии в философских теориях между идентичностью idem (по сходству) и идентичностью ipse (по отличию) более подробно см.: Натали Эйниш «Положение женщины».

.

Однако идентификационное измерение особенно важно для дочери, которая в противоположность мальчику должна, чтобы стать самой собой, отделиться от идентификационного объекта того же пола. Достаточно просто обратить внимание на то измерение идентичности, которое отвечает за различия, чтобы понять с каким количеством трудностей может столкнуться дочь, которая должна выстроить собственное чувство идентичного по аналогии с другой личностью, отделившись от нее, чтобы избегнуть захвата своей личности, однако не идентифицируя себя с противоположным полом, и все это необходимо согласовать с чувством любви к собственной матери...

Вопрос о разделении крайне редко становится центральным в психоаналитических построениях. В Соединенных Штатах детский психиатр Маргарет Малер сконструировала вокруг этого понятия теорию развития ребенка, согласно которой ребенок сначала находится на стадии, где познает симбиоз, а затем следует фаза отделения, которую она назвала «разделение-индивидуация». Наконец, совсем недавно американский психоаналитик Джессика Бенджамин вновь подвергла проработке проблематику идентичности в психоанализе, проникнув в неизведанное прежде пространство «взаимного узнавания, то есть насущной необходимости не только вновь узнать, но и быть узнанным другим», что позволяет определить разницу между «идентификационной любовью» и «любовью эдиповой».

Это проникновение добавляет фрейдовской теории дополнительное измерение, внутреннее по отношению к эдиповой стадии индивидуального развития: оно касается выстраивания идентичности и узнавания, соответствующего дифференционным процессам. Однако, если необходимо принять в расчет, что внутри этого идентиционального измерения существует определенное разделение между процессами идентификации и дифференциации, то мы затрагиваем скорее специфически женскую проблематику. Так как это нечто большее, чем просто борьба за самопознание, которая не ограничивается мужской идентификацией, – женщины «должны столкнуться с парадоксальной необходимостью отделиться от своей матери и одновременно идентифицироваться с ней», как полагает Д. Бенджамин.

Чтобы приблизиться к точному восприятию и пониманию специфических проблем, возникающих в отношениях дочери и матери, недостаточно просто быть женщиной, помимо этого нужно избегать идеализации женственности и добровольно пожертвовать ради стремления познать и понять желанием защитить привычные представления, столь почитаемые, в том числе и на политическом уровне. Это означает признание, что феминизм, в противоположность тому, что можно было бы об этом подумать, далеко не всегда стоял у истоков открытий, касающихся реальности женского существования. В свете того, о чем было сказано выше, можно заметить важность следующего предположения: «Субъективно девочка развивается не вопреки матери, и тем более подавляющему влиянию патриархальных представлений, а скорее как мать и совместно с матерью. [...] Ребенок-девочка из-за принадлежности к тому же полу с самого своего рождения живет в более легкой эмоциональной ситуации. Она начинает свою эмоциональную жизнь во взаимоотношениях с такой же, как она сама, с союзницей» [56] Более подробно см.: Люси Иригарей «Женщины и мужчины: различие идентификационных отношений», коллективно в «Эфезиа», «Место женщин. Цели идентичности и равенства с точки зрения социальных наук». П., 1995.

. Но когда в дальнейшем ей придется столкнуться с необходимостью выбирать между «подавляющим влиянием патриархальных представлений» и «взаимопожиранием матриархальных отношений», еще неизвестно, что окажется хуже.

Интервал:

Закладка:

![Елена Березовская - Дочки-матери [Все, о чем вам не рассказывала ваша мама и чему стоит научить свою дочь]](/books/1097410/elena-berezovskaya-dochki.webp)