Лариса Головей - Психологическая служба в школе

- Название:Психологическая служба в школе

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Знание

- Год:1987

- Город:Ленинград

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Лариса Головей - Психологическая служба в школе краткое содержание

В брошюре рассматриваются вопросы психологического обеспечения школьного обучения, воспитания, профориентации. Даются ориентировочные схемы, анализируются конкретные примеры, которые могут оказать помощь в организации индивидуальной работы с учащимися. Предназначается для лекторов, педагогов школ, ПТУ и широкого круга читателей.

Психологическая служба в школе - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Все эти особенности характеров подростков необходимо знать, для того чтобы вести с ними коррекционную работу.

Программа педагогической коррекции составляется школьным психологом и учителем, а осуществляется педагогами и родителями с помощью школьного психолога.

Основной задачей психолога в коррекционной работе является подход к ребенку с оптимистической гипотезой относительно перспектив его дальнейшего развития и составление реальной программы работы с ним.

Школьный психолог консультирует директора школы, завучей, учителей и родителей по проблемам обучения и воспитания детей; проводит индивидуальные консультации учащихся по вопросам обучения, развития, жизненного самоопределения, взаимоотношений со взрослыми и сверстниками, самовоспитания и т. п.; способствует повышению психологической культуры педагогов и родителей путем проведения индивидуальных и групповых консультаций, участия в педсоветах, общешкольных и классных родительских собраниях.

На первый план в школе выступают задачи оптимизации обучения и воспитания. Под оптимизацией учебно-воспитательного процесса понимается выбор и применение наилучшего для данных конкретных условий варианта обучения, при котором наиболее успешно проходит обучение.

Одним из требований оптимизации учебного процесса является учет реальных возможностей каждого ученика и достижение наилучших результатов в обучении.

Достижение таких результатов становится возможным только при условии изучения психологии школьников, знания индивидуальных особенностей каждого из них. Великий русский педагог К. Д. Ушинский говорил: «Если педагогика хочет воспитать человека во всех отношениях, то она должна прежде узнать его тоже во всех отношениях».

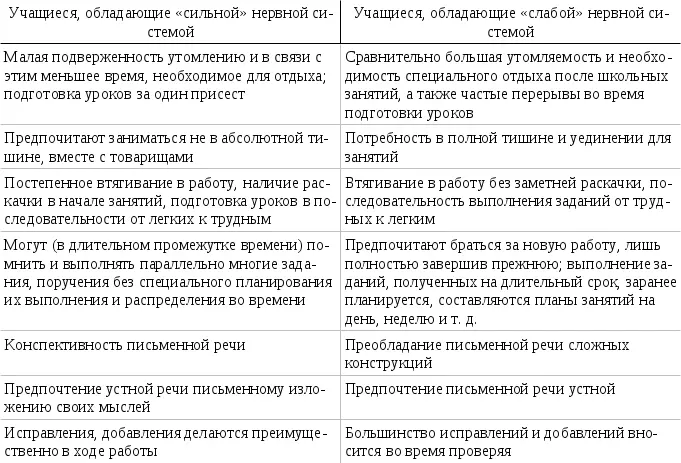

В числе важнейших индивидуальных особенностей могут быть свойства нервной системы, темперамент учащихся. (Описание типов темперамента дано нами в следующем разделе.) Учащиеся, обладающие разными типами нервной системы, могут достичь одинаковой успешности в обучении, однако они будут отличаться способом деятельности, который проявляется в том, как учащийся включается в работу, какова степень его утомляемости, какой объем умственной работы он может выполнять и как переносит нервно-психическое напряжение. Эти особенности старшеклассников изучены А. К. Байметовым [7] См.: Байметов А. К. Некоторые обусловленные силой возбуждения факторы индивидуального стиля в учебной деятельности старшеклассников. — В кн.: Типологические исследования по психологии личности./Под ред. В. С. Мерлина. Пермь, 1967.

и представлены в табл. 1.

Таблица 1

Особенно ярко различия между «сильными» и «слабыми» проявляются в условиях нервного напряжения, возникающего при выполнении контрольных работ и сдаче экзаменов. У «сильных» напряжение повышает тонус умственной деятельности, результаты зачастую лучше, чем в обычных, повседневных условиях. У слабых, наоборот, напряжение ведет к чрезмерному возбуждена дезорганизует деятельность, и эти учащиеся в ситуациях повышенной ответственности (экзамена, контрольной работы) показываю худшие результаты. И здесь, конечно, очень многое зависит от учителя. Необходимо так организовать школьную работу учащегося, чтобы он мог выполнять поставленные перед ним задачи в свойственном ему стиле деятельности. При этом учащиеся со слабым типом нервной системы в большей степени нуждаются в одобрении поддержке, так как условия повышенной ответственности (зачастую даже ответ у доски) вызывают у них страх, напряжение, снижают уверенность в своих силах, чего не наблюдается у представителей сильного типа нервной системы.

По-разному реагируют учащиеся и на оценку. Экспериментальные исследования В. С. Мерлина показали, что отрицательная оценка оказывает на ученика сильное влияние в том случае, если у него сформировано активное положительное отношение к учебе и к школьным делам. На учеников с сильной нервной системой она оказывает стимулирующее влияние, вызывает у них повышенное возбуждение. Слабая же нервная система менее вынослива к действию чрезвычайных раздражителей, отвечает на них запредельным торможением. Этим можно объяснить ослабление работы, растерянность после плохой оценки у таких учащихся. Столь различная реакция учеников на отрицательную оценку требует подбора для них различных педагогических приемов. Отрицательную оценку по отношению к ученику со слабой нервной системой нужно применять осторожнее, всячески смягчать ее негативное влияние. Напротив, по отношению к ученикам с сильной нервной системой можно применять отрицательную оценку в очень энергичной форме и настолько часто, насколько это требуется для повышения его успеваемости.

Одной из проблем школы является проблема неуспевающих и слабоуспевающих учащихся. Изучение слабоуспевающих учеников показало разнообразие форм проявления низкой успешности и комплексный характер се причин. Слабоуспевающие учащиеся в большей мере, чем сильные, зависят от методов преподавания; продвижение их вперед может быть достигнуто только специальной индивидуальной работой. Вместе с тем слабоуспевающие ученики не представляют однородной группы и нуждаются не просто в индивидуальном подходе. Психологические особенности, являющиеся причинами отставания слабоуспевающих в общем развитии, могут существенно различаться у учеников, одинаковых по уровню умственной активности и подвижности, по познавательной мотивации, по сформированности интересов и стратегий и т. д.

Исследование дошкольников, направленное на изучение различных качеств мыслительной деятельности (активности, самостоятельности, подвижности и др.), показало большие различия в уровне их интеллектуального развития. Если своевременно не принимать мер (а как часто это пускают на самотек), то понятно, что недостаточно умственно развитые дети в течение школьного обучения будут все больше и больше отставать от своих сверстников. При умственной нагрузке у слабоуспевающих не наблюдается, например, того подъема частоты сердечной деятельности и уровня кровяного давления как симптома повышенной психофизической активности, который характерен для хорошо успевающих. Недостаточная активность в решении умственных задач, которая часто является следствием безуспешных попыток или отсутствия постоянных требований, сама становится причиной дальнейшего неудовлетворительного развития психических процессов, свойств. Слабоуспевающие учащиеся склонны к уклонению от умственного напряжения, к заучиванию наизусть, к воспроизведению несущественных подробностей и т. д.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: