Геннадий Егоров - Личностное и профессиональное развитие взрослого человека в пространстве образования: теория и практика

- Название:Личностное и профессиональное развитие взрослого человека в пространстве образования: теория и практика

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Изд–во ПСТГУ

- Год:2013

- Город:Москва

- ISBN:ISBN 978–5–7429–0744–2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Геннадий Егоров - Личностное и профессиональное развитие взрослого человека в пространстве образования: теория и практика краткое содержание

Монография посвящена вопросам обеспечения личностного развития в образовании как определяющего фактора развития профессионализма при получении высшего и послевузовского профессионального образования взрослыми, то есть имеющими жизненный опыт людьми. Авторами сделан анализ существующих подходов к решению данных вопросов, предложена модель образовательной среды, учитывающая ценностное содержание образования, а также описан практический опыт реализации данной модели на Факультете дополнительного образования ПСТГУ. Изложение иллюстрировано схемами и таблицами. Главным достоинством книги является то, что все теоретические построения были проверены практическим опытом учебного заведения, в котором авторы занимаются педагогической и административной деятельностью.

Издание предназначено для практических работников образования, связанных в повседневной работе с образованием взрослых, магистрантов педагогических направлений подготовки, а также для всех, интересующихся проблемами антропологии образования, акмеологии, психологии развития и андрагогики.

Личностное и профессиональное развитие взрослого человека в пространстве образования: теория и практика - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Образовательная среда рассматривается как система влияний, условий и возможностей для развития личности в целом и формирования ее в соответствии с определенным образцом (В. А. Ясвин). При этом указанные влияния, условия и возможности определяются социальным и пространственно–предметным окружением, образуемым средой [87, 131]. Социальный компонент представляет собой пространство межличностного взаимодействия между участниками образовательного процесса или встречу образующего и образующегося, при которой происходит совместное построение ими образовательной среды как предмета и ресурса своей образовательной деятельности (В. И. Слободчиков) и может быть обозначен, как способ организации. Образовательная среда является центром образовательного пространства, задавая цели, содержание и организацию образования посредством тех образовательных ресурсов, которые она в себе содержит. В качестве образовательных ресурсов выступают упомянутые элементы социального и пространственно–предметного окружения, которые по определению В. И. Слободчикова представляют собой «содержательные фрагменты культурной деятельности» человечества [131, с. 105], которые, в свою очередь, определенным образом задают не только содержание образовательной среды, но и тип образования или предмет совместной деятельности в составе образовательного процесса.

2.7 Условия для развития в ходе обучения по программам профессионального образования взрослых: требования к образовательной среде

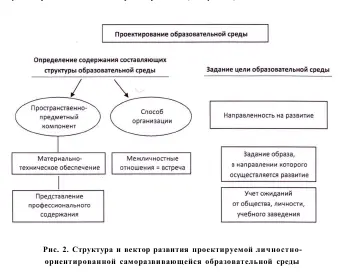

Из представленных в предыдущем разделе определений видно, что структурно образовательная среда может рассматриваться как совокупность трех структурных компонентов: пространственного, предметного и межличностного или, иначе, социального. Помимо структуры, мы должны учитывать вектор развития среды. В нашем случае предполагается проектирование образовательной среды, ориентированной на личностное развитие обучающихся, которое происходит не хаотически, а ориентировано на заранее определенный образ — профессионала, реализующего себя в модусе служения (см. рис. 2).

Для того чтобы образовательная среда отвечала конкретным целям личностного развития по определенному образцу, необходимо, во–первых, чтобы при встрече создавались определенные влияния и условия (возможности), способствующие этому развитию, во–вторых, чтобы привнесенное субъектами в среду предметное содержание как минимум не противоречило заданному образу, а в идеале задавало сам образ для ее формирования. Кроме того, необходимо учитывать, что образовательная среда не может быть задана с полной и окончательной определенностью заранее, так как «среда начинается там, где происходит Встреча (сретенье) образующего и образующегося» (В. И. Слободчиков) [103, с. 105]. В процессе данной встречи начинают выстраиваться связи и отношения, задающие целостность и определенность образовательной среде.

Еще раз повторим утверждение, что профессиональное развитие непосредственным образом связано с личностным развитием и является не только его частью, но и играет в нем определяющую роль. При этом достижение высших уровней развития профессионализма становится возможным в том случае, если профессиональная (и любая деятельность) осуществляется в модусе служения.

Представленный выше обзор имеющихся образовательных моделей и технологий сточки зрения решения задачи развития обучающихся позволяет утверждать, что предлагаемый на сегодняшний день комплекс средств недостаточен для ее решения. Таким образом, не представляется возможным использование готовой образовательной технологии. Однако, как будет показано далее, возможно дополнение традиционных способов организации образования новыми элементами, а также иное (не стандартное) использование уже имеющихся. Последующий текст построен на принципе чередования теоретического обоснования предлагаемого дополнения с последующим описанием формы его реализации на практике.

Прежде всего, обозначим те характеристики образовательной среды, которые в данном случае являются заданными: в качестве обучающихся выступают взрослые люди, сформировавшиеся как личности и обладающие определенным профессиональным опытом и уровнем профессионального развития. Следовательно, наличие у обучающегося определенного уровня субъектности является не только параметром при определении способов организации, но должно быть рассмотрено в качестве существенного ресурсного потенциала среды, который необходимо задействовать при построении образовательного процесса. С другой стороны, — в части способа организации образовательной среды — развитие субъектности представляет собой необходимое условие для построения социального компонента, являясь антропологическим основанием встречи участников образовательного процесса.

Рассмотрим свойство субъектности с двух сторон: с точки зрения требований, ограничений и условий, которые оно порождает при возникновении образовательной среды (при встрече обучающегося и обучающего) и как наличного образовательного ресурса.

В исследованиях, посвященных субъектности [см., например, 2, 3, 31, 70, 78, 103], выделяются следующие ее признаки:

• осознание своей деятельности на всех уровнях (профессиональном, жизненном, личностном);

• самостоятельное целеполагание, предполагающее в том числе планирование и прогнозирование;

• инициативная и интенсивная включенность в деятельность;

• осознание дисбалансов и нарушений в собственном развитии и осознанное стремление к их устранению;

• стремление к саморегуляции на личностном уровне и владение ее приемами (самоконтроль и самокоррекция);

• настроенность на саморазвитие и самообновление как в личностном, так и в профессиональном плане (анализ и структурирование личного опыта и опыта других, упорядочение и интеграция личного опыта и опыта других);

• способность превращать собственную жизнедеятельность в предмет практического преобразования (быть «субъектом собственной деятельности» (В. И. Слободчиков)), делая ее тем самым способом преобразования субъектом самого себя.

Важным следствием субъектности для проектирования образовательной среды является способность человека не только адаптироваться к внешним условиям, но действовать неадаптивно, преобразуя внешние условия (К. А. Абульханова, А. А. Деркач, Е. А. Климов). Способность человека к самоуправляемому поведению, к тому, чтобы делать свою деятельность предметом анализа и изменения, В. И. Слободчиков определяет, как составляющую «родовой специфики человека» [103, с. 12] или «родовую способность человека к преобразованию мира и себя в мире» [там же, с. 51]. Будучи «субъектом собственной жизни» [там же, с. 157], человек проявляет субъектность такого рода в форме активного и целенаправленного преобразования собственной деятельности во всех областях жизни: общественной, профессиональной, личной. Это важное свойство может иметь не только положительные последствия для образовательной среды, но и играть деструктивную роль в случае, если содержание образовательной среды не соответствует ценностным ориентациям одного из ее участников. Его неадаптивная деятельность может привести к деформации или даже разрушению образовательной среды.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: