Геннадий Аверьянов - Руководство по системной поведенченской психотерапии

- Название:Руководство по системной поведенченской психотерапии

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Геннадий Аверьянов - Руководство по системной поведенченской психотерапии краткое содержание

Настоящее руководство представляет науку о поведении, созданную отечественными учеными И.М.Сеченовым, И.П.Павловым, А.А.Ухтомским, Л.С.Выготским, А.Р.Лурия, П.К.Анохиным и др., в применении ее к целям и задачам психотерапии. В книге представлены: структура поведения (на всех его уровнях – от телесного до социального), психические механизмы, принципы психотерапевтической диагностики, богатейший арсенал психотерапевтических техник (упражнения, методы и т. д.), а также рассмотрены вопросы организации психотерапевтической помощи.

Руководство по системной поведенческой психотерапии подготовлено практикующими врачами-психотерапевтами – А.В.Курпатовым и Г.Г.Аверьяновым. Работы проводились на базе Клиники психиатрии Военно-медицинской академии, Клиники неврозов им. И.П.Павлова, Медицинской академии последипломного образования, Городского психотерапевтического центра и Клиники психотерапии (г. Санкт-Петербург). По материалам этих исследований авторами уже опубликовано более сорока научных работ, настоящее полное практическое руководство публикуется впервые.

Руководство по системной поведенченской психотерапии - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Второйэтап (техника «Сортировка»).

1) После предварительного этапа необходимо попросить пациента составить список всех «проблем», о которых он думает в течение дня. Психотерапевт проверяет, чтобы в списке значились все «проблемы», которые были им самим выявлены на предварительном этапе (обычно пациенты склонны не вносить в этот список те свои «проблемы», которые когда дело доходит до «отречения в речи» кажутся им абсурдными и неразрешимыми).

2) Далее пациент с психотерапевтом производят «сортировку» «проблем» на указанные выше четыре группы. При этом психотерапевт настоятельно добивается того, чтобы пациент осознавал, какие «проблемы» не решаемы вовсе, какие решатся и без его участия сами, какие действительно могут подождать, а какие нуждаются в решении в кратчайшие сроки, а главное, могут быть решены в данных условиях. Здесь психотерапевт «держит» основную проблему, должную стать доминантой у данного пациента и выявленную на предварительном этапе, «на сладкое».

3) После того как «проблемы» «отсортированы», психотерапевт снова возвращается к списку и совместно с пациентом перепроверяет его. Задача этой части работы – добиться убежденности пациента в том, что у него есть только одна задача, она решаема и должна решаться немедленно.

4) Наконец, психотерапевт совместно с пациентом прорабатывают конкретный список действий, которые необходимо проделать, с тем чтобы выявленная «проблема» была решена пациентом максимально быстро и полно. Таким образом, через вовлечение в процесс всех «дальних волн» достигается доминантное состояние выявленной основной «проблемы» пациента.

Третий этап (самостоятельная работа).

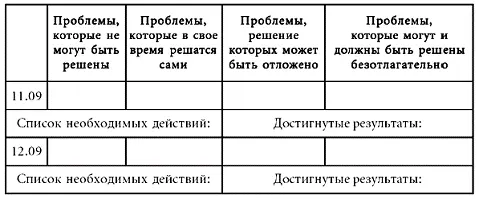

Самостоятельная работа пациента заключается в реализации запланированных действий для решения основной «проблемы». Кроме того, пациент получает на руки бланк следующего содержания:

В клетки таблицы заносятся результаты «сортировки», действия необходимые для выполнения «проблемы» из четвертой колонки, а также достигнутые результаты (решена эта проблема или нет).

Примечание

Настоящая техника может быть модифицирована для случаев, когда психотерапевтом диагностируется «перегрузка цепей» пациента. В этом случае рассматривается не совокупность проблем, а «подходы» и «ракурсы» «проблемы». Они также «сортируются» на существенные и несущественные, учитываемые и неучитываемые, а также на те, что могут быть отложены (до поры до времени), и те, которые требуют фактического участия пациента. Однако в ряде случаев указанная проблема «перегрузки цепи» решается переозначиванием, «отречением в речи» и техниками, которые будут представлены в разделе «речевое поведение».

б) «Объем/Интенсивность»

Психотерапевтическая техника, призванная обеспечить торможение дезадаптивной доминанты (то есть той доминанты, которая не может быть решена или парализует жизненно важную для человека активность), должна удовлетворять нескольким требованиям:

· во-первых, необходимо точно определить потребность пациента именно в этой технике и возможность торможения данным способом выявленной дезадаптивной доминанты;

· во-вторых, должна применяться именно к той доминанте, которая вызывает дезадаптацию пациента, а не к тем ее «посредникам» и «представителям», которые зачастую предъявляются пациентом под видом «основной проблемы»;

· в-третьих, данная техника должна восприниматься пациентом как поведение в отношении поведения.

Для реализации этих требований необходимо соблюсти следующую последовательность действий.

Первый этап (подготовительный).

1) Психотерапевт собирает соответствующую информацию: необходимо убедиться, что основным фактором дезадаптации является избыточность некой доминанты. Для этого важной «обойти» все существенные сферы жизни и деятельности пациента, обращая внимание на то, сколь субъективно значимы другие его «проблемы» и наличествует ли реакция доминанты на «дальние волны». При этом необходимо убедиться, что предъявляемая пациентом «основная проблема» пациента действительно является доминантой и не скрывается ли под ней настоящая но не озвучиваемая им «проблема». Если такая «проблема» определяется, ее необходимо «вскрыть», раскрыть, вербализировать и пройти после этого «полный круг» «проблем» пациента. Если же после такого «раскрытия» пациент будет «сворачивать» разговор к этой вербализированной теперь «проблеме», то можно заключить, что диагностика доминанты-гегемона проведена правильно.

2) Теперь психотерапевт создает соответствующий «модуль» в «картине» пациента: «Проблему не всегда можно решить; бывают случаи, когда ее можно решить только значительно позже (например, нужно дождаться времени, когда назначен суд, если беспокоит предстоящее судебное разбирательство), бывают случаи, когда ее нельзя решить вовсе (например, заполучить других родителей). Однако нельзя допускать, чтобы подобная проблема стала гегемоном, основным лейтмотивом жизни человека и парализовала собой всякую другую жизненно важную его активность. Не решить проблему, но значительно ослабить ее дезадаптивное действие можно с помощью соответствующего метода».

3) Далее психотерапевт создает соответствующий «базис» в «схеме» пациента. Для этого психотерапевт последовательно аргументирует два следующих положения. Во-первых: «Если какая-то неразрешимая проблема не может быть человеком отставлена и становится его гегемоном, то сознание человека сужается, он оказывается не способным адекватно решать новые проблемы, которые неизменно ставит перед ним жизнь, и ломается под их тяжестью». Во-вторых: «Интенсивность любой проблемы можно существенно снизить; если она неразрешима по своей природе, то это ничего не меняет, кроме того, что силы человека высвобождаются для других дел, он получает возможность решать фактические, стоящие перед ним проблемы и двигаться в тех направлениях, которые отнюдь не скрыты от него, если только он способен “видеть”, а сознание его не сужено этой “задачкой без решения”».

4) Наконец, психотерапевт озвучивает сущность техники: «Не бывает проблемы без лежащего под ней желания, если нет желания или оно слишком мало, то невозможность его реализации и не составит проблемы. При этом известно, что объем и интенсивность обратно пропорциональны друг другу. Поэтому если увеличить “объем” (количество) обозреваемых действительных своих желаний, то “интенсивность” того желания, которое не может быть решено и становится потому проблемой, существенно снизится и отойдет на задний план».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: