Марк Хаузер - Мораль и разум. Как природа создавала наше универсальное чувство добра и зла

- Название:Мораль и разум. Как природа создавала наше универсальное чувство добра и зла

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Марк Хаузер - Мораль и разум. Как природа создавала наше универсальное чувство добра и зла краткое содержание

В книге известного американского ученого Марка Хаузера утверждается, что люди обладают врожденным моральным инстинктом, действующим независимо от их пола, образования и вероисповедания. Благодаря этому инстинкту, они могут быстро и неосознанно выносить суждения о добре и зле. Доказывая эту мысль, автор привлекает многочисленные материалы философии, лингвистики, психологии, экономики, социальной антропологии и приматологии, дает подробное объяснение природы человеческой морали, ее единства и источников вариативности, прослеживает пути ее развития и возможной эволюции. Книга имела большой научный и общественный резонанс в США и других странах. Перевод с английского Т. М. Марютиной Научный редактор перевода Ю. И. Александров

Мораль и разум. Как природа создавала наше универсальное чувство добра и зла - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Вскоре после первого дня рождения, когда у детей развивается способность искать скрытый предмет, вы можете играть с ними в различные игры. Покажите ребенку два непрозрачных экрана, А и В, и спрячьте игрушку за экраном А. Как только он успешно и неоднократно извлечет игрушку из-за экрана А, спрячьте игрушку за экраном В. Хотя характер игры остается тем же и ребенок знает, что игрушка, находящаяся вне поля зрения, продолжает существовать, сохраняясь в его сознании, он ищет ее позади экрана А, но не В. Эта ошибка поиска воспроизводится многократно. Экран А притягивает как магнит, привязывая ребенка к источнику прежнего успеха. Эта ошибка возникает у всех младенцев, независимо от социально-экономического фона или культуры. Это — ошибка, которая демонстрирует признаки развивающейся психики [162] Обучение простому правилу: выбери В, а не A (Baillargeon et al., 1990; Diamond et al., 1994; Diamond & Gilbert, 1989; Harris, 1986; Marcovitch & Zelazo, 1999; Munakata, 1997; Piaget, 1954; Smith et al., 1999; Wellman et al., 1986; Zelazo et al., 1998).

.

В процессе изучения описанной выше задачи, которая получила название «А — это не В», Пиаже сделал интригующее наблюдение, о котором впоследствии неоднократно сообщали и другие психологи, изучавшие развитие. В некоторых случаях сам ребенок, как обычно, тянется к экрану А, а глаза его обращены на экран В. Это выглядит так, как будто глаза ребенка демонстрируют включение одной системы знания, в то время как его действие свидетельствует о включении другой системы. Эти наблюдения привели некоторых исследователей к заключению, что структура, предложенная Пиаже для понимания познавательного развития ребенка, имеет недостаток. Пиаже считал, что, измеряя развитие системы действия, он получает представление о том, что дети знают. Однако он был не в состоянии учесть того, что знание ребенка значительно шире, с действием или без него. Есть много вещей, которые мы знаем, но не можем использовать в действии. В тех случаях, когда мы пытаемся использовать эти знания в действии, мы делаем это так некомпетентно, особенно по контрасту с глубиной нашего неосознаваемого и часто недоступного знания. Если это утверждение кажется знакомым, это не случайно: тот же самый аргумент я приводил в главе 1, когда упоминал исследования программ морального развития и Пиаже, и Колберта. Оба использовали устное описание и обсуждение, чтобы оценить, на какой стадии морального развития находится ребенок. Оба были не в состоянии учесть такую возможность: то, что дети говорят, не обязательно совпадает с тем, что они знают. И при этом они не рассматривали возможности, что знание детей, направляющее их суждения относительно нравственно соответствующих действий, является неосознанным, и, таким образом, любое моральное оправдание должно быть неполным и, вероятно, несвязным.

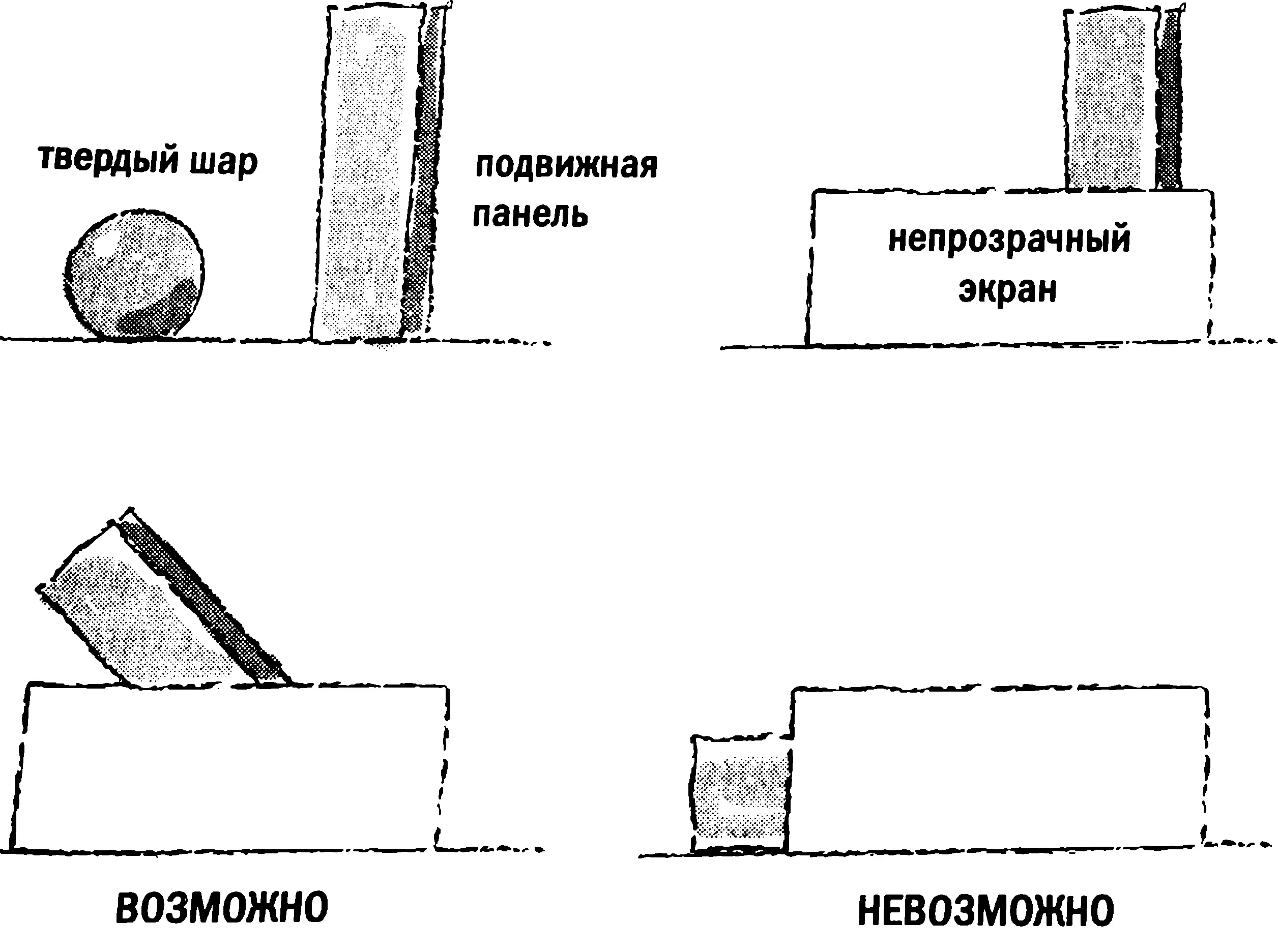

Психологи, изучавшие развитие, исследовали это новое теоретическое положение, используя магическую готовность ребенка рассматривать. Специалист в области психологии развития сне Байаржон показывала младенцам в возрасте от четырех до шести месяцев, т. е. тем, кто, согласно стандартам Пиаже, через месяц должен усвоить принцип постоянства объекта, твердый шар, расположенный рядом с твердой панелью (см. рисунок).

Затем с помощью экрана она закрывала нижнюю часть панели, весь шар и демонстрировала младенцам два разных действия: дном (результат см. на рисунке слева) она наклоняла панель таким образом, что та, достигнув шара, лежала на нем. В другом (см. на рисунке справа) она наклоняла панель так, что, казалось, та проходит сквозь шар. Младенцы дольше рассматривали экран при втором условии. Хотя шар был вне поля зрения, младенцы, должно быть, продолжали думать о пространственном местоположении шара. Чтобы обнаружить нарушение, чудесные дети должны были помнить, что шар лежит на пути наклоняющейся панели, поэтому он препятствует ее дальнейшему продвижению. Когда кажется, что панель проходит через шар, возникает ощущение нарушения, так как твердость — один из основных принципов существования объектов. Факт, что младенцы обладают таким знанием уже в начале жизни, предполагает, что это не выученный урок. Это знание возникает в развитии как компонент нашего стандартного видоспецифического обеспечения. Возвращаясь к Пиаже, подчеркнем: младенцы знают, что объекты продолжают существовать вне поля зрения задолго до того, как они могут оперировать таким знанием [163] Разглядывание и стремление дотянуться до скрытых объектов (Baillargeon, 1995; Baillargeon & DeVos, 1991; Baillargeon et al., 1985; Bogartz et al., 1997).

.

Это заключение подтверждает вероятность того, что знание, направляющее взгляд ребенка в раннем возрасте, отличается от знания, позднее управляющего достижением цели.

Если мы хотим охарактеризовать знания и ожидания младенцев, то не должны полагаться на образцы их действия или наблюдаемого поведения как на единственный источник сведений. Скорее мы должны обратиться к их способам рассматривания предметов как к другому и, возможно, более полному источнику информации о том, что они знают и ожидают. Этот момент уже был зафиксирован в двух предыдущих главах при обсуждении нашей моральной способности. Даже имея дело со взрослыми, мы стремимся проводить различие между тем, что индивидуум делает, и тем, как он или она судит о той же самой ситуации. То, что взрослые говорят, оценивая то или иное действие как нравственно правильное или неправильное, может отличаться от того, что они фактически сделали бы в такой ситуации. При этом и по поводу своих суждений, и по поводу своих действий они могут иметь лишь небольшое понимание основных принципов. Тот же способ, с помощью которого мы пытались провести различие между компетентностью взрослого и его действиями в сфере морали, противопоставляя оперативные принципы демонстрируемым, ту же логику изучения применим к нашему исследованию младенцев и детей.

АВС действия

Биология дала нам знание, благодаря которому мы можем выделить в окружающей нас среде объекты, которые могут двигаться самостоятельно, и объекты, которые не обладают такими возможностями. Это знание питает нашу моральную способность, поскольку оно устанавливает различия между объектами, которые могут нанести нам вред или помочь нам, с одной стороны, и объектами, которые этого не могут, — с другой. Используя продолжительность рассматривания как показатель познавательной деятельности, специалист по психологии развития Алан Лесли предъявлял младенцам несколько сюжетов с периодически возникавшим взаимодействием двух кубов — красного и зеленого. В каждой сцене младенцы наблюдали, как красный кубик перемещался и приближался к неподвижному зеленому кубику. Младенцы выказывали небольшой интерес, когда красный кубик сталкивался с зеленым, и затем зеленый начинал двигаться. Напротив, когда красный кубик резко останавливался перед зеленым, а затем зеленый кубик начинал двигаться, младенцы долгое время рассматривали его, их глаза сигнализировали о невозможном событии. В этой второй сцене красный кубик, казалось, обладал властью дистанционного управления, способного перемещать объекты, такие как зеленый кубик, без прямого контакта. Взгляд младенцев также заставляет думать, что они рассматривали зеленый кубик как неживой, неодушевленный объект, неспособный к самостоятельному движению, которое является характерным для живых существ [164] Самоуправляемое движение как признак одушевленных объектов (Gelman, 1990; Leslie, 1994; Premack, 1990; Schlottmann & Surian, 1999).

.

Интервал:

Закладка: