Рудольф Сворень - Шаг за шагом. Транзисторы

- Название:Шаг за шагом. Транзисторы

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Детская литература

- Год:1971

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Рудольф Сворень - Шаг за шагом. Транзисторы краткое содержание

Книга написана простым языком и ориентирована на средний и старший школьный возраст. В ней автор доступным языком излагает основы работы полупроводниковых приборов. Книга сопровождается множеством иллюстраций, благодаря чему шаг за шагом постигается сложный мир внутри транзисторов.

Поскольку книга больше ориентирована на детей, то повествование идет буквально "на пальцах", не используется никаких сложных формул или вычислений — только как полупроводниковые приборы работают и как их использовать.

Шаг за шагом. Транзисторы - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Следуя по пути, который был выбран нами при практическом знакомстве с полупроводниковыми диодами, сейчас следовало бы перейти от учебных опытов к практическим транзисторным схемам. Однако на этом участке пути, к сожалению, появляются серьезные препятствия. Мы пока еще слишком поверхностно знакомы с транзистором, слишком мало о нем знаем. Мы, по сути дела, знаем лишь одну транзисторную схему, которая в общем, упрощенном виде фигурирует на многих наших рисунках (рис. 36, 37, 40, 52 и др.). А эта схема далеко не исчерпывает всех возможностей включения транзистора. Более того, схема, с которой мы познакомились, применяется сравнительно редко, и она была выбрана для первого знакомства только потому, что позволяет легче всего пояснить принцип действия транзистора. На практике чаще всего применяется совсем иная схема, знакомство с которой у нас еще впереди.

И все же мы разберем несколько практических схем, не дожидаясь более детального знакомства с транзистором.

Начнем с уже имеющегося у нас детекторного приемника, включив в него вместо диода эмиттерный переход транзистора. Эмиттерный переход — это тот же полупроводниковый диод, и поэтому он прекрасно справится с детектированием сигнала. В этом легко убедиться, заменив в схеме рис. 43— 1 диод Д 1 эмиттерным переходом любого транзистора. Коллектор при этом никуда не подключается, «висит в воздухе».

Однако мы заменили диод транзистором совсем не для того, чтобы доказать, что эмиттерный переход может быть детектором. Это было ясно и без экспериментальных доказательств. Мы включили вместо диода транзистор для того, чтобы хоть в какой-то степени использовать его усилительные способности.

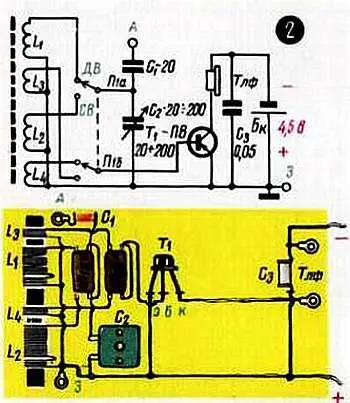

Давайте переведем головные телефоны в коллекторную цепь и подадим на коллектор питание от батареи Б к (рис. 43— 2 ).

рис. 43— 2

Низкочастотная составляющая продетектированного сигнала, проходя по входной цепи, будет, как и всякий входной сигнал, управлять коллекторным током, и в итоге в коллекторной цепи появится мощная копия входного низкочастотного сигнала. Во всяком случае, на нагрузке — головных телефонах— будет выделяться большая мощность, чем это было в детекторном приемнике с диодом (рис. 43— 1 ).

Обратите внимание на две особенности схемы. Прежде всего на то, что в этой схеме нет смещения. Вы удивлены?

Напрасно. Здесь смещение не нужно, потому что не нужно избавляться от искажений. Более того, искажения в этой схеме совершенно необходимы: сущность детектирования в том и состоит, чтобы отсечь половину высокочастотного сигнала, создать в цепи пульсирующий ток.

Вторая особенность схемы сама бросается в глаза: рядом с контурными катушками появились еще какие-то две катушки L 3 и L 4 . О них, пожалуй, придется сказать несколько подробнее. Катушки L 3 и L 4 — это так называемые катушки связи. Каждая из них (это хорошо видно на монтажной схеме) располагается рядом со своей контурной катушкой ( L 1 или L 2 ) и отбирает от нее некоторую часть энергии. Эту энергию катушка связи передает в ту цепь, куда она включена; в нашей схеме — в цепь детектора.

Здесь может возникнуть законный вопрос: зачем нужен посредник — катушка связи? Ведь и раньше энергия, которая циркулировала в контуре, передавалась в цепь детектора. Ответ на этот вопрос мы, собственно говоря, уже дали, когда рассматривали так называемое автотрансформаторное включение детектора — подключение детектора к части колебательного контура (стр. 143).

Было отмечено, что, подключая детектор к части контура, мы и проигрываем, и выигрываем. Проигрываем потому, что снимаем с контура меньшую часть напряжения, чем снимали бы при подключении детектора ко всей контурной катушке, а не к части ее витков. Выигрываем потому, что уменьшаем потери, которые сам детектор создает в контуре, отбирая у него энергию. И, подбирая точку подключения к контуру, можно добиться так называемого оптимального согласования (ему будет посвящен целый раздел — см. стр. 220), когда выигрыш оказывается максимальным, даже с учетом проигрыша.

С той же целью — для получения наибольшего выигрыша, для подбора наивыгоднейшей, оптимальной связи — в схему вводится и катушка связи. Уменьшение числа витков этой катушки равносильно уменьшению числа витков, к которым подключается детектор при автотрансформаторной схеме. Но если, сделав отвод от катушки, вы раз и навсегда определили ту часть энергии, которая попадет в детектор из контура, то, применив дополнительную катушку связи, вы получаете возможность плавно подобрать связь, добиваясь наибольшего выигрыша. Для этого достаточно несколько переместить катушку связи относительно контурной катушки.

В приемнике, где детектором служит точечный диод, ослабление связи между детектором и контуром весьма желательно. В приемнике с транзисторным детектором такое ослабление просто необходимо, потому что входное сопротивление плоскостного транзистора очень мало и если подключить его прямо к контуру, то контур, по сути дела, исчезнет. Малое входное сопротивление транзистора, подключенное параллельно контуру, настолько сильно шунтирует его (Воспоминания № 8 и № 20), настолько ухудшает добротность этого контура, что резонансные явления в нем почти не ощущаются.

В заключение приводим самые главные данные — данные катушек L 3 и L 4 . Для магнитной антенны первая из них содержит 15 витков (длинноволновая катушка связи L 3 ), вторая — 8 витков (средневолновая катушка связи L 4 ). Катушки могут быть намотаны тем же проводом, что и контурные. Если во входном контуре используется катушка в броневом сердечнике, то катушку связи проще всего намотать на бумажном каркасе, надетом поверх этого сердечника. Если контурная катушка намотана на кольце, то на нем же следует намотать и катушку связи. Во всех случаях катушка связи может содержать в 10–20 раз меньше витков, чем соответствующая контурная катушка.

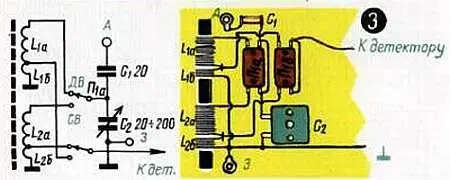

Вместо отдельной катушки связи можно сделать отвод от самой контурной катушки, примерно от одной десятой части ее витков (рис. 43— 3 ).

рис. 43— 3

Такой отвод удобен лишь в магнитной антенне, так как отдельную секцию контурной катушки можно использовать для подгонки ее индуктивности. В большинстве промышленных и любительских приемников применяют отдельные катушки связи.

Схему рис. 43— 2 , хотя в ней и используется транзистор, не стоит называть усилителем. Это триодный детектор, в котором усиление осуществляется «по совместительству».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Рудольф Сворень - В просторы космоса, в глубины атома [Пособие для учащихся]](/books/581376/rudolf-svoren-v-prostory-kosmosa-v-glubiny-atom.webp)