Рудольф Сворень - Шаг за шагом. Транзисторы

- Название:Шаг за шагом. Транзисторы

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Детская литература

- Год:1971

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Рудольф Сворень - Шаг за шагом. Транзисторы краткое содержание

Книга написана простым языком и ориентирована на средний и старший школьный возраст. В ней автор доступным языком излагает основы работы полупроводниковых приборов. Книга сопровождается множеством иллюстраций, благодаря чему шаг за шагом постигается сложный мир внутри транзисторов.

Поскольку книга больше ориентирована на детей, то повествование идет буквально "на пальцах", не используется никаких сложных формул или вычислений — только как полупроводниковые приборы работают и как их использовать.

Шаг за шагом. Транзисторы - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Итак, лампочки, отбирающие от источника энергии разную мощность, отличаются только сопротивлением: чем меньше сопротивление лампочки, тем больший ток по ней идет, тем большую мощность она отбирает от источника.

Не торопитесь, однако, на основании нашего примера делать общий вывод: «Чтобы повысить отбираемую от генератора мощность, надо уменьшать сопротивление нагрузки».

Вывод этот будет справедлив лишь до некоторого предела. Если постепенно уменьшать сопротивление нагрузки, то неизбежно наступит момент, когда отбираемая ею у генератора мощность не только не будет расти, но даже, наоборот, начнет уменьшаться. Чтобы понять, почему это происходит, придется вспомнить еще об одном герое, о котором мы пока умалчивали, — о внутреннем сопротивлении генератора.

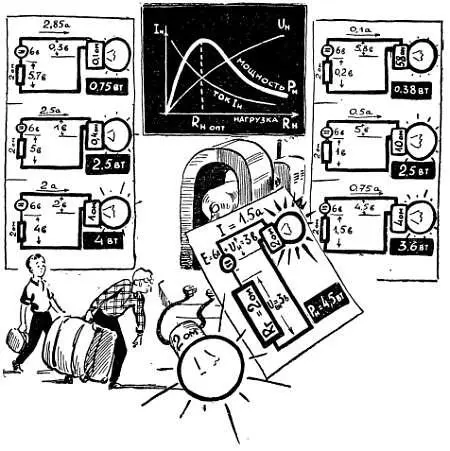

В нашем примере генератор — это электрическая сеть, внутреннее сопротивление которой очень мало: практически оно составляет десятые и даже сотые доли ома. Чтобы не путаться со столь малыми цифрами и не потерять суть дела среди всех вычислений, перенесем все события в некоторую условную электрическую цепь, где действует генератор с более удобными для вычислений показателями, например, с внутренним сопротивлением R г = 2 ом и электродвижущей силой Е = 6 в. Подключая к этому генератору разную нагрузку — например, лампочки с разным сопротивлением, — будем вычислять ток в цепи, напряжение, которое достается нагрузке, и отбираемую ею от генератора мощность.

Результаты таких вычислений, сделанных для семи разных сопротивлений нагрузки, приведены на рис. 81, и по этим результатам можно сделать исключительно важный и общий для всех систем генератор — нагрузка вывод: генератор передает в нагрузку наибольшую мощность, когда ее сопротивление равно внутреннему сопротивлению генератора, то есть когда R г = R н . Такой режим принято называть оптимальным, то есть наивыгоднейшим, а сопротивление нагрузки, при котором получается этот наивыгоднейший режим, — оптимальным сопротивлением R н-опт . Если сопротивление нагрузки сделать больше оптимального, то напряжение на ней возрастет, но уменьшится ток в цепи. При этом ток падает резче, чем растет напряжение, и в результате уменьшается мощность. Если сопротивление нагрузки сделать меньше оптимального, то ток в цепи возрастет, а напряжение на нагрузке упадет, и опять-таки в итоге уменьшается мощность на нагрузке.

Рис. 81. Напряжение на нагрузке, ток в цепи и отбираемая у генератора мощность зависят от того, как нагрузка согласована с генератором.

Выбор сопротивления нагрузки зависит от того, что нужно потребителю: если, например, нужно большое напряжение, то следует включить R н больше, чем R н-опт , мирясь при этом с уменьшением полученной от генератора мощности. Если, наоборот, нужен большой ток, то сопротивление R н нужно брать поменьше и опять-таки знать, что при этом отбираемая нагрузкой мощность будет меньше, чем могла бы быть при оптимальной нагрузке. Если сопротивление генератора значительно больше, чем сопротивление нагрузки ( R г >> R н ), то говорят, что в цепи действует генератор тока. В этом случае ток в цепи мало зависит от R н и при разных нагрузках оказывается примерно одинаковым. А если, наоборот, сопротивление генератора значительно меньше, чем сопротивление нагрузки ( R г << R н ), тo говорят, что в цепи действует генератор напряжения, потому что почти вся э. д. с. достается нагрузке и напряжение на ней мало зависит от самого R н .

Чаще всего мы будем стремиться к оптимальному режиму, к тому, чтобы передать от генератора в нагрузку наибольшую мощность. А для этого нужно согласовать нагрузку с генератором, сделать так, чтобы их сопротивления R н и R г были равны.

Но легко сказать «Добьемся согласования!», и не всегда легко его добиться. Особенно большие трудности возникают в транзисторном усилителе, где на каждом шагу встречаются в одной «упряжке» генератор и нагрузка с совершенна разными характерами, с совершенно разными сопротивлениями R н и R г . Проблема согласования при этом становится чуть ли не самой важной, и от того, насколько успешно и насколько просто она решена, в огромной мере зависит решение главной задачи усиления сигнала. Сейчас мы познакомимся с несколькими типичными попытками примирения генератора с нагрузкой, попытками согласовать их сопротивления.

Если один транзистор не в состоянии обеспечить нужное усиление, то усилительные каскады соединяют, как говорят маленькие дети, «паровозиком» и усиливают сигнал в несколько этапов, передавая его, подобно эстафете, с одного каскада на другой.

Для простоты представим себе двухкаскадный усилитель (рис. 82), где сигнал передается из выходной цепи первого каскада во входную цепь второго каскада. Отвлекаясь от того, что происходит с сигналом до и после этого, можно считать выход первого каскада генератором сигнала, а вход второго каскада — нагрузкой. О том, насколько в данном случае велики трудности согласования, можно судить хотя бы по рис. 74, где в числе других данных указаны входные и выходные сопротивления разных усилительных схем. Вы видите, что для наиболее популярной схемы ОЭ выходное сопротивление R вых больше входного R вх в десятки и сотни раз. Еще хуже обстоит дело в схеме ОБ — здесь R вых может быть больше, чем R вх чуть ли не в миллион раз.

Итак, входное сопротивление транзистора в наиболее распространенной схеме ОБ сильно отличается от выходного сопротивления — такова сама природа схемы. А это, в свою очередь, означает, что в многокаскадном усилителе из предыдущего каскада в последующий передается меньше энергии, чем при оптимальной связи между ними. Это, конечно, неприятно, но, как говорится, не смертельно. Выигрыш от введения дополнительного усилительного каскада всегда можно сделать больше проигрыша, неизбежного при передаче энергии из одного каскада в другой.

(Если, конечно, не испортить дело каким-либо неудачным схемным решением. Например, неудачным выбором конденсатора связи С р между каскадами. Емкость этого конденсатора должна быть достаточно большой. Настолько большой, чтобы на самой низкой из усиливаемых частот емкостное сопротивление конденсатора С р было значительно меньше, чем входное сопротивление R вx-2 транзистора. Потому, что конденсатор и входное сопротивление транзистора образуют своего рода делитель напряжения, на котором делится на две части сигнал, получаемый от предыдущего каскада. И чем меньше емкостное сопротивление конденсатора С рпо сравнению с входным сопротивлением транзистора, тем большая часть сигнала достанется входной цепи транзистора и будет управлять его коллекторным током (рис. 82).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Рудольф Сворень - В просторы космоса, в глубины атома [Пособие для учащихся]](/books/581376/rudolf-svoren-v-prostory-kosmosa-v-glubiny-atom.webp)