Рудольф Сворень - Шаг за шагом. Транзисторы

- Название:Шаг за шагом. Транзисторы

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Детская литература

- Год:1971

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Рудольф Сворень - Шаг за шагом. Транзисторы краткое содержание

Книга написана простым языком и ориентирована на средний и старший школьный возраст. В ней автор доступным языком излагает основы работы полупроводниковых приборов. Книга сопровождается множеством иллюстраций, благодаря чему шаг за шагом постигается сложный мир внутри транзисторов.

Поскольку книга больше ориентирована на детей, то повествование идет буквально "на пальцах", не используется никаких сложных формул или вычислений — только как полупроводниковые приборы работают и как их использовать.

Шаг за шагом. Транзисторы - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

У начинающего радиолюбителя, который выбирает тему для своей первой практической работы и не преследует при этом каких-то определенных целей, есть много разных вариантов «начала». Можно, например, построить несложную радиолу, простейший прибор электронной автоматики, электронный музыкальный инструмент на одном транзисторе или, наконец, самую популярную транзисторную самоделку — миниатюрный приемник.

Правда, в последнее время, когда радиопромышленность буквально завалила магазины транзисторными приемниками — простыми и сложными, дешевыми и дорогими, — интерес любителей к самодельному приемнику заметно уменьшился.

А зря. Во всяком случае, для начинающего любителя, делающего первые шаги, приемник, пожалуй, самый удачный объект самостоятельной практической работы.

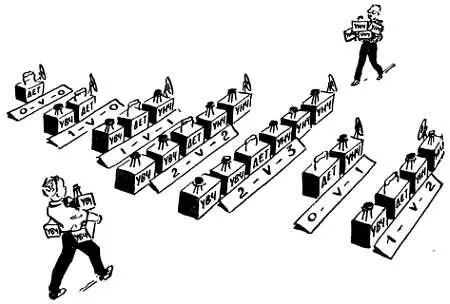

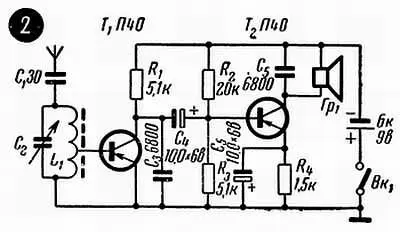

Во-первых, приемник легко допускает усложнение — можно постепенно, шаг за шагом, переходить от простых схем к более сложным. Можно, например, собрать приемник на одном транзисторе, затем добавить к нему еще один усилительный каскад, затем еще один и т. д. (рис. 96).

Рис. 96. Приемники прямого усиления прежде всего различаются числом каскадов усиления высокой и низкой частот.

Во-вторых, в приемнике вы встретитесь с многими популярными элементами, в известной мере общими для электронной аппаратуры: усилителем ВЧ, усилителем НЧ, согласующим трансформатором, разнообразными фильтрами, выпрямителем, детектором и др.

И, наконец, в-третьих, делая приемник, вы можете довольно быстро получить «плату за страх». Приняв несколько станций, услышав речь или музыку из своего собственного, своими руками сделанного приемника, вы испытаете неповторимое радостное чувство победителя, и электроника уже не будет казаться вам страшной и недоступной. Уже из-за одного этого — из-за возможности сравнительно быстро и просто получить практический результат и преодолеть чувство страха перед электронными схемами — есть прямой смысл отдать предпочтение простейшему самодельному приемнику и именно с него начинать свой путь в практическую электронику.

С практическими схемами простейших приемников мы уже встречались в начале книги (рис. 43, 44). Но в то время мы знали лишь одну схему усилителя — схему ОБ, — и это, конечно, очень ограничило ассортимент практических схем. Сейчас, используя знания, полученные при знакомстве с абстрактным усилителем, мы можем резко расширить набор практических, схем приемника. Чтобы не повторяться, мы возьмем от старого приемника лишь входной контур (таблица 7) и именно его применим во всех конструкциях, о которых пойдет речь дальше.

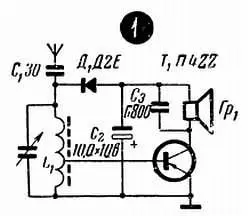

Начнем с любопытного варианта приемника на одном транзисторе (рис. 97— 1 ).

рис. 97— 1

Всмотревшись в схему, вы не обнаружите на ней источника питания — приемник питается энергией радиоволн. Дело в том, что вблизи мощных радиостанций напряженность электромагнитного поля настолько велика, что его можно использовать как источник питания. (На расстоянии нескольких сот метров от мощной станции радиоволны могут даже зажечь лампочку, включенную в цепь приемной антенны.) Высокочастотное напряжение из антенной цепи выпрямляется диодом Д 1 и подается на коллектор транзистора Т 1 , включенного по уже знакомой нам схеме триодного детектора (рис. 43— 2 ). Конденсатор С 2 — фильтр выпрямителя. Отвод у катушки сделан, как и обычно, от небольшой части витков (стр. 123). Обратите внимание, в каком направлении включен диод, — только при таком включении выпрямленное напряжение будет попадать «минусом» на коллектор. Еще раз напоминаем: приемник, питаемый «свободной энергией», будет работать лишь на близком расстоянии от мощной станции, в пределах нескольких километров.

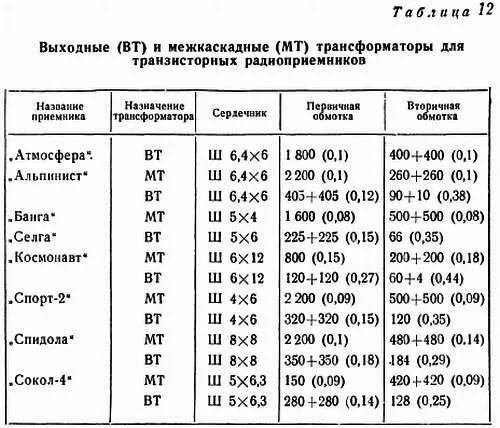

В качестве нагрузки в коллекторную цепь включен громкоговоритель Гр 1 . Ни в этом, ни в других приемниках мы не будем указывать конкретный тип громкоговорящего устройства. Это может быть и телефонный капсуль ДМ-4, и известный капсуль ДЭМШ, и, наконец, один из динамических громкоговорителей (таблица 11) с выходным трансформатором (таблица 12). Лучше всего, конечно, использовать динамический громкоговоритель — он весьма эффективно преобразует электрические колебания в звуковые. И в то же время громкоговоритель не создает сильных искажений, как, например, телефонный капсуль ТК-60, который ко всему еще требует немалой мощности для создания более или менее громкого звука.

Примечания:

*Первая цифра в названии громкоговорителя указывает его мощность в ваттах.

**Для круглых громкоговорителей указаны диаметр диффузора (первая цифра) и высота ("толщина"), а для эллиптических громкоговорителей — размеры диффузора по осям эллипса и высота ("толщина").

Вполне вероятно, что для простейших приемников громкоговоритель окажется непригодным — слишком мала будет мощность электрических колебаний, для того чтобы создать мощный звук. В этом случае вместо громкоговорителя, не меняя схемы, можно включить головные телефоны.

Следующий приемник (рис. 97— 2 ) собран по схеме 0—V—1.

рис. 97— 2

Эта сокращенная запись говорит о том, как построен усилительный тракт приемника. Буква «V» — условное обозначение детектора; цифра, которая стоит до буквы «V», указывает, сколько в приемнике каскадов усиления высокой частоты; цифра, стоящая после буквы «V», — сколько каскадов усиления низкой частоты; запись 0—V—2 означает, что в приемнике есть детектор (без него ведь приемника и быть не может!) и двухкаскадный усилитель НЧ, а усилителя ВЧ нет совсем (рис. 96).

Детектор выполнен на триоде Т 1 , причем детектирование осуществляется в эмиттерной цепи. В коллекторной цепи появляется весь «букет» усиленных составляющих продетектированного сигнала, в том числе высокочастотная и низкочастотная составляющие. Нам, разумеется, нужна только низкочастотная составляющая (рис. 29), и поэтому в схему вводится конденсатор С 3 , который сразу же замыкает на «землю» высокочастотную составляющую коллекторного тока.

Мы уже подробно разбирали (рис. 79), каким образом многие цепи усилителя встречаются на общем проводе, к которому подключено заземление и который поэтому для краткости называют «землей». В данном случае, замкнув высокочастотную составляющую на «землю», мы сразу же отправили ее на эмиттер транзистора Т 1 . Коллекторный ток от коллектора в итоге всегда приходит к эмиттеру. Но при этом он должен еще обязательно пройти по сопротивлению нагрузки и поработать там, создавая мощную копию сигнала. Замкнув высокочастотную составляющую прямо на эмиттер, мы не пустили ее в нагрузку R 1 и поэтому получим в коллекторной цепи мощную копию одной только низкочастотной составляющей.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Рудольф Сворень - В просторы космоса, в глубины атома [Пособие для учащихся]](/books/581376/rudolf-svoren-v-prostory-kosmosa-v-glubiny-atom.webp)