Жан-Поль Эймишен - Электроника?.. Нет ничего проще!

- Название:Электроника?.. Нет ничего проще!

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Энергия

- Год:1975

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Жан-Поль Эймишен - Электроника?.. Нет ничего проще! краткое содержание

Книга в занимательной форме знакомит читателя со многими областями одной из наиболее быстро развивающихся в настоящее время наук — электроники. Рассказывается о возможностях использования электроники в промышленности.

Книга рассчитана на широкий круг читателей.

Электроника?.. Нет ничего проще! - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Н. — Это напоминает мне одно происшедшее со мной неприятное приключение. Однажды я сделал усилитель с отрицательной обратной связью, который прекрасно работал до тех пор, пока я не заменил в нем одну из ламп на аналогичную, но имевшую слишком большой коэффициент усиления, — усилитель сбесился и очень странно зашумел наподобие корабельного двигателя.

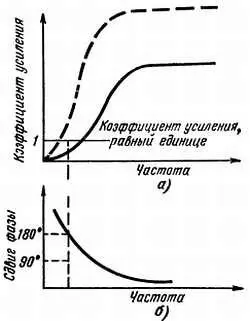

Л. — На этот раз генерирование произошло на очень низких частотах. Твой усилитель несомненно не является усилителем постоянного тока, и поэтому на очень низких частотах произошел сдвиг фазы между выходным и входным напряжениями (рис. 146, б ). При первоначальном умеренном усилении (сплошная линия на рис. 146, а ) ты не мог услышать колебаний во всей полосе частот. При увеличении усиления (пунктирная линия на рис. 146, а ) ты увеличил коэффициент отрицательной обратной связи и превысил предел, на котором происходит самовозбуждение усилителя.

Рис. 146. На низких частотах усиление усилителя снижается ( а), а сдвиг фазы увеличивается ( б). На определенной частоте сдвиг фазы достигает 180°. Если на этой частоте коэффициент усиления меньше единицы (сплошная линия), то обратная связь не приводит к самовозбуждению. Если при повышении коэффициента усиления (пунктирная линия) он оказывается больше единицы на частотах, где произошел сдвиг фазы на 180°, то схема начинает генерировать.

Н. — По-видимому, так и было, а я никак не мог понять, почему мой усилитель плохо пропускал низкие частоты.

Л. — Отчасти это верно, хотя проблема в основном заключается не в усилении, а в сдвиге фазы. Этот сдвиг порождается переходными цепочками связи RС , соединяющими анод одной лампы с сеткой следующей.

Н. — В этом случае я мог исправить положение, увеличив емкость всех этих конденсаторов.

Л. — Я внес бы небольшое исправление в твой метод, а именно, следовало бы увеличить емкость всех конденсаторов за исключением одного. Доказательство этого положения потребовало бы очень сложных расчетов, но ты можешь понять его значение, если я тебе скажу, что максимальный сдвиг фазы, который может внести одна цепочка связи RC , достигает 90°.

Кроме того, цепочка связи ослабляет сигнал, и это ослабление увеличивается со снижением частоты. Если при неизбежном ослаблении можно снизить частоту так, чтобы другие цепочки связи не внесли значительного сдвига фазы, следует на частотах, на которых общий сдвиг фазы достиг 180°, уменьшить коэффициент усиления усилителя ниже критической величины, на которой возникает самовозбуждение.

Н. — О, это чрезвычайно сложно! Здесь, как и в истории с фазами, сложность становится ужасной.

Л. — Ты в известной мере прав. Проблемы, связанные с фазами, часто оказываются весьма трудными, что осложняется еще и тем, что многие еще не привыкли их решать.

Н. — Теперь я начинаю понимать аналогию между сервомеханизмами и усилителями с отрицательной обратной связью. Можно сказать, что предложенная тобой для вращения антенны система, как опытный лоцман, приводит ее к такому состоянию, когда разность потенциалов движков потенциометров станет равной нулю. А твой усилитель (рис. 145) также «управляет» своим выходным напряжением до тех пор, пока разность между напряжением U вх и 1/50 выходного напряжения не станет практически равна нулю или, вернее сказать, не будет соответствовать требованию входа усилителя.

Л. — Ты прекрасно понял, Незнайкин, должен признать, что твое прозвище тебе все меньше и меньше подходит. Сегодня ты в отличной форме!

Н. — Прошу тебя обходиться без комплиментов, я всегда такой.

Л. — Ну, хорошо, пользуясь предоставившимся случаем, я напомню тебе, что в рассмотренных ранее схемах мы уже встречались с отрицательной обратной связью и говорили о ее положительных качествах. Помнишь ли ты системы, которые мы использовали для снижения выходного сопротивления усилителя?

Н. — Да, ты говорил мне о катодном и об эмиттерном повторителях. Я помню также странную схему, которую ты назвал «суперэмиттерный повторитель» (см. рис. 50).

Л. — В таком случае теперь ты должен понять, почему эта схема обладала интересными свойствами. Изображенная на рис. 51 схема представляет собой двухкаскадный усилитель с очень большим коэффициентом усиления, в котором непосредственная связь осуществлена благодаря использованию взаимно дополняющих транзисторов n-р-n и р-n-р . Входное напряжение подается между эмиттером и базой первого транзистора, а выходное напряжение снимается с нагрузочного резистора, включенного в цепь коллектора второго транзистора, иначе говоря, между коллектором этого транзистора и корпусом.

Соединив эмиттер первого транзистора с коллектором второго, в схеме, приведенной на рис. 50, мы подали на этот эмиттер все выходное напряжение, которое, как и в других случаях, вычитается из входного напряжения. Здесь коэффициент β равен единице. Общий коэффициент усиления новой схемы тем ближе будет к единице, чем выше был первоначальный коэффициент усиления усилителя, схема которого изображена на рис. 51 [23] U вых / U вх = k /(1 + k ), где k — первоначальный коэффициент усиления усилителя. ( Прим. ред .)

.

Точно так же обстоит дело и с простым эмиттерным повторителем (см. рис. 49). Если нагрузочный резистор оставить включенным между эмиттером и корпусом, а входное напряжение приложить между эмиттером и базой (входное напряжение в этом случае подают по двум отдельным изолированным от корпуса проводам), то ты получишь классический усилитель.

Н. — Не может быть! Ведь нагрузочный резистор включен не в цепь коллектора, а в цепь эмиттера.

Л. — Это не имеет никакого значения. Важно только одно, а именно, что ток транзистора управляется напряжением, приложенным между базой и эмиттером, и что этот ток протекает по резистору, создавая на его выводах переменное напряжение. А то что резистор включен не в цепь коллектора, а в цепь эмиттера, существенного значения не имеет, потому что в цепях этих электродов протекают практически одинаковые токи. Как ты видишь, от этой схемы переходят к схеме эмиттерного повторителя, изображенной на рис. 49, подавая входное напряжение между базой и корпусом. В этих условиях выходное напряжение вычитается из входного и получаемая в результате разность прилагается между базой и эмиттером. Это тоже полная отрицательная связь, т. е. отрицательная обратная связь с коэффициентом β , равным единице.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: