Патрик Гёлль - Как превратить персональный компьютер в измерительный комплекс

- Название:Как превратить персональный компьютер в измерительный комплекс

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:ДМК

- Год:1999

- Город:Москва

- ISBN:5-89818-026-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Патрик Гёлль - Как превратить персональный компьютер в измерительный комплекс краткое содержание

Книга Патрика Гёлля «Как превратить персональный компьютер в измерительный комплекс» позволяет создать на базе IBM PC-совместимого персонального компьютера систему сбора и обработки информации о различных физических процессах. Тем самым ПК превращается в мощный измерительный прибор. Область применения виртуального измерительного комплекса шире, чем у обычного измерительного прибора, поскольку виртуальный комплекс можно перепрограммировать и оптимизировать для конкретных задач.

В книге рассказывается о создании системы сбора и обработки данных, состоящей из датчиков физических величин (тока, давления, температуры и т. д.), интерфейсного устройства (как правило, аналого-цифрового преобразователя) и программных средств, позволяющих обрабатывать и интерпретировать собранную информацию. Схемы и рекомендации, приведенные в книге, позволяют собрать все рассмотренные устройства самостоятельно. Программное обеспечение и драйверы устройств, находящиеся на сервере www.dmk.ru, позволяют сразу перейти к разработке информационной системы, даже если у вас нет практических навыков в области радиоэлектроники. Современные технические и программные решения, предлагаемые автором книги, надежны и проверены на практике. Они, без сомнения, будут полезны всем, кто разрабатывает дешевые и экономичные системы сбора и обработки информации.

Книга предназначена для специалистов в различных областях (радиоэлектроника, акустика, геофизика, термодинамика и т. д.) и радиолюбителей, а также для преподавателей физики и информатики школ и высших учебных заведений.

Как превратить персональный компьютер в измерительный комплекс - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

В некоторых случаях вывод базы можно использовать для управления транзистором независимо от состояния светодиода, но при этом надо следить, чтобы не нарушились изоляционные свойства оптрона.

Такой распространенный оптрон как TIL 111 (аналоги МСТ2, H11 А2 и т. п.) имеет напряжение изоляции 1500 В, полосу пропускания 300 кГц и коэффициент передачи тока около 8 %. Это значит, что при силе тока светодиода 10 мА сила тока фототранзистора будет составлять не более 800 мкА.

Оптрон 4N28 при напряжении изоляции 500 В имеет коэффициент передачи тока 10 %, тогда как 4N25 имеет такой же коэффициент передачи, но при напряжении изоляции 2500 В.

У моделей типа SL5500 (специальный телефонный оптрон) коэффициент передачи тока может составлять до 40 %, при этом напряжение изоляции равно 3500 В при постоянном токе или 2500 В (эффективное) при переменном. Оптрон SL 5501, цена которого чуть ниже, имеет коэффициент передачи тока не более 15 %.

Что касается оптрона CNY 17-2, широко применяемого в телефонии, то его коэффициент передачи достигает 80 %, напряжение изоляции составляет 4400 В, а ширина полосы пропускания — более одного мегагерца.

Некоторые оптроны, выпускаемые в корпусах DIP8, используют фотодиод, соединенный с транзистором, не чувствительным к излучению, а служащим лишь для усиления тока фотодиода. Так как для правильной работы па фотодиод должно быть подано обратное напряжение смещения, создающее соответствующий обратный ток, оптроны такого типа имеют дополнительный вывод для его подключения, обозначаемый VCC. Таким образом можно получить оптроны с достаточно высоким коэффициентом передачи и с исключительным быстродействием- 11 МГц для элемента CNW 136 компании Hewlett-Packard.

Оптрон HPCL 4562 того же изготовителя, специально предназначенный для передачи аналоговых сигналов, имеет полосу пропускания 17 МГц при коэффициенте передачи тока 200 %. Но самым популярным решением для радикального увеличения коэффициента передачи тока является применение составного фототранзистора, построенного по схеме Дарлингтона. Это решение используется при изготовлении широко распространенного оптрона 4N33, имеющего высокий коэффициент передачи тока — 500 %, но полосу пропускания только 30 кГц.

Более быстродействующий оптрон CNW 139 (производитель Hewlett-Packard) имеет рекордный коэффициент передачи 3000 % — иными словами, усиление в 30 раз.

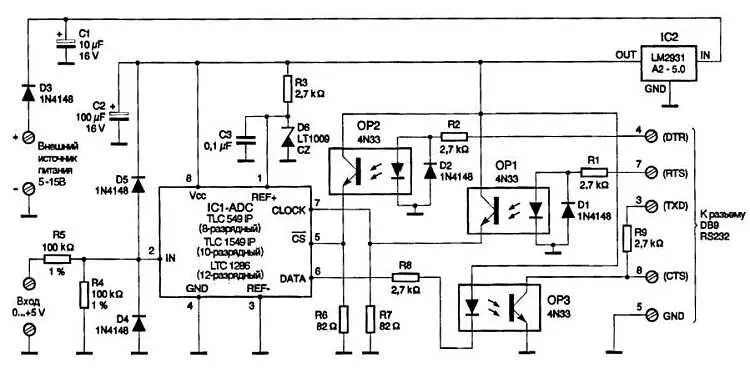

В схеме интерфейса, представленной на рис. 4.13, использованы три самых дешевых оптрона 4N33, но по необходимости для улучшения параметров этого АЦП можно применять более качественные и дорогие компоненты.

Рис. 4.13. Принципиальная схема последовательного АЦП с оптронной развязкой

Применение оптронов с большим коэффициентом передачи позволяет обеспечить простоту схемотехнических решений, достижение которой является одной из целей данной книги.

В более серьезных проектах между оптронами и АЦП наверняка будут включаться логические схемы с триггерами Шмитта, служащими в качестве формирователей для быстроизменяющихся сигналов.

Малогабаритные последовательные АЦП способны обеспечить достаточно большие выходные токи, что позволяет подключать светодиод оптрона непосредственно к их выходам через резистор сопротивлением всею 2,7 кОм. Этого достаточно, чтобы фототранзистор оптрона нормально работал с входными линиями порта RS 232 компьютера, получая напряжение питания от линии RXD того же порта через такой же резистор. Следует учитывать, что напряжение на этой линии более высокое — иногда выше 12 В.

Для защиты от отрицательного напряжения, появляющегося на выводах порта RS 232 и также воздействующего на светодиоды через резистор сопротивлением 2,7 кОм, в схему добавлены диоды D1 и D2 1N4148.

Фототранзисторы оптронов ОР1 и ОР2 формируют управляющие сигналы, которые воздействуют на входы АЦП, соединенные с общим проводом резисторами сопротивлением 82 Ом. Такой номинал, необычно малый и вызывающий потребление большой мощности, необходим для повышения крутизны фронтов управляющих сигналов.

Таким образом, гальваническая развязка целиком обеспечена со стороны цифровой части, а схема аналогового входа осталась абсолютно идентичной схеме, показанной на рис. 4.1.

В остальной части устройства тоже есть несколько особенностей.

Так, для подачи напряжения питания ни в коем случае нельзя использовать порт RS 232, иначе будет нарушена созданная гальваническая изоляция. Поэтому необходим внешний источник питания (например, гальваническая 9-вольтовая батарея). В качестве стабилизатора выбран компонент LM 2931, имеющий очень малое падение напряжения на регулирующем элементе, что позволяет при необходимости обойтись источником питания 5 В. Если же есть уверенность, что внешнее напряжение питания будет всегда больше 5 В, то можно применить обычный стабилизатор 78L05, при условии уменьшения емкости конденсатора на выходе стабилизатора до 10 мкФ. При использовании внешнего источника питания требования к энергопотреблению становятся менее жесткими, поэтому источник опорного напряжения REF 25 Z может быть заменен на менее экономичный, но более дешевый и при этом имеющий точность 0,2 %, а не 1 % (например, LT 1009 CZ производства компании Linear Technology ).

При изготовлении этого модуля использована односторонняя печатная плата, чуть более длинная, чем предыдущие, но имеющая ту же ширину. Ее топологическая схема показана на рис. 4.14.

Рис. 4.14. Топологическая схема платы последовательного АЦП с оптронной развязкой

Можно заметить, что одна контактная площадка ИОН LT1009 CZ, предназначенная для включения схемы точной подстройки, никуда не подключена. Вероятно, такое же изменение понадобится внести в рисунок печатной платы, приведенный на рис. 4.3, если возникнет необходимость применить этот компонент вместо REF 25 Z. Это представляет определенный интерес для 10- и 12-разрядных версий АЦП.

Расположение элементов схемы на печатной плате показано на рис. 4.15 и 4.16.

Рис. 4.15. Монтажная схема последовательного АЦП с оптронной развязкой

Рис. 4.16. Внешний вид платы последовательного АЦП с оптронной развязкой

Подключение устройства к ПК производится таким же кабелем с разъемами DB9, какой использовался в предыдущих случаях.

5. ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВИРТУАЛЬНОГО ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА

Выбор того или иного коммерческого программного обеспечения (ПО) для виртуального измерительного комплекса определяется как конкретным типом аналогового интерфейса, имеющегося в наличии, так и особенностями измерений, которые необходимо проводить.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: