Пауль Хоровиц - Искусство схемотехники. Том 3 [Изд.4-е]

- Название:Искусство схемотехники. Том 3 [Изд.4-е]

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Мир

- Год:1993

- Город:Москва

- ISBN:5-03-002954-0 (русск.); 5-03-002336-4; 0-521-37095-7 (англ.)

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Пауль Хоровиц - Искусство схемотехники. Том 3 [Изд.4-е] краткое содержание

Широко известная читателю по предыдущим изданиям монография известных американских специалистов посвящена быстро развивающимся областям электроники. В ней приведены наиболее интересные технические решения, а также анализируются ошибки разработчиков аппаратуры: внимание читателя сосредотачивается на тонких аспектах проектирования и применения электронных схем.

На русском языке издается в трех томах. Том 3 содержит сведения о микропроцессорах, радиотехнических схемах, методах измерения и обработки сигналов, принципах конструирования аппаратуры и проектирования маломощных устройств, а также обширные приложения.

Для специалистов в области электроники, автоматики, вычислительной техники, а также студентов соответствующих специальностей вузов и техникумов.

Искусство схемотехники. Том 3 [Изд.4-е] - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

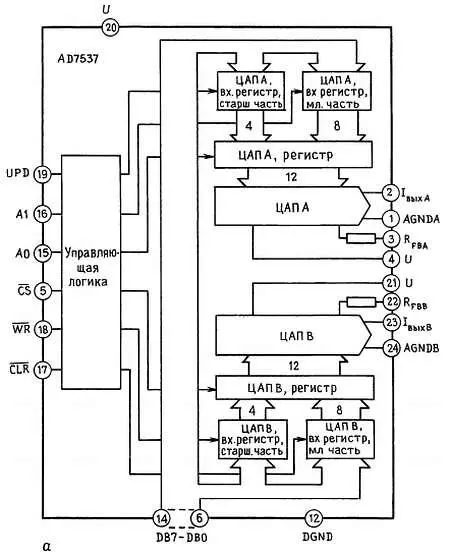

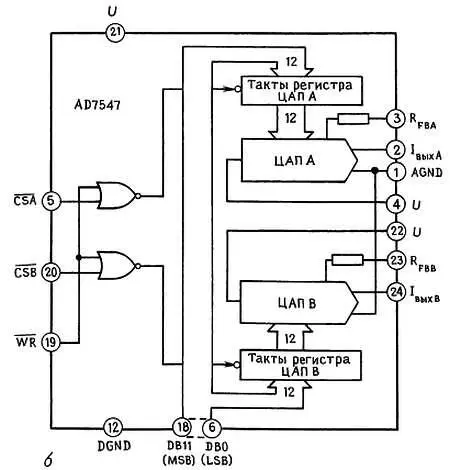

Рис. 11.29. 12-разрядные двухканальные ЦАП (с любезного разрешения Analog Devices), а— микросхема 7537 с шириной загрузки 1 байт; б— микросхема 7547 с шириной загрузки 12 бит.

При подключении к микропроцессору любого АЦП с разрешением 12 бит и более подумайте об изоляции выходов микросхемы АЦП от системной магистрали с помощью буферов (или даже опторазвязок); в противном случае переходные процессы в цифровых цепях и наводки от микропроцессора могут легко ухудшить разрешение. При высоком разрешении (16 бит и более) может оказаться необходимым разместить преобразователь вне корпуса, содержащего цифровую электронику. В качестве примера возможных неприятностей мы можем описать наш опыт работы с промышленной платой 16-разрядного АЦП, предназначенного для IBM PC. Модуль преобразователя размещался прямо на плате, внутри компьютера. Мы скептически отнеслись к возможности достижения максимального 16-битового разрешения, и перед покупкой платы осведомились, какова будет реакция АЦП на приложение к его аналоговым входам постоянного напряжения. В отделе технической поддержки фирмы-изготовителя нас заверили, что колебания будут «не более двух соседних цифровых кодов». Фактически выходные показания метались в пределах семи соседних кодов, что снижало разрешение до 14 бит. По предложению фирмы мы принесли им плату для испытаний, которые лишь подтвердили проблему шума. Когда мы спросили «как же так?», нам сказали, что введший вас в заблуждение сотрудник уже у них не работает. Нам сообщили, что все их платы работают точно так же; и, добавляя оскорбления к ущербу, пригрозили взыскать с нас стоимость «обслуживания», состоявшего в испытаниях платы.

В обычном микрокомпьютере увеличить объем памяти несложно - вам лишь надо решить, сколько мегабайт стоит добавить, и к какому поставщику обратиться. Больше умственных усилий надо затратить при разработке прибора с микропроцессорным управлением, где распределение памяти является элементом проектирования, и где совместно используются блоки запоминающих устройств разных типов — энергонезависимые ПЗУ для хранения программ, а энергозависимые ОЗУ для временного размещения данных и стеков, а также как рабочее пространство программы. Энергонезависимые ПЗУ с «зашитыми» программами широко используются в микропроцессорных устройствах, чтобы избавиться от необходимости каждый раз при включении прибора загружать программу. В настоящем разделе мы рассмотрим различные виды памяти: статические и динамические ОЗУ (оперативные запоминающие устройства), РПЗУ (репрограммируемые постоянные запоминающие устройства), ЭРПЗУ (электрически стираемые репрограммируемые постоянные запоминающие устройства). Как только вы немного в них разберетесь, выбор уже не составит труда. Можете сразу обратиться к рис. 11.35, где мы свели воедино типы запоминающих устройств.

Статические и динамические ОЗУ.В статических ОЗУ биты хранятся в матрицах триггеров, в то время как в динамических ОЗУ-в заряженных конденсаторах. Бит, записанный в статическое ОЗУ, остается в нем до тех пор, пока не будет перезаписан, или пока не выключится источник питания. В динамическом ОЗУ данные, если их не «регенерировать», исчезнут менее чем через секунду. Другими словами, динамическое ОЗУ непрерывно забывает данные, и чтобы их сохранить, приходится периодически опрашивать «строки» двумерной матрицы битов в микросхеме памяти. Например, в ОЗУ объемом 256 кбит к каждому из 256 рядов приходится обращаться каждые 4 мс.

Вы можете задаться вопросом, кому же придет в голову выбирать динамическое ОЗУ? Дело в том, что обходясь без триггеров, динамическое ОЗУ занимает меньше места, в результате чего микросхема большей емкости оказывается дешевле. Например, популярное сегодня статическое ОЗУ емкостью 32Кх8 (256 кбит) стоит около 10 долл., в два раза больше нынешней цены динамического ОЗУ емкостью 1 Мбит. В результате, используя динамические ОЗУ, вы за половину стоимости будете иметь в 4 раза больше памяти.

Теперь, наверное, вы удивляетесь, кому же нужны статические ОЗУ (что-то вас кидает из стороны в сторону)? Основное достоинство статических ОЗУ заключается в их простоте. Отпадает необходимость в циклах регенерации, не нужно заботиться об их синхронизации (циклы регенерации конкурируют с обычными циклами обращения к памяти и должны поэтому жестко синхронизоваться). В простых системах с ограниченным числом микросхем памяти естественно использовать статические ОЗУ. К тому же большая часть нынешних статических ОЗУ используют КМОП-технологию, что существенно для приборов с батарейным питанием. Между прочим, статическое КМОП ОЗУ, автоматически переключаемое на батарейное питание при выключении основного (с помощью микросхемы управления питанием типа МАХ690), представляет неплохую альтернативу ПЗУ в качестве энергонезависимой памяти. Другим достоинством статических ОЗУ является их высокое быстродействие (выпускаются микросхемы с характерным временем 25 нc и менее), а также удобная компоновка секциями по 8 бит. Рассмотрим оба типа ОЗУ подетальнее.

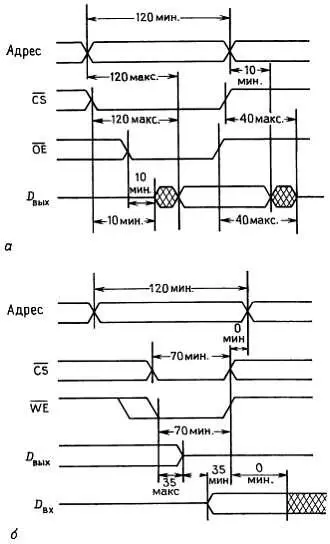

Статические ОЗУ. Мы уже столкнулись со статическим ОЗУ в нашей микропроцессорной разработке, где одно такое ОЗУ емкостью 32Кх8 использовалось для размещения данных, стека и рабочей области (программа была записана в РПЗУ). Организовать обмен данными со статическим ОЗУ проще простого: в цикле чтения вы устанавливаете сигналы адреса, выбора микросхемы (CS ' ) и разрешения выхода (OE ' ); запрошенные данные появляются на тристабильных линиях данных спустя максимум t aa (адресное время доступа). В цикле записи вы устанавливаете сигналы адреса, данных и CS ' , а затем (спустя время упреждения адреса t as ) импульс разрешения записи (WE ' ); достоверные данные записываются в конце импульса WE ' . Действующие временные ограничения для 120 нс статического ОЗУ показаны на рис. 11.30, из которого видно, что «быстродействие» памяти — это время от установки достоверного адреса до достоверных данных (при чтении) или до завершения цикла записи (при записи). Для статических ОЗУ интервал времени между последовательными обращениями к памяти («длительность цикла») равен времени доступа; для динамических ОЗУ, как будет показано ниже, это не так.

Рис. 11.30. Синхронизация статического ОЗУ с быстродействием 120 нc. а— цикл чтения, б— цикл записи.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Обложка книги Пауль Хоровиц - Искусство схемотехники. Том 3 [Изд.4-е]](/books/607005/paul-horovits-iskusstvo-shemotehniki-tom-3-izd-4-e.webp)

![Фредерик Браун - Брат гули-бьябона: Рассказы и повести о снежном человеке. Том II [Изд. 3-е, дополненное]](/books/1089189/frederik-braun-brat-guli.webp)