Джон Бартон - История Библии. Где и как появились библейские тексты, зачем они были написаны и какую сыграли роль в мировой истории и культуре [litres]

- Название:История Библии. Где и как появились библейские тексты, зачем они были написаны и какую сыграли роль в мировой истории и культуре [litres]

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент 5 редакция

- Год:2021

- Город:Москва

- ISBN:978-5-04-155993-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Джон Бартон - История Библии. Где и как появились библейские тексты, зачем они были написаны и какую сыграли роль в мировой истории и культуре [litres] краткое содержание

В формате PDF A4 сохранен издательский макет.

История Библии. Где и как появились библейские тексты, зачем они были написаны и какую сыграли роль в мировой истории и культуре [litres] - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

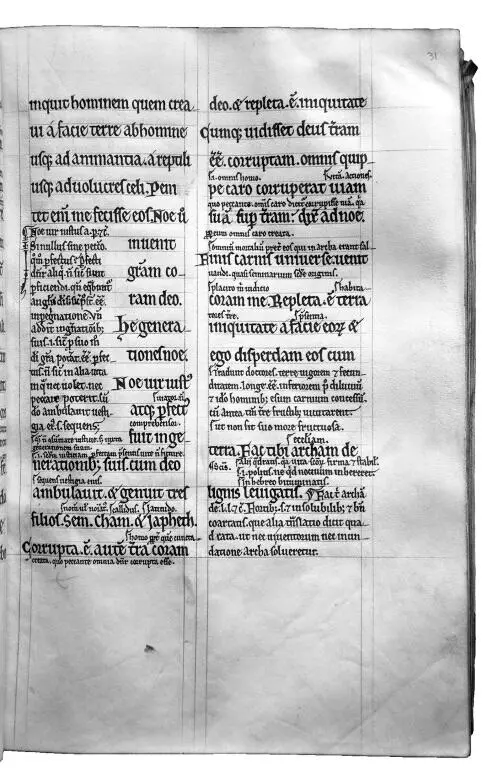

Со временем развилась более-менее согласованная версия Глоссы, известная как Glossa Ordinaria («Общепринятая глосса»). Видимо, изначально над ней работали Ансельм Лаонский († 1117) и другие учителя на севере Франции [32]. Для многих из тех, кто читал лекции о Библии, наличие какой-либо версии Glossa Ordinaria вскоре стало необходимым условием для библейских занятий: студентам предстояло приносить на лекции свои копии. С XII века появляются тысячи копий Библий-глосс – их становится больше, чем просто Библий. Примерно к 1120 году были составлены глоссы на каждую из библейских книг, и лекции посвящались уже не избранным книгам, а всему Священному Писанию; на таком фоне и возникла Сен-Викторская школа, о которой мы уже говорили. Выдающимся лектором, посвящавшим свои занятия всей Библии в целом, был Стефан Лэнгтон, впоследствии архиепископ Кентерберийский. Согласно подсчетам, полное издание Glossa Ordinaria занимало примерно двадцать один том. Этот текст обрел настолько полуофициальное признание, что в конце XII века Петр Коместор († 1178/79) делал глоссы на саму Глоссу.

Впрочем, Глосса не была единой работой, приведенной в соответствие со стандартом, какой могла бы стать в эпоху печатного дела. Она существовала во множестве версий [33]. Как правило, Глосса состояла из текста той библейской книги, на которую давались комментарии, из самих комментариев (кратких глосс), расположенных между строк, и из более пространных глосс на полях, а также над текстом или под ним. Длинные пассажи, в которых приводились и рассмотренный вопрос, и комментарии (редко когда с расхождениями, но представляющие разные нюансы), располагались между глав или после основного текста, в то время как каждой библейской книге предшествовал соответствующий раздел из перевода Иеронима: вскоре эти комментарии обрели такой авторитет, что уже даже на них пришлось создавать глоссы, а относились к ним чуть ли не как к священным текстам. Несомненно, здесь проявлялась тенденция, которую мы уже замечали, говоря об общем характере христианских комментариев: Глосса начала преобладать над самим текстом, подлежавшим истолкованию, стала его «голосом», и без нее он оставался немым [34], и читатели воспринимали библейский текст лишь в свете толкований Глоссы. Возможно, именно сознание того, как поменялись и обратились в свою противоположность соотношения между предположительно авторитетным текстом и его предположительно второстепенным комментарием, заставило Франциска Ассизского настоять на том, что к его Уставу, по которому надлежало жить нищенствующему ордену францисканцев, никогда не следует составлять глосс.

Влияние Глоссы могло быть особенно заметным. В частности, междустрочные глоссы часто придают тексту радикальный сдвиг от естественного смысла к «духовной» трактовке. «Глосса трактует текст, особенно текст книг ветхозаветных, как духовный урок о Христе и о том, как следует жить христианину» [35]. Многим пассажам придается христианский уклон, новозаветные притчи толкуются аллегорически и внимание к естественному смыслу склонно совершенно утрачиваться. Текст стал движущей силой для истолкования христианской доктрины, и ни в чем не проявлялось того, что он мог поведать и собственную историю, не связанную с учениями Церкви, или же мог в чем-то им противоречить. Если помыслить в терминах двух данностей, Библии и христианского вероучения, то в Глоссе они просто слились воедино [36]. Богословие отождествилось с истолкованием Библии, но на деле это означало, что богословские темы и представления возобладали во всей интерпретации библейского текста.

Glossa Ordinaria. Девятая глава Книги Бытия, рассказ о создании Ноева ковчега

К концу Средневековья проявился контраст между чтением Библии в практике монастырей (так называемым «божественным прочтением», lectio divina ) и стремлением к тому, что в наши дни назвали систематическим богословием, иными словами, к попытке свести христианское вероучение в краткий итог и досконально проанализировать его с философской точки зрения. Lectio divina – по сути своей явление не аналитическое, а скорее созерцательная или мыслительная практика, и отчасти ее цель – обрести мудрость, скрытую в размышлениях о Священном Писании. Пассажи следует читать медленно, в спокойном и мирном расположении духа. А изучение систематического богословия, всерьез начавшееся в трудах братии нищенствующих орденов – это поиск знания, четко выстроенный отчет, посвященный тому, во что христианам надлежит верить, и он основан на Священном Писании, но существует наряду с ним. Характерная для него форма – не комментарий на библейские тексты, а диспут или трактат, и его влияние «угрожало обратить личное стремление к познанию Бога в учебный план с экзаменами» [37]. Жан Леклерк выражает этот контраст следующим образом:

В основе влияния Священного Писания лежал элементарно простой факт: его читали; но необходимо установить точное значение термина lectio . Он применим к двум разным проявлениям деятельности. В школах, особенно там, где служителей Церкви обучали пастырской заботе, Священное Писание читали, в основном стремясь обрести озарение и решить интеллектуальные и моральные проблемы. Рассматривался текст, предлагались на обсуждение quaestiones , и на них отвечали посредством disputatio . Прежде всего искали знания… С другой стороны, в монастырях, центрах духовной жизни, живущих по различным уставам, монахи по традиции читали Священное Писание как lectio divina . В этом случае самым важным считался не сам текст, а факт его прочтения и обретения от него личной пользы. Цель состояла не столько в приобретении идей, поскольку знание веры и так предполагалось, сколько в том, чтобы ощутить слово Божье и насладиться им; так можно было укрепить созерцательную жизнь в молитве и единстве с Богом. Два этих способа прочтения Священного Писания практиковались на протяжении всего Средневековья: первый развился главным образом в схоластике XII века, а второй оставался в почете в монастырях [38].

Глосса позволяет нам увидеть разграничение между содержанием Библии и системой взглядов, принятой в христианстве, на одних и тех же страницах, и именно потому, что она была невероятной по размаху попыткой показать, что и Библия, и христианская вера связаны друг с другом, во имя чего библейский текст толковался в ней сквозь призму изречений тех святых отцов, которые, как считалось, учили ортодоксальному богословию. Богословские трактаты, такие как «Сумма теологии», действовали в другом направлении и толковали вероучение в философской манере, но пытались показать, как оно проистекает из Священного Писания. Общей чертой обоих подходов была предпосылка, по которой Библия и вера пребывали во взаимной гармонии. На самом деле так бывает далеко не всегда. В монастырской практике lectio divina эта проблема порой не столь заметна: созерцательное размышление о тексте носит вольный характер и не является частью попытки установить христианскую доктрину; но в традиции школ, которую представляет Глосса, стремление скрыть то, что Библия и вера временами не совпадают, подразумевает насильственное вмешательство в библейский текст – к примеру, когда христологические интересы ведут к натянутым прочтениям Ветхого Завета.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Обложка книги Джон Бартон - История Библии. Где и как появились библейские тексты, зачем они были написаны и какую сыграли роль в мировой истории и культуре [litres]](/books/1144118/dzhon-barton-istoriya-biblii-gde-i-kak-poyavilis-bi.webp)

![Джон Херст - Краткая история Европы [litres]](/books/1060852/dzhon-herst-kratkaya-istoriya-evropy-litres.webp)

![Джон Норвич - Краткая история Франции [litres]](/books/1070487/dzhon-norvich-kratkaya-istoriya-francii-litres.webp)