Олег Давыдов - Места силы Русской Равнины. Том 3. Места силы 61—90

- Название:Места силы Русской Равнины. Том 3. Места силы 61—90

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:неизвестен

- ISBN:9785005698001

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Олег Давыдов - Места силы Русской Равнины. Том 3. Места силы 61—90 краткое содержание

Места силы Русской Равнины. Том 3. Места силы 61—90 - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Тимофей все исполнил: пришел, рассказал. Но только никто ему не поверил. Кто же поверит юродивому, не зарекомендовавшего себя чудесами? Даже поп Никита над ним посмеялся, весьма оскорбительно. И тогда все же чудо случилось: поп повредился в уме. Чудо, собственно не в том, что поп сбрендил, а в том, что когда его повели для вразумления в церковь, он там услышал суровую отповедь от иконы Умиление: если не исполнишь того, что сказал Тимофей, то здесь и умрешь, а дом твой расхитят. Когда отец Никита пришел в себя, сразу стал уговаривать всех идти на Синичью гору.

Двинулись в девятую пятницу 44 44 См. главу «Семьдесят девятое – Пайгарма».

по Пасхе. Когда пришли на берег Луговки, где Тимофею впервые явилась икона, начались исцеления. Дальше – больше… На Синичьей горе увидали икону. Народ хотел взять ее, но она ускользнула и стала парить над толпой. Спустилась только в руки Тимофея.

Чудотворная Одигитрия взята в серебряный оклад. На окладе икону несут два ангела, внизу под иконой дерево и Тимофей,

преклоненный перед той же иконой в момент ее обретения

Вскоре эта история дошла до Ивана Васильевича Грозного. Он приказал разобраться. Приехали следователи, расспросили людей, удостоверились в многочисленных чудесах. Было велено рубить часовню на месте явления и ставить в ней обе иконы. Но едва часовню построили, как она ни с того, ни с сего вдруг сгорела. А иконы остались. Их нашли в пепле совершенно невредимыми. Это окончательно убедило начальство: на Синичьей (теперь ее называли Святой) горе – из ряда вон выходящее место силы. Решено было ставить там монастырь. А конкретно на месте явления Одигитрии – строить каменную церковь во имя Успения Богородицы. Замечательно то, что престол этой церкви оказался (так подгадали) точно на пне той сосны, на которой явилась икона. Православные, как видно, решили радикально побороть место силы на Синичьей горе: во-первых, переименовать гору, во-вторых, уничтожить сосну, отмечавшую точку выхода энергии, и, в-третьих, сразу накрыть это место несгораемой каменной церковью. Обычно-то сначала ставили деревянную, а тут – сразу каменная: деревянную-то, вишь, может и попалить.

Синичья (Святая) гора и Успенская церковь на ее вершине.

Характерный псковский декор

Так возник Святогорский монастырь, предохраняющий округу от несанкционированных выбросов силы. А Тимофей куда-то исчез. Говорят, он отправился в Новгород рассказывать о чудесах открытого им места силы, но был принят там за юродивого бродягу, взят под стражу и умер в неволе (по другой версии – просто неожиданно умер).

Сейчас Святогорский монастырь известен в первую очередь тем, что в нем похоронен Пушкин. В апреле 1836 года поэт купил себе место для могилы на Синичьей горе (буквально – в нескольких шагах от теперь уж, конечно, истлевшего пня той сосны, на которой Тимофею явилась икона) и стал интенсивно искать себе смерти. Убили его менее чем через год.

Могила Пушкина. От нее с высоты далекий вид на окрестности. Слева могила африканского предка. Снимок сделан от угла Успенской церкви

Собственно, Пушкин мог присмотреть себе это место очень задолго до смерти. В 1824 году он был сослан в Михайловское под духовный надзор игумена Святогорского монастыря Ионы. За «афеизм». Разумеется, добродушный игумен не мог (да и вряд ли пытался) обратить непутевого барина из его юношеского атеизма в православие. Пушкин лишь иногда посещал Иону, распивал с ним наливки, записывал его соленые словечки и вставлял их в «Бориса Годунова». Никакого иного интереса к православию не проявлял. Хотя вот: когда умер Байрон, заказал панихиду по «болярину Георгию». Но не сказал монахам, по какой погибшей душе они служат. Со стороны Пушкина то была, в сущности, легкая форма кощунства, небольшой маскарад. И из тех же карнавальных побуждений поэт иногда болтался по округе в чудной красной рубахе. Изображал из себя мужика. Шутил. Прямо как его Дон Гуан все шутил, пока однажды каменный истукан не явился за ним: «О, тяжело пожатье каменной десницы!»

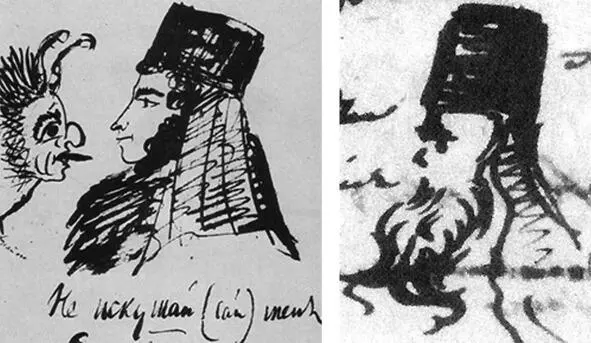

Рисунки Пушкина. Слева автопортрет в монашеском клобуке с бесом (написано: «Не искушай (сай) меня без нужды». 1829 г. Справа игумен Святогорского монастыря Иона. 1824 г.

Впрочем, Пушкин это напишет позднее и – в другом месте (в 1830 году в Болдино). А в Михайловском (в 1826 году) он еще только задумал «Каменного гостя». Написал же «Пророка». Эти тексты очень схожи – в том смысле, что в обоих рассказано о явлении некоего потустороннего существа. В «Пророке», однако, гораздо подробней представлено то, что бывает с субъектом, попавшим в руки неведомой силы. Тут дело не ограничивается каменным рукопожатьем. Тут тебе вырывают язык, рассекают грудь и оставляют лежать расчлененным трупом на перекрестке.

Если называть вещи своими именами, в «Пророке» описана процедура посвящения в шаманы. В разных местах и в разных культурах детали этого посвящения немного разнятся 45 45 См. Том Второй, главу «Пятьдесят девятое – Бабье озеро».

, но, так или иначе, дело повсюду сводится к тому, что человека, уже погруженного в шаманскую болезнь («Духовной жаждою томимого»), вскрывают, вынимают важнейшие внутренние органы и заменяют другими. Язык меняют на жало змеи, сердце на пылающий угль. Глаза и уши тоже ставят другие, хотя Пушкин на это лишь намекает. Такая операция делает посвященного причастным трем мирам («и горний ангелов полет, и гад морских подводный ход, и дольней лозы прозябанье»). И позволяет в дальнейшем жечь сердца. Но только это не то, что называется «афтар жжот». В «Пророке» ни слова нет ни об авторстве, ни о литературе. Только шоковый опыт столкновения с реалиями иного мира.

Под Синичьей горой. Уголок Святогорского монастыря

Вид с Синичьей горы на вход в монастырь

Пушкин был литератор, и потому его «Пророк» обычно воспринимается как литературная фантазия. Считают, что автор поэтически переложил шестую главу Книги пророка Исаии. Ну, может быть, серафима он взял и оттуда – чтобы хоть как-то назвать демона, который проводил над ним болезненную операцию. Но вообще-то в Книге Исаии нет ничего похожего на то, что описано у Пушкина. Ничего шаманского, а одно лишь нытье еврейского бога по поводу того, что его народ его не слушается, и поэтому надо его наказать. Надо, конечно, но Пушкину-то какое дело до этого? Он подвергается жесточайшей переделке всего своего существа, и проблемы евреев его не волнуют, пусть с ними их бог разбирается.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: