Хусто Гонсалес - История христианства Tom I. От основания Церкви до эпохи Реформации.

- Название:История христианства Tom I. От основания Церкви до эпохи Реформации.

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Библия для всех

- Год:2002

- Город:СПб

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Хусто Гонсалес - История христианства Tom I. От основания Церкви до эпохи Реформации. краткое содержание

От основания Церкви до эпохи Реформации. Это информативное, интересно написанное и логично построенное повествование о реальных людях, а также о важнейших событиях и идеях, определявших жизнь и самосознание Церкви в первые пятнадцать веков ее существования. Автор показывает, как различные общественные, политические и экономические движения воздействовали на внутреннее развитие христианства. Он приводит факты из жизни выдающихся личностей – от апостолов до Джона Уиклифа, рассматривает суть важнейших богословских вопросов и связанных с ними дискуссий.

История христианства Tom I. От основания Церкви до эпохи Реформации. - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Но прежде чем заняться рассмотрением разного рода ответных действий, вызванных обращением Константина, нам придется сделать паузу, чтобы рассмотреть, как его обращение сказалось на проведении богослужений, которые для большинства христиан, скорее всего, были главными свидетельствами перемен.

До времен Константина христианское богослужение было относительно простым обрядом. Поначалу христиане собирались в частных домах. Затем они стали собираться на кладбищах,таких как римские катакомбы. К III веку появились помещения, специально предназначенные для проведения богослужений. Самую старую церковь, относящуюся примерно к 250 году, археологи нашли в Дура-Европосе. Она представляла собой небольшую комнату, украшенную очень простыми фресками.

После же обращения Константина на христианских богослужениях появился отпечаток имперского величия. Фимиам, использовавшийся как знак уважения к императору, начал применяться и в христианских церквах. Священники, совершавшие до того времени богослужение в обычной одежде, теперь облачались в роскошные одеяния. Некоторые обрядовые действия, которые обычно совершались перед императором, стали частью христианского богослужения. Вошло в обычай начинать службу с шествия. Появились хоры, в значительной мере – для сопровождения этих шествий. В конечном счете, прихожане стали играть менее активную роль.

Уже во II веке появился обычай отмечать день смерти мучеников, собираясь у мест их погребения. Теперь же во многих таких местах были построены церкви. В конце концов многие пришли к выводу, что богослужение имеет особенную ценность, если проводится в одном из тех святых мест, где есть останки мучеников. В результате начали выкапывать тела мучеников и помещать их – или отдельные их части – под алтарями многих строившихся церквей. Другие утверждали, что получили откровение от неизвестных или забытых мучеников. Кое-кто заявлял даже, что получил видение, показавшее, где погребен тот или иной мученик, – именно так обстояло Дело с Амвросием и с предполагаемыми останками святых Гервасия и Протасия. В конце концов в церкви распространилось убеждение, что останки святых и реликвии новозаветных времен обладают чудодейственной силой. Особый вклад в развитие таких настроений внесла императрица Елена, мать Константина, нашедшая в ходе паломничества на Святую землю то, что она сочла крестом Христа. Вскоре было объявлено, что крест обладает чудодейственной силой, и кусочки дерева – якобы от этого креста – разошлись по всей империи.

Ко всему этому многие руководители церкви относились неодобрительно и пытались предотвратить развитие суеверных представлений. Поэтому в своей проповеди они обычно говорили, что хороший христианин не обязательно должен идти в Святую землю и что почитание мучеников не надо делать самоцелью. Но их проповедь часто не достигала цели, так как людей в церковь приходило так много, что не оставалось времени для подготовки их к крещению и тем более для водительства их в христианской жизни после крещения.

Церкви, построенные при Константине и его преемниках, никоим образом не походили на простую церковь в Дура-Европосе. Константин приказал построить в Константинополе церковь Святой Ирины, то есть святого мира. Его мать Елена построила на Святой земле церковь Рождества и еще одну – на Елеонской горе. Подобные церкви строились во всех крупных городах империи, иногда по прямому распоряжению императора, а иногда просто по примеру новой столицы. Такая политика продолжалась и при преемниках Константина, большинство из которых стремились увековечить свою память строительством больших церквей. Хотя большинство церквей, построенных при Константине и его ближайших преемниках, не сохранились, есть достаточно указаний на их общий замысел, проявившийся в церквах, построенных позже и стоящих до сих пор.

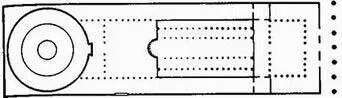

В некоторых церквах алтарь находился в центре, а внутреннее пространство имело многоугольную или почти круглую форму. Но строители большинства церквей придерживались классической прямоугольной планировки "базилики". Этим древним словом называли большие общественные (или иногда частные) здания, основная часть которых представляла собой зал, разделенный на нефы двумя или несколькими продольными рядами колонн. Именно эта планировка служила в основном моделью для строительства церквей в первые века после обращения Константина, поэтому такие церкви получили название базилик.

Христианские базилики состояли обычно из трех основных частей: атриума, нефов и алтарной части. Атриум представлял собой прямоугольное окруженное стенами помещение у входа. В центре атриума находился фонтан, где верующие могли совершить ритуальное омовение, прежде чем войти в основную часть здания. Притвор, расположенный между атриумом и собственно базиликой, назывался нартексом и имел одну или несколько дверей, ведущих в нефы.

Нефы были самой просторной частью базилики. В центре находился главный неф, отделенный от боковых рядами колонн. В главном нефе потолок обычно располагался выше, чем в остальной части здания, и над двумя рядами колонн, отделявших его от других нефов, возвышались стены с окнами, через которые проходил свет. Боковые нефы были ниже и обычно уже. Поскольку, как правило, имелось два или четыре ряда колонн, в одних базиликах было три нефа, и в других – пять (хотя строились и базилики с девятью нефами, обычно их число не превышало пяти).

Типичный план христианских церквей при Константине, с рядами колонн, образующими несколько нефов (в данном случае пять). Обратите внимание также на апсиду и атриум.

В конце главного нефа возле алтарной части располагалось место для хора, чаще всего огражденное. С двух сторон от него стояли две кафедры, с которых читалось и комментировалось Писание и на которые входил регент хора во время пения псалмов.

Алтарная часть располагалась в конце нефа и возвышалась над ним. Она была перпендикулярна нефу и немного превышала ширину основной части базилики, что придавало общей планировке форму креста или буквы Т. Ближе к середине алтарной части находился собственно алтарь, на который помещались Святые Дары для причастия.

Задняя стена алтарной части напротив главного нефа была полукруглой, образуя апсиду – вогнутую нишу за алтарем. У стены апсиды стояли скамьи для служителей. Если церковь была епископской, среди этих скамей помещалось кресло для епископа, или "кафедра", от которой образовалось слово "кафедральный". В некоторых случаях епископ читал проповедь, сидя на кафедре.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Дмитрий Калюжный - Другая история Московского царства. От основания Москвы до раскола [= Забытая история Московии. От основания Москвы до Раскола]](/books/140705/dmitrij-kalyuzhnyj-drugaya-istoriya-moskovskogo-carstv.webp)