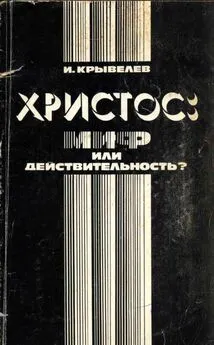

Иосиф Крывелев - История религий. Том 1

- Название:История религий. Том 1

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Мысль

- Год:1988

- Город:Москва

- ISBN:5—244—00109—4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Иосиф Крывелев - История религий. Том 1 краткое содержание

Двухтомный труд посвящен истории мировых религий. Первый том дает изложение истории христианства с момента его возникновения до наших дней в Восточной и Западной Европе.

Для широкого круга читателей.

История религий. Том 1 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Остановимся кратко на каждом из этих аргументов.

Жившие в I в. н. э. Плутарх, Сенека, Плиний Старший, Ювенал, Марциал, Филон, Юст, Персий, Лукан не зафиксировали в своих сочинениях ни имени Иисуса Христа, ни какого бы то ни было события, связанного с этим именем. Впервые упоминают о нем Тацит, Светоний, Плиний Младший и Иосиф Флавий. О последнем нам придется вести особый разговор. Что же касается первых трех, то, хотя большое количество советских и зарубежных исследователей рассматривают соответствующие фрагменты в их сочинениях как позднейшие вставки, сделанные христианскими переписчиками, мы считаем спор о подлинности этих фрагментов не имеющим значения для решения вопроса об историчности или мифичности Христа. Дело в том, что они относятся не к I, а к началу II в. н. э.; к этому времени христианская традиция уже сложилась, так что упомянутые авторы из нее могли брать свои сведения. Особо надо остановиться на свидетельстве еврейского историка второй половины I в. н. э. Иосифа Флавия.

До 70-х годов нашего века среди ученых не было разногласий по поводу этого свидетельства: все считали его неподлинным в том смысле, что оно либо целиком было вставлено в текст Флавия христианскими переписчиками, либо было ими основательно переделано, ибо невозможно было допустить, чтобы правоверный иудей фарисейского толка Иосиф мог всерьез, как это выглядит в его тексте, писать об Иисусе как Христе (т. е. мессии), воскресшем после своей смерти, вознесшемся на небо и т. д. Недавно, однако, появился новый материал.

Точнее сказать, материал этот был открыт еще в 1911 г., но лишь в начале 70-х годов на него обратили должное внимание. Существует, оказывается, цитата из интересующего нас текста, найденная в рукописи XI в., принадлежавшей арабскому монаху-христианину Агапию; в ней свидетельство Флавия звучит по-иному, чем это было известно до сих пор. Вот этот текст: «В это время жил мудрый человек, которого звали Иисус. Он вел безупречный образ жизни и был известен своей добродетельностью. Многие среди евреев и других народов стали его учениками. Пилат осудил его на распятие. Но его ученики не отказались от его учения. По их рассказам, он явился им через три дня после своей смерти живым; может быть, он был Мессия, чудесные деяния которого возвещались пророками» 29.

Какие выводы следуют из факта наличия этого документа? Первый вывод заключается в том, что сам по себе он, безусловно, заслуживает большего доверия в отношении его подлинности, чем тот, который был известен до сих пор; в общем иудей Иосиф мог так написать. Но только «в общем», ибо и здесь есть штрих, вносящий элемент по меньшей мере сомнительности: «…может быть, он был Мессия…» Даже предположить такое Иосиф вряд ли мог! Но отвлечемся от этой последней фразы и обратим внимание на более важную сторону дела.

Автор рассматриваемого текста ссылается на то, что «рассказывают» ученики Христа, т. е. на христианское предание. Написано это было около 94 г., когда предание в общих чертах уже, безусловно, сложилось. И Иосиф был здесь отнюдь не в лучшем положении, чем Тацит и Светоний, хотя и писал лет на двадцать раньше их: современником и очевидцем событий, которые могли быть связаны с деятельностью Христа, с его жизнью и смертью, он не был, да и не мог быть (сам родился в 37 г., т. е. через четыре года после того времени, к которому относят смерть Христа). А когда дошло до него предание — через двадцать или семьдесят лет — неизвестно. Не исключено, что это произошло накануне того момента, когда он его записал. Ясно, что никакой гирей на чаше весов сторонников исторической школы фрагмент Иосифа даже в редакции Агапия не является. Аргумент отсутствия свидетельств современников остается в полной силе.

До тех пор пока не найдено ни одно свидетельство о Христе, относящееся к первой трети или в крайнем случае к середине I в. и принадлежащее либо очевидцу и участнику евангельских событий, либо человеку, непосредственно передающему свидетельство очевидца, все утверждения об историчности Христа остаются голословными и покоящимися только на христианской традиции, сложившейся в конце I — начале II в.

Обратимся к аргументу эволюции образа Христа.

Нет никаких сомнений в том, что самым ранним по времени документом Нового завета является Апокалипсис: Ф. Энгельс неопровержимо доказал истинность его датировки второй половиной 68 или первой третью 69 г. Вряд ли могут быть сомнения в том, что относительная хронология остальных книг Нового завета ставит послания апостольские вслед за Апокалипсисом, а Евангелия — вслед за ними. Учтя эту относительно-хронологическую схему, примем во внимание нижеследующие обстоятельства.

В Апокалипсисе нет фигуры Христа-человека, нет его биографии, есть лишь некое абстрактно-божественное существо, именуемое Агнцем. Само имя Иисуса Христа упоминается в этом наиболее раннем христианском произведении только три раза, притом вне каких бы то ни было черт конкретно-личностной определенности. Короче говоря, в Апокалипсисе Христос — не человек, а бог.

В посланиях апостольских Христос уже изображался не только богом, но и человеком. Однако биографии его они не сообщают. И только на фактически последнем этапе формирования новозаветной литературы — в Евангелиях — фигура Христа предстает перед нами облеченной в конкретные человеческие черты. Дается и биография его, хотя и довольно путаная и противоречивая. Мы назвали выше этап формирования Евангелий «фактически последним» в истории Нового завета, имея в виду, что самым последним по времени его произведением явились Деяния апостольские. Но в интересующей нас связи это не имеет существенного значения, ибо Деяния охватывают период после гипотетической жизни Христа, так что в них не следует искать конкретных данных об этой жизни. А в общем история новозаветной литературы обнаруживает схему эволюции образа от бога к человеку.

Возможно, в будущем какие-нибудь новые открытия опрокинут все логические соображения, определявшие до сих пор решение вопроса в пользу мифологической теории: не исключено, что новые факты породят иные выводы, чем те, которым мы следовали до сих пор. Но лишь предвзятый и тенденциозный подход к вопросу способен побудить исходить из «возможных» будущих открытий, пренебрегая той ясной картиной, которая основана на уже установленных и не подлежащих сомнению фактах.

В свете современного этапа развития исторической науки проблему происхождения христианства следует решать, абстрагируясь от личности Христа и от его деятельности, которая с традиционно-церковной точки зрения явилась исходным пунктом истории христианства. В этой связи представляет интерес лишь то, как шла его историзация, его превращение из мистически-туманного Агнца и Слова в реального человека с определенной биографией.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: