Анатолий Белов - Правда о православных святых

- Название:Правда о православных святых

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:1968

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Анатолий Белов - Правда о православных святых краткое содержание

На страницах этой книги православные святые предстают перед судом разума без прикрас. И оказывается, что люди, причисленные церковью к лику святых, в действительности совсем не похожи на тех, которых рисуют жития. С истинным лицом многих святых, имена которых мы встречаем в церковном календаре, и знакомит читателя автор книги.

Правда о православных святых - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

В 1914 г. епископ Тобольский и Сибирский Варнава, обязанный Распутину своей головокружительной карьерой, предложил канонизировать Иоанна Тобольского. Представление Варнавы, одобренное и благословленное Распутиным, нашло поддержку в царском дворце. Представление это было оформлено по всем правилам, как того требовали установления православной церкви. Появился и список "чудес", которые якобы происходили на могиле Иоанна.

Николай II на представлении Варнавы написал: "Рассмотреть в святейшем синоде". Однако синод, не доверявший Варнаве, решил создать комиссию "по проверке чудес", а также освидетельствовать останки Иоанна, так как синоду было известно, что при перенесении останков Иоанна еще в 1828 г. обнаружилось полное разложение тела митрополита. Варнава отказался освидетельствовать останки покойного и послал донесение о том, что мощи Иоанна "нетленны". После этого, не дожидаясь указаний синода, он фактически прославил Иоанна Тобольского как нового святого. Это был вызов синоду. И синод решил строго наказать самоуправца. Варнаву вызвали в Петербург, чтобы держать ответ перед синодом. Синод вынес решение уволить Варнаву от управления епархией, а также постановил приостановить "пение величания в бозе почивающему митрополиту Иоанну", "прекратить возношение имени святителя Иоанна на отпусте". Но у Варнавы были заступники. В силе был Распутин, а он хорошо знал, что надо подсказать царице. Та в свою очередь подсказала царю.. В результате потерпел поражение обер-прокурор синода Самарин. Его место занял Волжин, который поспешил выполнить волю самодержца, подготовил проект царской резолюции, оправдывающей Варнаву. "Твердо верю,- писал царь,- что синод в горячей ревности епископа Варнавы о скорейшем прославлении чтимого его паствою святителя почерпнет оправдание действиям в настоящей страдной для родины године и ради мира церковного покроет их прощением и любовью" {135} 135 Мих. Горев. Последний святой, стр. 138.

.

Ставленник Распутина Варнава одержал победу. Синод, выполняя волю Николая II, обратился к царю с докладом, в котором предлагал причислить Иоанна Тобольского к лику святых. На этом докладе Николай написал: "Приемлю предложения святейшего синода с умилением и тем большим чувством радости, что верю в предстательство Иоанна Максимовича в эту годину испытаний за Русь православную" {136} 136 Там же, стр. 187.

.

Все перипетии борьбы за канонизацию Иоанна детально описаны в книге Мих. Горева "Последний святой". Автор показывает, как волей отдельных лиц решались вопросы причисления к лику святых того или иного церковного деятеля, как с помощью подобных спектаклей царизм пытался затормозить ход истории.

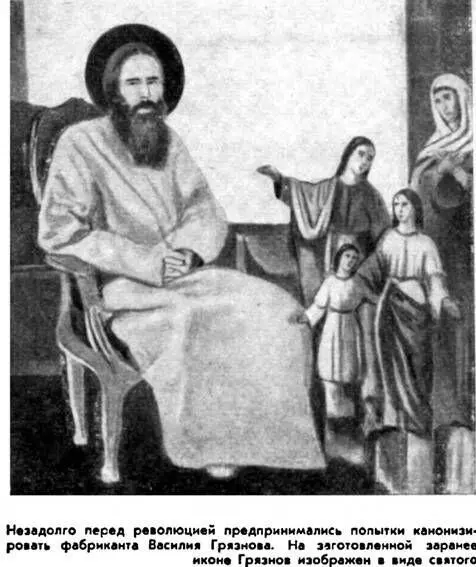

Помимо открытой борьбы против революционного движения масс царизму нужны были иные средства для противодействия нарастающему революционному подъему. Среди этих средств немалую роль играли спектакли с чествованием лиц царской фамилии, с празднованием важнейших дат в истории русской церкви, с канонизацией новых святых и т. п. Так, в 1888 г. торжественно 01мечалось девятисотлетие "крещения Руси". Во время 91 их "торжеств" церковь усилила проповеди, в которых верующие призывались к смирению и терпению, к классовому миру, к "всеобщему братству", т. е. братству эксплуататоров и эксплуатируемых под знаменем христианской религии.

19 февраля 1903 г. по решению святейшего синода по всей России отмечалась память Александра II, "царя-освободителя". В храмовых проповедях воспевалась хвала Александру II и подчеркивалось, что добрые цари всегда пекутся о своем народе,, и массы должны ожидать от них благодеяний, не помышляя об ином пути избавления от тягот жизни. Эти торжества были вызваны беспокойством церкви по поводу крестьянских волнений в различных районах страны, стремлением остановить нарастание революционного подъема.

В этот же период вспыхивает эпидемия "обновления икон" и других чудес, которые по замыслу церковников должны были усилить религиозное чувство людей. И, конечно, в ход пошло испытанное средство православные святые. Это средство было использовано в самые тяжелые времена для русской монархии.

В июле 1908 г. в Киеве состоялся Всероссийский миссионерский съезд. На этом съезде православные церковники обсуждали методы противодействия растущему революционному движению. В частности, съезд решил просить святейший синод организовать празднование 200-летия со дня смерти святого Димитрия Ростовского, поставить вопрос о канонизации Анны Кашинской и о перенесении мощей Ефросинии Полоцкой из Киева в Полоцк.

Мы уже говорили, как была вторично канонизирована княгиня Анна Кашинская. Определенные цели преследовало и перенесение мощей Ефросинии Полоцкой из Киева в Полоцк. В западных губерниях, как и повсюду в России, нарастало революционное движение. Поднималось на борьбу крестьянство. Вел классовые бои пролетариат. Перенесение останков Ефросинии из Киева в Полоцк по замыслу правящих кругов и церковников должно было отвлечь массы от событий, происходивших на западе России. Кроме того, культ этой святой, как полагали православные церковники, мог помочь в укреплении позиций православия в западных областях, где имела влияние католическая церковь.

О целях, которые преследовались перенесением мощей Ефросинии Полоцкой, свидетельствует ходатайство местных гражданских и духовных властей перед синодом. В нем, в частности, говорилось: "Не признаете ли возможным ввиду крайней скудности в Полоцкой епархии древней, особенно чтимой святыни православной... в настоящее тяжелое время, когда приходится стоять лицом к лицу... с распространяющимся безверием и его гибельными последствиями, возобновить перед святейшим синодом ходатайство о перенесении св. мощей" {137} 137 Н. Ф. Платонов. Православная церковь в борьбе с революционным движением в России.— «Ежегодник Музея истории религии и атеизма», 1960, т. IV, стр. 169.

.

В политических целях было осуществлено и празднование 200-летия со дня смерти святого Димитрия Ростовского, которого православные богословы называют "златословесным учителем", "одним из самых выдающихся российских архипастырей начала XVIII века" {138} 138 «Журнал Московской патриархии», 1959, № 8, стр. 64.

.

Димитрий Ростовский действительно имел немалые заслуги перед церковью. Ему принадлежит составление Четий миней - сборников жизнеописаний святых русской православной церкви. В течение многих лет писания Димитрия Ростовского использовались церковниками для пропаганды культа святых. Один из современных богословов пишет: "Церковные проповедники находили в них неистощимый материал для своих поучений, примеры осуществления заповедей евангелия в жизни. Рядовым людям указывался здесь путь спасения во всех условиях жизни; все могли найти здесь образец и пример, которому могли бы следовать: доблесть воинов, целомудрие женщин, подвиги преподобных и, главное, ощущение живой и действенной веры в бога" {139} 139 Там же, стр. 68.

.

Интервал:

Закладка: