Ив Жангра - Ошибки в оценке науки, или как правильно использовать библиометрию

- Название:Ошибки в оценке науки, или как правильно использовать библиометрию

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:ООО «ЛитРес», www.litres.ru

- Год:2018

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Ив Жангра - Ошибки в оценке науки, или как правильно использовать библиометрию краткое содержание

Ошибки в оценке науки, или как правильно использовать библиометрию - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Такого рода описательный анализ, осуществлявшийся вручную на небольших по объему выборках, находил затем применение и в различных областях гуманитарных и социальных наук [15] 15 См.: Robert N. Broadus, “An analysis of literature cited in the American Sociological Review ,” in American Sociological Review , 17, 1952, pp. 355–357.

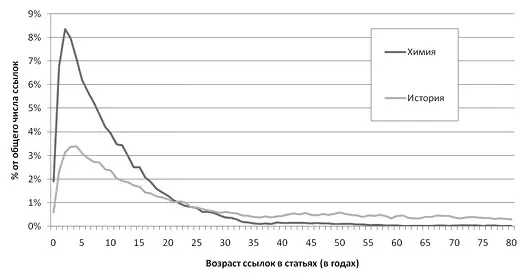

. Из этих исследований вырастут основные понятия новой дисциплины — библиометрии. Так, идея о том, что количество обращений к публикации падает с течением времени, в начале 1960-х годов найдет отражение в понятии «время полужизни» научной литературы по аналогии с радиоактивным распадом элементов. Анализируя распределение ссылок в журналах в зависимости от их давности, можно заметить, что оно уменьшается экспоненциально. Эта кривая позволяет выявить своего рода время полужизни статьи, подсчитав количество лет, на которые приходится 50 % от общего числа ссылок, полученных с момента публикации. Этот отрезок и становится показателем продолжительности полезной жизни научных статей в той или иной области ( ил. 1а ). На графике видно, что в истории гораздо чаще, чем в химии, встречаются отсылки к документам более чем двадцатилетней давности. Первые исследования также показали, например, что в математике половина цитируемых публикаций имеет возраст примерно десять лет, тогда как в физике это число следует разделить на два. Иначе говоря, у статей по математике более высокая продолжительность жизни, чем у статей по физике [16] 16 См.: Robert E. Burton & W. W. Kebler, “The ‘half-life’ of some scientific and technical literatures,” in American Documentation , 11, 1960, pp. 18–22.

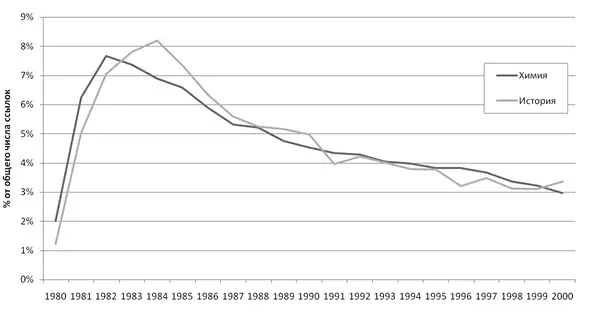

. Можно также выявить время полужизни ссылок в будущем, то есть количество лет, которое должно пройти, прежде чем будет достигнута половина от общего числа полученных ссылок ( ил. 1б ).

Ил. 1a. Типичное распределение возраста ссылок, содержащихся в статьях по химии и истории, опубликованных в 1980 году

Ил. 1б. Типичная временная динамика ссылок, полученных статьями по химии и истории после их публикации в 1980 году (общее число ссылок равняется 100 %)

По причине резкого роста числа публикуемых статей после Второй мировой войны ученые уже не успевали следить за результатами исследований даже в своей узкоспециализированной области. Этому уже не помогало и регулярное издание аннотаций новых публикаций частными фирмами и учеными обществами. И тогда возникла идея создать систему, которая индексировала бы все статьи, включая библиографические ссылки. За образец был принят индекс Шепарда, с помощью которого каталогизируются все решения суда в США. Он позволяет быстро выяснить, составляет ли еще данное судебное решение прецедент с учетом всех более поздних решений, которые на него ссылаются. В 1955 году специалист по библиотековедению Юджин Гарфилд, занимавший в то время пост замредактора журнала American Documentation , попросил замдиректора компании, издававшей индекс Шепарда, Уильяма С. Адэйра написать статью, в которой бы описывалось, как работает этот юридический инструмент, и указывались способы его адаптации к научной литературе. Через несколько месяцев в журнале Science Гарфилд представил проект информатизированной базы данных ссылок, содержащихся в статьях из научных журналов [17] 17 Eugene Garfield, “Citation indexes for science. A new dimension in documentation through association of ideas,” in Science , 122, 1955, pp. 108–111.

. Его цель состояла в том, чтобы облегчить библиографический поиск, используя цитируемые статьи для нахождения других статей на ту же тему. Изначальное предположение здесь состояло в том, что цитирование того или иного текста обязательно указывает на концептуальную связь между цитирующей и цитируемой статьями (иными словами, в научных статьях, известных своей строгостью, цитаты не бывают случайными). Доступ к информации о статьях, цитируемых в том или ином тексте, помогает быстро составить релевантную библиографию. Действительно, если, например, статья цитирует книгу «Социология науки» ( The Sociology of Science ) Роберта К. Мертона, то велик шанс, что речь в ней идет о социологии науки. Точно так же исследователь, обнаруживая статьи авторов, в которых цитируются его работы, может таким образом ознакомиться с трудами коллег, работающих по той же теме, но при этом публикующихся не только в журналах, которые он знает и регулярно просматривает.

Убежденный в пользе своего проекта, в 1959 году Гарфилд основал в Филадельфии Институт научной информации (Institute for Scientific Information, ISI). В 1961 году он получил грант в 300 000 долларов от Национального научного фонда (National Science Foundation, NSF) и от Национальных институтов здравоохранения (National Institutes of Health, NIH) на изучение возможностей по созданию автоматизированного индекса цитирования. Как только прототип был готов, Институт научной информации (ISI) с 1963 года запустил на рынок Индекс научного цитирования (Science Citation Index, далее ИНЦ). Интерес NSF и NIH к проекту Гарфилда говорит о том, что они придавали большую важность вопросу доступа к научной литературе в условиях быстрорастущих объемов информации [18] 18 Более подробно о создании ИНЦ см.: Paul Wouters, “The citation culture,” диссертация, Амстердамский университет, 1999, доступна в формате PDF на сайте: http://garfield.library.upenn.edu/wouters/wouters.pdf.

.

Итак, появление Индекса научного цитирования было связано с задачами управления научной информацией и не имело прямого отношения к оценке исследований. Тогда эта тема еще не стояла на повестке дня [19] 19 См.: Paul Wouters, “Aux origines de la scientométrie,” in Actes de la recherche en sciences sociales , 164, 2006, pp. 10–21.

. ИНЦ — это прежде всего инструмент библиографического поиска, с помощью которого ученые могут находить среди множества публикаций те, которые их интересуют в связи с конкретной темой. И в настоящее время Web of Science (WoS), в котором объединены индексы цитирования по разным группам наук (ИНЦ, SSCI и AHCI), представляет собой уникальный инструмент для быстрого составления библиографии по заданной теме. Речь идет об индексе постольку, поскольку финальным продуктом являлась книга, в которой имена цитируемых авторов располагались в алфавитном порядке ( ил. 2 ). Благодаря информационным технологиям этот индекс из печатной книги трансформировался в настоящую базу данных, содержащую все библиографические ссылки из индексируемых в этой базе статей, доступ к которой обеспечивается через интернет. Однако термин «индекс» цитирования продолжает использоваться по привычке.

Интервал:

Закладка:

![Ив Жангра - Ошибки в оценке науки, или как правильно использовать библиометрию [калибрятина]](/books/1061749/iv-zhangra-oshibki-v-ocenke-nauki-ili-kak-pravilno.webp)