Арсенал-коллекция 2012 №6 (06)

- Название:Арсенал-коллекция 2012 №6 (06)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:2012

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Арсенал-коллекция 2012 №6 (06) краткое содержание

Арсенал-коллекция 2012 №6 (06) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

По мнению Эндрюса, оба класса самолетов-истребителей должны были дополнять друг друга: тяжелые машины встречали бы соединения бомбардировщиков на дальних подходах, а одномоторные перехватчики - „отстреливали“ прорвавшиеся бомбардировщики на ближних подступах к прикрываемым объектам. В сентябре 1935 г. ему удалось убедить в целесообразности такой концепции генерала Фулоза, но ещё раньше, в конце августа, была подготовлена спецификация Х-604 к многоместному истребителю, прописанная под проект „Белл Эйркрафт“. Правила требовали, чтобы разработка велась на конкурсной основе, не менее чем двумя фирмами. Но „бомбардировочная мафия“ на этом не настаивала, считая, что чем меньше фирм занимается истребителями - тем лучше для бомбардировщиков. Тем не менее, в конкурсе появился второй участник - „Локхид“. Его проект, получивший обозначение XFM-2, представлял собой адаптацию на роль истребителя планера пассажирского самолета L10 „Электра“. Для этого предлагалось заменить штатные радиальные моторы воздушного охлаждения „Пратт энд Уитни“ R-985, развивавшие всего 450 л.с., гораздо более мощными V-образными двигателями „Аллисон“ V-1710 (1000 л.с.). Основное вооружение должно было состоять из 37-мм пушки во вращающейся башне на фюзеляже.

Сравнительный анализ двух проектов провели в марте 1936 г. В итоге, XFM-1 набрал 72 балла из 100 возможных, а его конкурент - 71,6 балла. Хотя преимущество „Белла“ было минимальным, его оказалось достаточно, чтобы объявить фирму победителем конкурса и дать добро на постройку опытного экземпляра самолета - соответствующий контракт подписали 12 марта 1936 г.

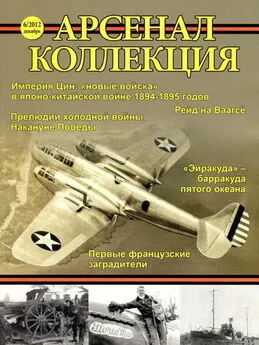

После первого полета - пилоты и создатели „Эйракуды“ у своего детища. Хорошо виден турбокомпрессор двигателя и макет вооружения

КонструкцияВ аэродинамическом отношении XFM-1 представлял собой двухмоторный моноплан цельнометаллической конструкции с низкорасположенным крылом, нормальным хвостовым оперением и обычным шасси (с хвостовым колесом). Трапециевидное в плане крыло (с прямой передней кромкой) имело довольно толстый профиль, выбранный из соображений обеспечения большого потолка и высокой скороподъемности. Двигатели размещались в мотогондолах на крыле, но, вопреки общепринятой в то время схеме, приводили в действие не тянущие, а толкающие винты. Такое решение было не случайным: в носовых частях мотогондол располагалось главное пушечное вооружение самолета и обслуживающие его стрелки (вообще-то, правильнее будет называть их заряжающими - но об этом чуть позже).

В качестве силовой установки для „Эйракуды“ выбрали 12-цилиндровые моторы жидкостного охлаждения „Аллисон“ V-1710-13 (V-1710-D2A), снабженные турбокомпрессорами F-10 фирмы „Дженерал Электрик“ с приводом от выхлопных газов. Двигатели находились ещё на ранней стадии своего развития, что сказалось на их параметрах. Фирма-разработчик гарантировала максимальную мощность 1250 л.с. во всем диапазоне высот от 0 до 7000 м. На такие параметры рассчитывали и конструкторы самолета. Но на деле из моторов поначалу удалось выжать лишь 1090 л.с., а позже - 1130 л.с., но это был предел. Поскольку двигатель находился в средней части мотогондолы, вращение на винты передавалось посредство вала длиной 1,5 м. Турбокомпрессор находился перед двигателем, в верхней части мотогондолы, а его воздухозаборник - над кабиной стрелка. Часть поступающего воздуха питала турбокомпрессор, а часть - использовалась в специальном радиаторе, охлаждающим воздух, сжатый компрессором. Радиаторы охлаждения двигателя размещались в толще крыла, а их воздухозаборники - в передней кромке крыла, снаружи от мотогондол. Поскольку толкающие винты не обеспечивали их надлежащего обдува, на земле приходилось подключать специальные вентиляторы, обеспечивающие соответствующий приток воздуха. Как оказалось впоследствии, самолет не мог даже самостоятельно рулить - перегревались двигатели, и его приходилось буксировать на старт. Масляные радиаторы располагались в обтекателях под мотогондолами.

Большая толщина крыла „Эйракуды“ позволила разместить в нем немалый запас топлива - 3030 л. Подача топлива обеспечивалась электронасосами - по одному на мотор. В фюзеляже самолета имелась вспомогательная силовая установка небольшой четырехцилиндровый карбюраторный мотор, приводящий в действие воздушный компрессор и генератор, дающий ток напряжением 110 В и частотой 800 Гц. Питание радиостанции обеспечивалось посредством преобразователя, выдающего трехфазный ток напряжением 36 В и частотой 400 Гц. Поскольку предполагалось, что самолет будет действовать, главным образом, на больших высотах, то ВСУ имела собственный турбокомпрессор. Привод механизмов уборки-выпуска шасси и управления закрылками был пневматическим, управление стрелковыми установками обеспечивала гидравлическая система с электронасосом. Но конструкторы не предусмотрели иного источника электропитания, кроме ВСУ - на главных двигателях генераторов не было! Какими последствиями это было чревато - понятно: при поломке или повреждении ВСУ самолет оказывался обесточенным, а двигатели останавливались - ведь топливо к ним подавали электронасосы. В такой ситуации экипажу не оставалось ничего, кроме как прыгать с парашютами...

Колеса шасси в убранном положении немного выступали из своих ниш - такое решение, призванное облегчить аварийную посадку с убранным шасси, широко практиковалось в 30-е гг. Но в случае с „Эйракудой“ оно вряд ли имело смысл, поскольку „брюхо“ фюзеляжа находилось гораздо ниже полуубранных в гондолы колес основных стоек.

YFM-1 в полете

Схема из инструкции „Эйракуды“ с указанием расположения аварийных люков, спасательного плота, мест расположения парашютов, сигнальных ракет, огнетушителей

Экипаж самолета состоял из пяти человек - командира корабля, пилота и трех стрелков - двух в гондолах и одного, обслуживающего оборонительные пулеметные установки в фюзеляже. Связь между ними обеспечивалась посредством самолетного переговорного устройства, а члены экипажа, находящиеся в фюзеляже, могли в случае необходимости меняться друг с другом местами - габариты и внутренняя компоновка фюзеляжа позволяли делать это без особых затруднений. Пилот и командир корабля размещались тандемом в носовой части фюзеляжа под общим фонарем.

У командира имелся второй комплект органов управления самолетом, что позволяло подменять пилота при аварийных ситуациях или в длительных патрульных полетах.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: